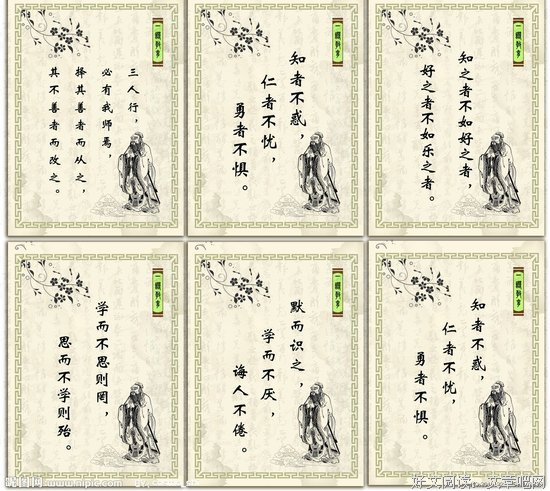

最经典的孔子的名言名句

1、理想的现实化------这便是即将到来的时代的任务。不是从一堆从属于人生和盲目惰性的事实中,把理想演绎出来,也不是把理想转入理想的世界,过程恰恰相反:理想世界对物质世界的征居下而无忧者,则思不远;处身而常逸者,则志不广。

2、君子可以与他周围的人保持和谐融洽的关系,但他对待任何事情都必须经过自己大脑的独立思考,从来不愿人云亦云,盲目附和;但小人则没有自己独立的见解,只求与别人完全一致,而不讲求原则,但他却与别人不能保持融洽友好的关系。

君子和而不同,小人同而不和 ----《论语》

3、吾恐季孙之忧,不在颛臾,而在萧墙之内也。 ----《论语·季氏》

4、视其所以,观其所由,察其所安,人焉瘦哉? ----《论语》

5、甚矣吾衰也,久矣吾不复梦见周公! ----《论语》

6、三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。

7、子曰:「后生可畏,焉知来者之不如今也?四十五十而无闻焉,斯亦不足畏也矣!」 ----《论语·子罕第九》

8、子曰:“论笃是与,君子者乎?色庄者乎?” ----《论语》

9、学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。

10、其身正,不令而行;其身不正,虽令不行。 ----《论语·子路》

11、君子有九思:视思明,听思聪,色思温,貌思恭,言思忠,事思敬,疑思问,忿思难,见得思义。 ----《论语》

12、子路曰:「南山有竹,不柔自直,斩而用之,达于犀革.以此言之,何学之有?」孔子曰:「括而羽之,镞而砺之,其入之不亦深乎.」子路再拜曰:「敬而受教.」 ----《孔子家语》

13、《论语》第二十、王者,必世而后仁

子曰:“如有王者,必世而后仁。”

“世”,世代相传,也就是秦始皇一世到万事的美梦。

"王“王霸之术成其王,行”齐“式手段得到政权,必定打好世代相传、一世到万世的基础后,才会行所谓”仁“术,这就是”如有王者,必世而后仁“。这里的”仁“,只是”齐一变至于鲁“地打着”仁“”德“旗号的”鲁式“之”仁“,与《论语》、孔子毫无关系。 ----《缠解论语》

14、“君子惠而不费,劳而不怨,欲而不贪,泰而不骄,威而不猛。” ----《尊五美》

15、天地之性,人为贵。人之行,莫大于孝。 ----《孝经》

16、孔子曰:“侍于君子有三愆:言未及之而言谓之躁,言及之而不言谓之隐,未见颜色而言谓之瞽。” ----《论语》

17、足食,足兵,民信之矣 ----《论语》

18、一一子曰 与人为善 取人为善 己所不欲勿施于人...... ----《论语》

19、防祸于先而不致于后伤情.知而慎行,君子不立于危墙之下,焉可等闲视之.

20、温故而知新,可以为师矣。

意思:温习旧知识从而得知新的理解与体会,凭借这一点就可以成为老师了。

“温故而知新”有四解。一为“温故才知新”,温习已学的知识,并且由其中获得新的领悟;二为“温故及知新”:一方面要温习典章故事,另一方面又努力撷取新的知识。三为,温故,知新。随着自己阅历的丰富和理解能力的提高,回头再看以前看过的知识,总能从中体会到更多的东西。第四,也是我认为正确的解释,是指通过回味历史,而可以预见,以及解决未来的问题。这才是一个真正的大师应该具有的能力。

21、《论语》第二十一、庶、富、教

子适卫,冉有仆。子曰:“庶矣哉!”冉有曰:“即庶矣,又何加焉?”曰:“富之。“曰:”即富矣,有何加焉?“曰”教之。“

不同的社会,有不同的"庶、富、教”的发展程度。而“全面发展自有的联合体”,就是“庶、富、教”充分发展所呈现的面貌。只有自由人,才会有多样性,才会有“不相”而“不同”,才有真正的“庶”。只有全面发展,才能真正的“富”,充分发展而形成“全面发展的自由人的联合体”所构成的社会结构,这才是真正的“教”。“庶、富、教”就是不同成其大而不同。 ----《缠解论语》

22、可与言而不言,失人;不可与言而与之言,失言。知者不失人,亦不失言。 ----《论语》

23、论语 四

有朋自远方来

“有朋自远方来”,君子,为共同的志向而联手,为共成“圣人之道”而同行,如人中之凤,依旧、依然,乘天地之正气,渊远而流长、浩瀚而广大,由彼至此、由远及近,如日之东升、海之潮回,将“圣人之道”披之六合、播于八方,法度之,教化之,成就“圣人之道”彰显之天下,这样,才能“不亦乐乎”。乐 者,非LE,是YUE,箫韶九成,盛世之象也。

“有”,非 有无、持有 之有,通假 “友”。何谓“友”同志为友,志向相同者也。

“朋”者,“凤”之古字也,本意为凤凰。 朋自远方者,有凤来仪也。箫韶九成,凤凰来仪。

“自”者,依旧。依然也。依旧依然有凤来仪,圣人之道不断也。

“远”,遥远,久远,不独指空间上的。

”方“非方向,广大意思 ----《缠解论语》

24、子曰:“君子病无能焉,不病人之不己也。” ----《论语》

25、学而不已,阖棺乃止。

26、正德厚生。 ----《尚书·大禹谟》

27、第十三课、不相

子曰:“有教无类。”“无类”,就是“不相”。

子曰:“士志于道,而耻恶衣恶食者,未足与议也!”

以贫富划分人,就是“相”。

子曰:”贤哉,回也!一箪食。一瓢饮,在陋巷,人也不堪其忧,回也不改其乐。贤哉,回也!“

颜回能"不相”,是真立志行“圣人之道”。 ----《缠解论语》

28、道不同不相为谋,亦各从其志也。

29、季文子三思而后行。子闻之,曰:“再,斯可矣。”

30、子贡问曰:孔文子何以谓之文也?子曰:敏而好学,不耻下问,是以谓之文也。

俞樾曰:下问者,非必以贵下贱之谓;凡以能问于不能,以多问于寡,皆是。 ----《论语·公冶长》