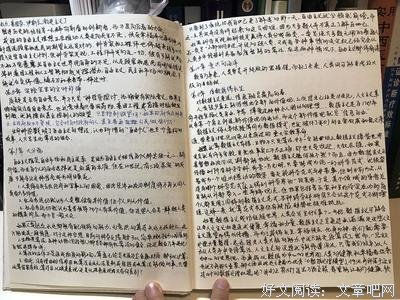

走出剧情读后感摘抄

《走出剧情》是一本由李雪著作,北京联合出版公司出版的精装图书,本书定价:49.80元,页数:2018-12,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

这本书叫走出剧情,开篇就讲了童年经历形成了生活剧本,然而后面的内容根本和这个概念没关系,内容比较乱没有明显的连接。 书里的每一篇篇幅都不长。每次都是是先举好几个例子,然后总结一下和心理学相关的结论之后草草了事。

给我的感觉是这本书真的很不专业,举的例子都是作者身边的事情,比如“我妈妈”“我爸爸”“我妹妹”。真正讲心理学的部分让人似懂非懂,更像是鸡汤,缺乏说服力。很失望。

(特地去查了作者背景,没有百度百科,真的很希望知道作者是不是真的有心理学学位)

会看这本书是因为在微博陆续看到李雪的博,两个下午可以翻完的书,豆友说是国外一些心理学著作的浅层表达,不错的鸡汤。然而还是要自己慢慢体察才会有所收获。

很多人由于童年经历,无意识里会给自己设定很多剧情。这些思维定式是自己无形中给自己套上的枷锁。比如执着于要得到别人的回应&当不被理解时,执着于要给人解释自己的动机——可能是因为小时候在家庭关系中没有得到适时回应。明明是自己想要做的东西,只要一加上deadline就会开始犯拖延症——可能是小时候没有经历过自己设定目标去完成的过程,自我功能被阉割,在听命中下意识地用拖延来反抗,久而久之这种反抗内化,导致长大在干自己愿意干的事情时也有拖延。

能够拥抱孤独,对自己负责,重视自己的感受,则能让自己和他人收获互动良好的有意义的关系;在经历痛苦时,能慢慢体察自己身上的各种剧情,让自己从剧情里走出来,安抚内心深处那个无力改变的孩童,变成有力改变自己的大人,活在丰盈的真实世界中,加油。

《走出剧情》读后感(三):走出剧情,活出自我

比如夫妻之间,老婆有时会把自己设定为这个家庭的付出者,付出大把的时间和精力用于家庭琐事,家务劳动,甚至牺牲自我,放弃自由,勤勤恳恳,却也怨声载道,埋怨老公做甩手掌柜,什么都不管。老公已经成为巨婴,什么事都往后退,什么也不争,完事后还要抱怨冲锋陷阵的老婆哪里哪里不好。在这个剧情中,夫妻两人都不快乐。

比如亲子关系。父母有时把孩子当成自己的控制对象。用爱和付出做道德绑架,逼迫孩子压抑个性,失去自我,完全按照父母给她设定的角色去行事,否则就是不孝顺不懂感恩。孩子看似为了迎合父母,压抑了自我,但在某些压迫下,会奋起抵抗,对压迫的父母造成伤害。在这个剧情中,父母和孩子都不快乐。

为了获得幸福和爱的能力,我们需要走出剧情,摆脱标签,接受不完美的自己,不要试图去改变他人。远离爱无能的人,远离经常给你带来不快感受的人,享受孤独,活出自我。在亲密关系中,注重双方感情的互动和流通。给孩子足够的尊重,给予爱的回应,之后静待花开。

《走出剧情》读后感(四):“真相就在自己的感受中”

比起心理学教科书中的理论研究,成功学中的鸡血,暖文中的鸡汤,以及带着特定目的的心理学书中的方法,规则,步骤……李雪的《走出剧情》就是谈感受以及她自己对自己感受的分析和思考。

如果把心理学比作一个金字塔,“感受”才是金字塔的基座,才是离潜意识,离人性,最近的,可以被看到的东西。

然而,“感受”往往被忽略了。人们往往在生气的时候,悲伤的时候,痛苦的时候,沉浸在其中,无法自拔。

因为,在中国,周围的人会告诉你应该怎么做,告诉你他是为你好,但几乎没有人问你,你感觉怎样,你快乐吗,你难受吗。

《走出剧情》比起上一本书《遇见一个人》,文章的逻辑更加清晰了,更有条理。

书中谈及作者自己的感受,这些感受来源于她的生活,她的人生经历,她的原生家庭。所以有类似经历的人,看这本书会有更多的共鸣。

但更为重要的是,“真相”和“剧情”,以及通过感受去分辨它们,作者提供了一个很好的视角。

当,不再纠缠的时候,不再与别人纠缠,与自己纠缠;当不再诚惶诚恐,不再百思不得其解的时候;当看到那被剧情掩盖的真相的时候。

感谢作者。

《走出剧情》读后感(五):生而为人,请为自己而活

李雪是我微博关注的心理学家之一,她说话方式很直接或者说她的语言是不精包装和修饰的。如果基础的心理知识都不了解的人初次见闻她的微博文字,多半觉得她偏执的刻薄形象。可如果你看过她的书,你就能全面知道她想告诉你什么。

她的第一本书《当我遇见一个人》写的是亲子关系,当时看着觉得不能理解,或者只是理解百分之十吧,心理学是们体验学科,就像李雪在书中写的,当人的内心痛苦大到难以忍受的时候就会去追求心理成长。我也是因为痛苦开始了需求心理成长之路。读她的书,其中的一些观点会像一颗种子一样种下,以后慢慢发酵,这种发酵可能是来自一篇微博,也可能是来自一篇公众文,也可能是新闻热点,或者是其他书籍,以及自己的生活中的体验。

新书《走出剧情-活在人生真相里》写的是对自己这个客体的认识,你困惑的是什么,你为什么总是原地打转没有行动力,你为什么总是不停重复同样的模式,什么才是真正的活着,清醒的活着,有生命力的活着。很多人想改变,各种计划洋洋洒洒,但是发现自己其实根本执行不下去,各种效率管理,个人管理的工具用在自己身上都失效了。这个时候请试着用用心理学理论这个的工具,心理学在于认识自己,在于向内和解,解除自我设置的障碍和剧情。心理学是内功心法,当你知道什么是自己了,才有可能对自己负责。自己首先是自己,其次才是妻子,母亲,女儿,员工等等这些社会角色,当这些角色拿走后,剩下的你才是真正的你的底色。你是被这些附加角色推着被动的走,还是主动选择去体验你自己的人生,这也就是你生命力的来源。

� 2��ٟㇽ>

整本书的逻辑在这里:

走出剧情 -> 老的剧本是不好的 -> 老的剧本代表了我现在的功能性 -> 人生可以没有功能性(或者这里说意义会更好理解一些?)

当我做了这样那样的事情以后我才是我 -> 我可以不做这些事情我依然是我,抛开功能性,我依然好好的

原来的剧本的存在,从适应的角度上来说,一定是有其功能性的。走出这样的剧本,我的理解是,人可以放弃这样那样的功能性,甚至没有任何功能性,存在就可以了。至于存在先于本质的东西我讲的不好,可以看看别人讲的。

但是存在在这个世界上,没有任何功能性,从本质上来说,是有点危险的。

所以这个想法,是为了解放人的恐惧,释放人的潜力,在放弃坚持任何功能性获得最大的自由以后,承诺(并没有)你会获得更好的人生

因为这里有一个不对称的地方,作者输出了这样的观点,给她带来了读者和粉丝,从而实现了她作为一个作家和心理工作者的功能性。但是对读者读而接受的一方来说,是没有的。

所以这件事情对于作者可行,并不说明对你可行。或者说,对于一个输出者来说,是OK的。但是这又落入了功能性的问题。或许可以理解为:因为人的潜力很大,只要放下内耗,输出一点点(具有一点点功能性)是所有人都可以做到的。

我觉得对于一个各方面资源不算太差的人来说,这个观点值得一试。因为确实内耗太大了,打破一些原有的认知,可以帮助你走出这个处处受限的局部极值。走向另一个局部极值

最近看《走出剧情 活在人生的真相里》,内容简介就吸引我了。你敢不敢这样活着--对自己不再有任何要求。不再妄想自己应该成为什么样的人,停止所有要求与内心戏码。只是去看,看真相是什么,看你是什么,而非你应该是什么。 当下的身心渴望,是你唯一的上师。不再定义好坏对错,允许自己如你所是,而非如你所愿。 慢慢地向内观看,释放掉你所有的固守,你就会看到真正的自己、真正的伴侣、真正的孩子以及所有的真相。 我们很容易对自己、对他人有要求,希望自己或者身边的人怎么怎么样,我们对自己和他人总有一个预设值。每见一个人,我们总是根据自己之前的经历或者是想象,把对方先派发一个角色,如果对方没有很好的扮演这个固定角色,我们会失望、甚至是愤怒。对于自己,我们甚至也会一样玩角色扮演游戏。 所以,清零吧,只是去看,去做,去学习,去感受,像一个新生的婴儿一样。而且,放弃对自己的要求,我们往往是要求自己越多,越束缚自己,自己反而会束手束脚,不愿意开始。你就开始懒啦,其实懒并非我们的天性,我们的天性是发明,是创造,是改造这个世界。无为而治,于国有益,于己亦是如此。所以,释放你自己吧,让你身体内小宇宙迸发吧。 也不要刻意要求别人,非让其他人围着你转,配合你的演出。如果配合最好,如果不配合,也不要气急败坏,而是接受别人有随意发挥的自由。更不要害怕冲突,冲突往往是关系走向深入的契机。不要忍啦,你的忍量是有限的。一味的忍,最终只会火山大爆发,反而可能吓着对方,认为你小题大做、借题发挥、就是对他有意见,而你越觉得自己忍了很久,也很委屈。双方都委屈,而且关系反而有可能走向终点。 所以,不如做个事多girl或者boy,有事就说,有不舒服就吐槽,方式方法当然要注意,但是却比忍好多啦。这样既有利于建设长期伙伴关系,有利于我们身心健康,何乐而不为?

《走出剧情》读后感(八):首先做一个独立的人

以为心理学的书,要么理论,要么鸡汤,这本还算实在。没有很晦涩的论点,也没有泛泛的大道理,而是从一个点发散出去,比如内我与外我,亲子关系,伴侣关系,同事关系等。心理学是一个很微妙的东西,他试图从一个人的过去,现在,言语,动作,神态,表情,交际等各方面抓取信息解读这个人,同时,心理学又可以用来自我剖析。

在亲子关系中,父母要保护孩子的自由意志,尊重孩子为一个独立的个体。有太多父母把自己与孩子捆绑在一起,孩子一定要过上父母认为是幸福的生活才是好的,如果违背了这一点,那就是不好的,这个养了这么多年的孩子就是白养了。很多父母都需要走出剧情,孩子是一个独立的人,孩子不属于父母,孩子只属于自己,不要把自己的人生包袱背在孩子身上,父母要学会放手,让孩子去探究自己的人生,过自己想要的生活,只要没有触碰法律底线,就应该被接受。而道德底线是比较模糊的,父母可能会觉得因为孩子而惹来旁人的闲言碎语,是不道德的。而孩子会认为父母执意要自己过上大多数人认为好的生活,是不道德的。当然也有父母是放得开的,他们愿意接受孩子的想法,他们也会给孩子自己的建议,但不会在孩子拒绝接受建议后歇斯底里。真的希望每个父母都能有这种意识觉醒。

在伴侣关系中,你是不是离开伴侣也可以独处?当你有了自己的家庭,你的处事方式是不是会受到原生家庭的影响?和伴侣沟通的时候,你会不会跳出自己的心理圈,客观地去分析,避免情绪化。你的父母在你的成长中有没有给你带来阴影?如果有,当你为人父母时,你会不会带着这份阴影去教育孩子?如果有,你是否能意识到并且从这份阴影中走出来?这些问题,都可以在这本书里找到答案。其实在看这本书的时候,脑海里一直浮现着一句话,就是无声告白里写的:我们终其一生,就是为了摆脱他人的期待,找到真正的自己。这不是一件容易的事,人活着有太多的束缚,各种教条,各种刻板印象,各种道德绑架,生命的意义在于活着本身,而为自己活才是活着,为别人活是喘息。希望每个人都能积攒不顾他人活出自己的勇气。

走出剧情是想教我们遇事时可以多一层思考,别被内在的黑狗追上。首先做一个独立的人,然后才是男人或女人,大人或小孩,父母或孩子,丈夫或妻子……

城市的喧嚣,工作的繁忙,人潮涌动,车水马龙中,生活着一个又一个的为着自己的理想而奋斗的青年。他们早出晚归,他们勤勤恳恳,有时也会灯红酒绿地释放一下自己,但是往往找寻不到真正的快乐,并且常常充满苦恼。

当日历从2018转换为2019的时候,一句话深深地刺痛了许多人:从此以后这个世界上再也没有20多岁的80后了。你的头发还好吗?成为了许多年轻人见面时相互打招呼的用语。很多人的感受应该是还没长大就先老了,焦虑充斥着他们的世界,他们迫切地需要通过一种方式走出来。本书的作者李雪老师便成了那个引路者。

《走出剧情》是李雪老师的最新著作,在这本书里她号召大家放下所有的约束条件去找寻那个最原始的自我。其实在看到这个观点之初相信很多人会表示不理解,一个人活着,不应当是确立目标然后为了自己的理想去努力去奋斗吗?为什么李雪老师反而让我们从这些理想、目标当中跳出来?

在读这本书之前我也有着相同的疑问。但是当开始读这本书之后,一切问题都会豁然开朗。这里的剧情其实是人的内在关系模式,就是内心的剧本。而这个剧本的演出则需要自己和身边人的配合,一旦缺少配合,相当于演出的实际生活就会出问题就是失败的,就会给拥有这个剧本的你带来困扰哦,所以走出剧情,跳出剧本对于每个人来说都是十分有必要的。全书分为五个部分,“剧情里没有爱”,“清醒地活在真相中”,“不与真相较劲”,“回到内在中心”,“当下就要幸福”,层层递进,一步步告诉我们走出剧情对人生的益处。

这是一本心理学和成长自助类的书籍,相比其他书籍的枯燥理论性较强,李雪老师的这本书讲得比较通俗,就是用最简单平易近人的语言对问题去进行解释。在这本书的每个部分里,李雪老师都用了大量详实、有针对性的例子来对自己的观点加以论证。而这些例子当中的问题,也确实是我们在日常生活中经常遇到的,所以当你在书中看到了你遇到的问题,同时看到李雪老师有针对性地对其进行分析的时候,一种豁然开朗的感觉就会油然而生,那是一种轻松愉悦的感觉。比如很多夫妻之间关系不和谐,通常是这样的剧情:得不到伴侣的支持,觉得自己很无助,没有能力做自己自己想做的事,没法过自己想过的人生。其实这样的剧情是造成问题的剧情。自己能对目标负责,别人才愿意鼎力相助。如果出了问题一味地将责任推到对方身上,没有人会愿意与你合作,即使是最亲密的伴侣。

通过阅读李雪老师的这本《走出剧情》也让我意识到许多看似健康的人其实心理或多或少都会存在一些问题。而这些问题往往是幼年就已经产生,存在于人的潜意识中对其现在的行为造成影响。心理问题也并非不能解决,当我们通过科学的方法对其进行分析找出其产生的根本原因之后,我们便可以采取有针对性的措施逐步将其解决。对于别人的世界,我们企图改变是不切实际的,应当去建立有他人的、包容的世界。

《走出剧情》读后感(十):很短,很浅,很极端,很邪教。

我没学过心理学,觉得自己和爸妈关系不够健康,自己的状态也很不健康。看前不认识李雪。

这本书的开头让我有一种相见恨晚的感觉,每一个例子都扎在我的心头,甚至说出了我爸妈不爱我而是走在剧情里这种极端悲观的观点,让我走在路上差点没哭出来,生怕我妈真的是她说的那样的情况。

直到我发现作者写出了“对作者的慈悲”这样的句子以及父母对孩子看电视刷牙睡觉的控制都是负面的才开始提高警惕性。然后发现作者是一个极端自我中心的人,在她的文章里观点之后会有大量的“我”字出现。以及她对父母有着极强的仇恨,她眼中的亲子关系是天然对立的敌对关系。

她的观点基本都是我的抑郁倾向负面情绪是小时候母亲对我的全面否认和歇斯底里,我的全面自恋都是母亲对我能力的全面肯定。

好了接下来我要骂人了。

你妈妈小时候到底是夸你是骂你呢???反正在她嘴里她的成功和爸妈一点关系都没都是靠自己优秀的逻辑思维,什么网课系统什么设计衣服都是靠自己清零思维想出来的,什么玩意啊你花钱请的设计师和程序员都你拍脑袋拍出来的啊?

然后在她的观点里鼓励全面的放养和自我放任,没有看到鼓励自我提升与改变的观点。里面内向倾向的朋友想要改变自己让自己变得外向她觉得是错的应该由着自己继续内向……既然内向的状态让人感受到了不舒适并且想要改变为什么要去阻止别人……然后她的观点中亲子关系里爸妈做什么都是错的,就应该让孩子完全的自我体验,孩子能从过程中学会自我管理和控制。如果她真是一个学心理学的,即时反馈的心理满足感她都不懂吗?人为什么喜欢嗑瓜子都不懂吗?让一个不懂什么叫延时满足感的孩子自己看电视然后自己形成的自我管理的自制力?连让孩子刷牙都是对孩子的暴政?举的例子是自己对妹妹的学习的沟通,妹妹学习变化能和你说一句话直接因果关系啊……自诩逻辑这么强因果性和相关性分不清?读没读过书啊学习咋好的能是拍脑壳拍出来的啊……

里面对拖延症形成的分析,前两个全是爸妈造成的内在父母内在自我和假自我,最后一个全能自恋也是爸妈过分夸大自己能力造成的。合着拖延症和你自己一点关系没有呗???

我也来走这个风格分析一下为什么这么多人喜欢她……里面的例子很有欺骗性,很能引起共鸣,开头写的妈妈说的话真的很多人都听过,你会发现周边很多人都听过类似的话都有过类似的想法但怎么大家都活得不一样???将人生的现状全走决定论的推锅到幼教甚至是胎教,全是原生家庭的影响而和自己本身无关真的是对自己最不负责的行为。但这是让人最舒适的想法,因为自己的失败可以完整地推锅给父母。

整本书里的走出剧情大篇幅都是相处的对象在拿着剧本走剧情而自己学着走出,学着不配合剧情,而不是自省自己在不在剧情里,真的和邪教一样。

而看似有道理的沟通部分的观点和《非暴力沟通》一书大量重合。