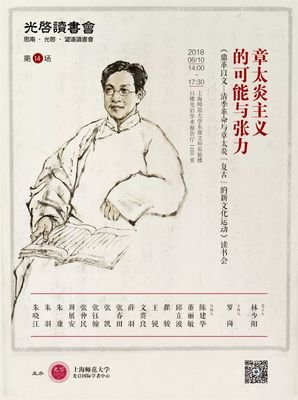

鼎革以文——清季革命与章太炎“复古”的新文化运动读后感1000字

《鼎革以文——清季革命与章太炎“复古”的新文化运动》是一本由林少阳著作,上海人民出版社出版的精装图书,本书定价:78.00,页数:2018-4,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《鼎革以文——清季革命与章太炎“复古”的新文化运动》精选点评:

●林老师海外研究背景,让人读这本书的过程,也是一个发现海外特别是日本研究状况的过程,受益良多。这种视野构成了此书新颖的一个方面,其实一些资料国内也曾出现,就是看如何引入章氏的研究中去。例如第三章,作者大力引用了竹内善朔《明治末期日中革命运动の交流》,中国研究所编《中国研究》。在1981年便有国内的译本,收录进《国外中国近代史研究》第2辑,题为《本世纪初日中两国革命运动的交流》。 并不是说林老师这个选题多么新颖,而是他的思想史视野让其独树一帜,站稳脚跟。

●确实是不无见地,遍地启发。除了如此的提炼章太炎与鲁迅的“文”,于解释近代革命和思想的流变都不无牵强。

●亦是体大思周之作,而贯之以“文”之概旨。行文细部不时闪现的值得继续展开追索的诸多命题火花,极有启发。

●“他(章)所主张的‘以教卫民’,指的是以孔子立教卫民,这又可以看出这一时期康有为对他的影响”。(p29)对吗?

●很有启发性的章太炎研究著作。不得不感慨一句,鲁迅研究的影响实在太大,其阴影不仅完全覆盖了周作人,甚至“影响”了章太炎研究…同样受章太炎亲炙的周作人,是否亦可视为“清季革命青年”,并由此进入“狂狷”的思想谱系?我们的文史研究,对于五四前的周作人,是否缺少有效的叙述?

●看到章太炎和鲁迅,就想到周作人的有名观点,感觉也是受到了章太炎的影响……

●拿起翻了下,太学术,不想看了

●在这本书里,“文”究竟还是一个含糊的概念,它无所不包,既是语文、文章,也是文化、宗教、道德、伦理。章太炎的“文”固然是一种复古的大“文学”,但是不是应该讲清楚文的各种层次之间的关系呢?是否可能据此建立起一种另类的语言哲学呢?读了德勒兹的斯宾诺莎和阿甘本的保罗,再来读章太炎,不免心有戚戚。

●作者对章太炎的研究许多方面我没有足够的知识背景去做评价,但是作者做学术的立场与初衷令人敬佩。一个小瑕疵是正文第一页章太炎的卒年标错了,编辑接锅吧。

●作者总结“章学”在中文系是鲁迅研究的衍生,在历史系是康梁的衍生,在哲学系是边缘,并且怀疑台湾“章学”不兴是因为国民党和新儒家,非常有趣。(但是作者也没离开鲁迅啊)

《鼎革以文——清季革命与章太炎“复古”的新文化运动》读后感(一):后记

后记

本书为笔者以章太炎为中心的晚清研究的阶段性成果,收录了八年多来相关成果的主要部分,其中三分之二的内容都是首次发表。长期以来,我主要关注的时段基本上锁定在1900年前后至民国成立前后的十数年,因为这一时段承前而启后,横向上亦与我对明治日本的学术关心相联。于我来说,这十数年是中国历史上甚为丰富而又充满可能性的时代,也是重大的转折时段。说本书是阶段性成果,乃是因为对章太炎这一时期的其他许多重要文献仍未及论述。以余之拙,这又是今后必须假以时日努力攻克的课题。本书标题中的“文”,不仅缘于研究的视角与结论,也因为“文”是多年来本人希望在东亚研究(中国和日本研究)中去梳理和重构的思想、文化、政治概念。我一直认为,这一重构的“文”,正是以近代以前的中国思想为代表的汉字圈文明可以贡献于人类的重要思想资源。题目如此,也感谢一位好友的修改建议。

章太炎的著述以艰涩著称。笔者浅学,因而本书亦是本着“知之为知之,不知为不知”的原则。用汉语以外的语言撰写章学研究论文时必须逐字逐句翻译所引章著,而用汉语著述一般来说则可免去此种繁难。但是,许多章著片段,即使以汉语为母语者亦未必易解。因此,在不明显影响行文的前提下,本书有限度地加上了拼音与简注,部分文字为了避免歧义,保留了繁体字。虽然这样也许不合一般体例,却有利于阅读,亦可昭示笔者的理解,以接受读者的检验。笔者的母语虽然为汉语,但却一直以为,应将用文言文撰写的文章视为外语著述。也许只有秉持这一态度,才会真正将其视为“他者”。

说来惭愧,人至中年,本书却是笔者第一部以汉语撰写的关于中国研究的学术著作。在中国研究的本土出版,意味着要接受人数众多的汉语读者的检验。尤其书中有如此之多与“常识”有异的解释。读者会如何反应,笔者在惶恐之余,也怀有极大的期许。是耶非耶,终为一家之言,本“修辞立诚”之理念耳。

多年的研究汇成一书,其间不知要感谢多少朋友的启发和帮助,也包含一些年轻的朋友,恕我在此略而不表,谨将他(她)们一一铭记在心(个别朋友已在注中提及)。在此只是最低限度地致谢。首先,感谢长年居于异地的家人。我长期疏于照顾,每每中宵自省,心怀愧疚。其次,感谢本书的责任编辑张钰翰博士以及他的同事薛羽博士,感谢与二位的缘分,令本书付梓,专攻宋史的张博士更多纠余误。再次,也要感谢稀疏寥落的章学研究界。除了熟悉的、戏称为“章学友”的同行外,更要感谢中国、日本等章学研究和晚清研究的前辈们。饮水思源,本书是立足于前人成果之上成稿的。

最后,我由衷地感谢拿起这本书的读者们,尤其是年轻读者。希望我已如愿展现了一个士风凛冽、思想丰富的晚清时代,一个就士风而言与晚明颇为相类的时代,却也是一个被李鸿章称为“数千年来未有之变局”的时代。它是如此丰富和充满可能,以至于我们可以不断地回归它,并且由此再度出发,去想象未来。

2018年2月2日深夜于东京大学驹场校区18号馆523研究室

《鼎革以文——清季革命与章太炎“复古”的新文化运动》读后感(二):从“文的革命”的角度认识晚清革命

几年前,上海人民出版社在基本完成《章太炎全集》的出版之后,开始着力打造章学研究出版重镇,策划推出了“章学研究论丛”。继章太炎逝世八十周年之际,出版其嫡孙章念驰先生编、著两种著作以后,今年5月再次推出两种,其中之一,即是东京大学林少阳教授的《鼎革以文:清季革命与章太炎“复古”的新文化运动》。

全书分总论和四编。总论概述全书主旨,揭示晚清以章太炎为代表的以“文”为手段的“革命”和以“复古”为表现形式的新文化运动。第一编《章太炎与中国国内的清末革命新青年》主要讨论章太炎的“南方”话语及对晚清新青年革命精神与实践的影响。第二编主要讨论章太炎对“民族”“国家”的看法,尤其讨论了以往较少受到关注的章太炎的“联亚”主张与对印度的认识,揭示了章太炎“民族”观、“国家”观的批判色彩。第三编涉及章太炎思想中的儒家色彩,抉发章太炎对“狂狷”之儒家道德的继承。第四编主要讨论章太炎与鲁迅之间的关系,通过文本细读揭示东京时期鲁迅所受章太炎的影响,以及从晚清复古的新文化运动到“五四”反复古的新文化运动的关系。全书视野宏阔,不仅对章太炎的思想有独到深入的解读,也对晚清思想史有一番新的认识,同时也涉及“民族”“国家”等现实问题。限于篇幅,这里没办法全面介绍、评析本书的精彩之处,只对本书提出的重新思考“辛亥革命”的问题,略作阐发。

近年来,学界乃至文化界热衷于讨论改良、立宪的历史效应,甚至于产生了不少“翻案”文章。有见于此,本书则重新赋予“革命”以价值和意义。但这里的“革命”,却并不是简单的“武装革命”而已,而具有更丰富的内涵。作者所意图展现的,是晚清持续数十年的一个“整体”的、“复数”的“革命”。

作者认为,辛亥革命是太平天国以来一系列运动的结果。辛亥革命的很多参与者都将太平天国运动视作自己“反清革命”的先声,辛亥革命所依赖的地方力量是在太平天国运动中逐渐壮大的,而太平天国的暴力性也使得晚清朝野都极力避免再次出现一场“破坏性”的武装运动,从而使得辛亥革命以较小的流血代价取得成功,显示出类似于“和平革命”“文的革命”的色彩。这样,作者从一个相对长时段的角度,重新审视了辛亥革命的历史进程。换句话说,辛亥革命是一个长期的过程,而最后的武装起义,不过是历史所凸显的最后的结果。作者做了一个比喻,数十年来,不同的人都在挖清廷这堵墙,越挖墙越摇晃,而武昌起义,不过是最后把墙踢倒的那一下。

另一方面,作者特别注意到辛亥革命之“文”的一面。所谓“文”,有与“武”相对的色彩,还有包括文字、文学、文化等在内的传统所谓“斯文”的意义。“革命文章不仅可以形塑革命主体,提升革命者的道德,以一新士风,更是拆解专制主义、保守主义、帝国主义及殖民主义意识形态的文化武器。”在这个意义上,鲁迅所谓乃师章太炎“战斗的文章”,即不仅是革命所谓的理论根据,意义不仅在于宣扬革命思想,不是为“武装革命”服务的婢女,而实际上即属于“革命”实践本身。这一对章太炎之以笔战斗和“文”的重新估价,既丰富了我们对辛亥革命和晚清思想文化的认识,对于我们思考很多当下的问题也别具意义。

本文原发表于《中华读书报》

《鼎革以文——清季革命与章太炎“复古”的新文化运动》读后感(三):国学的革命性

如今说起章太炎,多数人的第一反应(往往也是仅有的了解)是“国学大师”——不过,很少人留意到的是,这个称号本身就是世人后来对他的称呼,“国学”的意味对后人来说与章太炎早年已相去甚远。在很长时间里,“国学”对新派人物而言带有挥之不去的负面含义,而如今人们对“国学”的看法又多指向“传统文化遗产”,时常还意味着对这一传统的肯定、传承,因而这些本身就会潜在地阻碍我们去理解章太炎身上的革命性。

事实上,“国学”、“国粹”原本都是章太炎、梁启超借用自明治日本的术语,之前并没有人将中国的传统学术统称为“国学”——这一术语最初可追溯到1905年章太炎在东京开设国学讲习班、发起国学运动,并发刊机关报《国粹学报》。当时维新变法失败、列强瓜分豆剖,继而废除科举,在此“革命尚未成功”的局面下,国学运动确如其所宣言的是在“发明国学,保存国粹”、“爱国保种、存学救世”,或许还隐含着“保中国不保大清”的排满意味,简言之,它在当时带有抗议政治的革命性;然而,到1917年章太炎脱离孙中山改组的国民党,在苏州开设“国学讲习会”时,在新文化运动兴起的背景下,“国学”就越来越被视为传统、保守,1919年提出的口号“整理国故”更是将国学视为一堆有待整理的旧物。在这种语境下,晚年的章太炎被称作“国学大师”,予人的印象便是一种与“新青年”相背离的传统学问代表,淡忘了他曾经也是激烈的“新青年”。

研究中国思想史的汉学家金鹏程(Paul R. Goldin)曾提出一个概念:“断章取义”(deracination),意指不考虑具体的政治、思想和社会语境,孤立地理解文本,这往往会导致从文本从读出莫名其妙的概念。这不仅对于他所关注的先秦时代如此,对近代史其实也同样重要。尤其是甲午战争之后的一百多年里,中国思潮更新换代极快,即便同一个概念对不同阵营、不同世代的人来说也往往具有不同意涵,如果不回到历史语境中去具体分析,难免导致孤立地理解人物的行事,进而得出一些脱离历史的观感。

这一点对章太炎这样复杂的人物尤为重要,“国学的革命性”在后世看来像是某种矛盾修辞,但对他而言却是真真切切的——在这一意义上,他也是自己所处时代的化身。章太炎生于1869年,属于早年接受深厚传统儒家文化浸润的那一代人,然而他真正具有社会影响力的时期,则大体始于1896年到上海担任《时务报》编务,而以1917年因政见分歧脱离国民党为下限。这二十多年时间里,正是甲午战败激发了第一代中国现代知识分子,直至他们随着新文化运动的兴起而渐次谢幕的过程。研究近代政治思想史的张灏将这一代人称之为“危机中的中国知识分子”,并具体分析了这一“转变时期”四个知识分子领袖,章太炎便是其中之一。

在张灏看来,“所有四个人都深深地植根于传统;但同时,他们又都打破传统。”因为他们当时面临的“不仅是一种政治秩序的危机,而且是一种远为深刻的危机——东方秩序危机。事实上,对他们中的多数人来说,前一种危机是后一种危机的一部分”。也就是说,这是一种文明整体性的危机,伴随着对社会的整体再造,借用后来胡适的话说便是“再造文明”。就像春秋时代思考如何重整天下秩序的孔子一样,这些近代知识分子所关心的也绝不仅仅只是政治本身,而认为只有一个新的文明秩序才能安顿好中国人,解决眼下的政治危机。但这随之种下了中国近代政治激进化的根由,因为这种再造的逻辑本身就意味着“把中国从根救起”。

问题在于:怎么做呢?晚清虽然国门已开,但毕竟士人浸染的还是传统儒家典籍,尚未像1905年罢停科举之后新一代知识分子那样转向西方新思潮,因此他们所仅有的思想资源,即是传统本身。康有为著《孔子改制考》的根本用意,便是借助于对传统的重新阐释来开出新局面,换言之,从经典中寻求新义来应对现实,至于这新义是否是经典的本义则并不重要;另一股潮流,则是随着南明史料等禁书复出,带来政治记忆的复苏,引发重大变动——这些虽然在今天看来都是“传统”的一部分,但对当时人来说却具有重大差别。龚鹏程在《近代思潮与人物》中明确指出:“溯求前一文化世代的行动,同时也可以理解为:在传统的主流之外,寻找旁枝、非主流因素,来批判主流,而达成文化变迁。晚清维新派或革命派均常采用这种方式。”简言之,强调诸子学、佛学,就是对儒学的批判;挖掘南明文献,也暗含着排满。

这可能是理解章太炎思想的关键所在。林少阳《鼎革以文》一书的副标题便是“清季革命与章太炎‘复古’的新文化运动”,在此他回到了历史语境中,点出章太炎身上那种“传统的现代性”:他的“国学”,实质上是在“复古”的形式之下进行的一场新文化运动,章氏根据传统上对“文”的理解,认为它本身蕴含着政治变革的巨大力量。不过,值得补充的是,章太炎早年并不谋求推翻清朝的“革命”,而主张“以革政挽革命”,换言之,以改良来避免政治秩序的全盘颠覆再造;只是在维新变法失败之后,他才因政治改良之路走不通,转向更为激进的理念:通过改造文明来改造政治。

清末民初正是政局大变动的时期,此时思想范式的重大变化,最初并不是因为引入了全新的外来思想,而是原先边缘的、异端的声音,忽然转变成了“主流”乃至新的“正统”。然而究竟如何解读却因人而异,像谭嗣同虽然力主变革,但却推崇孔子“黜古学,改今制,废君统,倡民主,变不平等为平等”,而痛诋荀学“尽亡孔子精意”;与他相反,章太炎则反对孔子,高扬荀子。可以说,章太炎是这一代持批判态度的知识分子异端中的异端,最鲜明的表征,便是他始终以边缘自居而反对中心、主流和权威。

因此,“国学”对章太炎而言具有与后人所理解的迥然不同的含义,他在文章中经常强调清代官学与民间之学的差别,官学属于追求功名利禄的士大夫,而民间之学则是他认为的“国学”——对他来说,前者甚至是服务于权力的“君学”,后者才是战斗的革命性“国学”。既然始终站在边缘来抵抗主流,那也就不奇怪他为何推崇无政府主义,必欲打倒、消除权威而后快;这势必牵连到他的政治立场,因而他在国际政治中也主张印度等被殖民的弱势民族实行亚洲联合主义,团结抵抗帝国主义。

不过这并不意味着他像民族主义者那样排斥西方思想,相反,正如小林武在《章太炎与明治思潮》一书中所证明的,他相当积极地吸收新观念来强化自己的主张——这在很大程度上是因为,正如当时的许多传统士人一样,他将西学也等同于传统的非主流因素,一如同时代的另一位国学大师刘师培认定老子思想就是无政府主义。正是这种今天看来有些奇怪的观念,使他的国学和政治理念呈现出开放而非自闭、排他的特质,“求新声于异邦”与“怀古”毫无矛盾,相反能更丰富自己的理解。但这未必像小林武说的那样,是“对中华意识进行相对化”之后才出现的开放性,相反,吸收异文化仍是为我所用,是为了充实并更新传统,这也是为什么章太炎再三强调“自主”。

这确实是一种特殊的“新文化运动”,一种长久以来被“五四新文化运动”的叙述框架所压抑的新文化运动。正如林少阳所言,章太炎所主张的这种以语言为媒介的“文”的革命,本身是一种意义深远的思想、文化的革命,事实上也是五四新文化运动的先兆;不过,他似乎过分偏重一种二分法,将这种“文”的革命视为更为理性、和平、更有思想色彩的社会运动,以与暴力革命相区别,似乎“文”就是非暴力,但却忽视了章太炎这一思想中的激进性。正是他以批判的方式重构了传统,传统本身成了一种可被批判、可被重新诠释与理解、甚至可被调用来因应眼下困境的工具性资源,这本身为下一代人更彻底批判传统铺平了道路;而“鼎革以文”本身又指向对社会的彻底改造(用章氏的话说,“旧俗之俱在,即以革命去之”),这也顺理成章地开启了用革命手段彻底清扫“旧俗”之门。

这最终反过来影响到了章氏自己的命运:对1915年新文化运动中登上舞台的“新青年”们来说,章太炎所研究的“国学”就是传统的一部分(不管其原先是边缘的还是主流的),在“打倒孔家店”的呐喊声中,“传统”本身就已被整体负面化,不仅无力开出新局面,甚至还要为中国的落后挨打负责。“复古以开新”在古代虽属常事,如魏文帝以禅让实现汉魏革命、北周武帝复周官礼制,但当时这种复古是为了给自己的新行为合法化,也就是“古”仍然是合法性的来源;但清末民国之后,合法性的来源是未来,是民意,复古既无法提出未来的理想图景,在功能上就仅仅成为凝聚民族文化的工具,民国时的军阀便已无法再因尊孔而给自身带来合法性。正如列文森在《儒家中国及其现代命运》第一卷开头就说到的,当时一个变化过程已然在进行中:“在中国历史上的大部分时间里,新观念要被接受,就必须证明它与传统相容;而在近代中国,传统若要得以保留,就得表现得与新的、本身就具有说服力的观念相容。”

与此同时,“鼎革以文”的“文”暗示着主体是“士”,因而章太炎的文章以艰深晦涩著称,因为他面向的读者本身就是知识精英,他虽然提出许多空想式的理念,但并未设想如何通过切实的政治行动去组织落实;但在1905年之后兴起的是对民间底层的启蒙,新文化运动更主张白话文,强调民俗性、民众性、通俗性,以普及、组织、发动基层民众,这与章太炎的一贯风格无疑背道而驰,他也就日益成为世人眼里研究艰深过时学问的“国学大师”了。

如果说章太炎所代表的是当时试图“复古以开新”的最后一代传统主义者的失败,那么一个问题在于:为什么走类似道路的日本成功了?小林武在《章太炎与明治思潮》中遗漏的一点是:章太炎在居留日本期间所汲取的可能未必仅仅是一些具体的“观念”,他恐怕还看到了日本明治维新“王政复古”所带来的新局面。明治时代虽号称“维新”,但却同样是在“复古”的名义下进行的,所谓“神武创业”(复兴神武天皇时“祭政一致”体制,打倒江户时代的“寺檀制度”) ,其实同样是从传统中寻找、重构、发明江户幕府时代之前已被边缘化了的传统,来推翻现有制度框架。然而在日本可行的事,在中国却很快被更激进化的思潮所取代,这证明中国的全面危机已深入到失控的地步,以致社会的变革无法在一个稳定的框架内推进。但这不是身处那个时代的历史人物的过错,因为这些远远超出了个人所能把控的尺度。

今天看来,这一段历史的重要性在于:章太炎的主张提供了一种已失去的可能性。龚鹏程曾批评新文化运动中“全盘西化”的主张时,一针见血地指出:“原先是为了改革现有的传统,以强化民族文化生命,才去吸收西学,最后却被异化了。变成:为了吸收西学,即必须放弃民族文化。”章太炎尽管也曾积极吸收西学思想,但始终再三强调“自主”,这使他既有开放的格局,也避免了异化,因而到了晚年更坚守“国学”的立场。在更深的全面危机之下,中国人转向更激进的道路,但近百年的曲折历史证明,民族文化既无须完全放弃,事实上也无法放弃,这或许是他的“国学”在革命性之外给我们的另一重启示吧。

*已刊2018-7-27“澎湃·私家历史” ------------------------------------------------------------------------------------ 勘误: p.42:《湖北学生界》(1937年1月由湖北刘成禺、李书城等留学生创刊于东京):据上下文揆诸情理,应是1907年 p.42:陈宝箴本人亦是闽籍客家人:陈氏是江西义宁客家人 p.357:第四辑:按体例当作“第四编”

《鼎革以文——清季革命与章太炎“复古”的新文化运动》读后感(四):有学问的革命家:《鼎革以文》读记【增订版】

( 【补记】是文草撰毕,是书责编,余之良友张兄以为尚可一观,前后劳心,今乃(6月22日)登于《北京晚报·书乡(40.41)》。然限于版面,其中刊落者多。是文刊在个人公号者为增订版,若需引用,请以此版为准。)

林少阳先生(下省称 林氏 )的《鼎革以文——清季革命与章太炎『复古』的新文化运动》终于经由上海人民出版社出版了。此书非但有重探近代思想史的意义,而且也具备着彼氏极强的现实关怀精神。《上海书评》四天前刊载了王锐先生就此书的书评①,亦即从现实关怀角度的出发评介了此书。读者有兴趣可以参看。

这里首先向读者介绍一下本书。这部书共分为五编,分别为总论(编)、“章太炎与中国国内的清季革命青年”(第一编)、“东京的章太炎与中国革命中的‘民族’‘国家’问题”(第二编)、“清季章太炎与革命儒学”(第三编)、“章太炎与鲁迅之关联与断裂”②(第四编)。选取了章氏带有学术性的革命、作为革命导师的章氏形象、章氏针对现代国家理论中之民族、国家二者之态度、以及章氏同鲁迅之关系四个方面来诠解章氏“『复古』的新文化运动”。这五编,以总论占一整体,以后四编占一整体。两部分既对立又联系。

在总论编中,作者首先替我们打破了旧有的刻画中,改良派通革命派二分对立的模式,指出章太炎实则兼具传统意义上的革命与改良二派的特征。亦即为我们刻画出章氏由改良转向革命之历程(章氏之改良,以章氏自有之术语,即为“革政”二字,见页28-29)。并且着重揭示章氏强调以文化之革命、思想之革命取代或者说引导诉诸暴力的革命。顺着此一论述,逐步向读者揭示出章氏通过学术批评所要建立的带有革命倾向的,维护革命,且足以成为革命的土壤的法制研究,历史研究、文学研究以及宗教研究。然而较为可惜一点在于,彼氏未能提及《訄书(重订本)》在这四个方面所展现出来的章氏自身的实践。

笔者略为补说如下③。法制研究方面可在《刑官第三十七》中为典例。章氏以春秋所载“申无宇陈《仆区》之法,而楚子谢罪”,以及考证《周礼·司市》中所载的“令”,指出法上乎天子,亦即法律面前人人平等这一现代价值在古典中国时代依旧有所展现。历史研究方面可以章氏在《哀焚书》所载《中国通史目录》中可见,《訄书(重订本)》载有章氏所自著的《别录甲》、《别录乙》。其中《甲》是关于扬雄、顔之推、钱谦益三人的传记,《乙》则是许衡、魏象枢、魏裔介、汤斌、李光地五人的传记,这正是其《中国通史目录》别录部分的中两个别录。文学研究可以以《订文》所附的《正名杂义》一篇言之,其大义略与林氏援举《国故论衡·文学总略》相同,此不必赘。宗教研究亦毋需多言,章氏在《訄书(重订本)》中以《原教上》、《原教下》、《争教》、《忧教》四篇的篇幅来论述,这在《訄书(重订本)》中是罕见的现象。

面对这种种苦心孤诣,我们可以林氏“章太炎无处不显露其以‘复古’为方法、以‘复古’为武器的战斗精神。”(页99)一语作为总结。此亦即朱维铮先生(1936-2012)强调清末《国粹学报》以批判传统的手段重建传统的大意所在④。基于章氏在这四个方面的“重建”,林氏得出了章太炎之于革命的,或者更适合说是清季革命的一个核心所在,亦即在思想上、文化上的革命——『复古』的新文化运动。这一点颇为重要,利用鲁迅之《关于太炎先生二三事》一文,其实在一定程度上亦可以证明本书所叙章氏“鼎革以文”的面貌。尽管本书作者在其第四编中更进一步的选取鲁迅作为折射章氏面貌复杂与立体的透镜。

作为章氏弟子,鲁迅曾在章氏逝世之后所撰写的悼文性质的文章——《关于太炎先生二三事》一文中,褒称“ 我以为先生的业绩,留在革命史上的,实在比在学术史上还要大。 ”大约后来人因此句,概括出“有学问的革命家”六字,以此盖棺定论章太炎的生平与成就。此语也受到章氏后人的认可⑤。以往,常认此语中“学问”一词,乃是“革命家”的修饰。然而借助林氏此书,我们似乎同样可揭示的一点是,在这一定论中,“学问”一词,实则也是“革命”的修饰。换言之,章太炎之“革命”,是饱蘸“学问”的;而彼氏之“学问”,却无不为“革命”服务。而这种“学问”包含“革命”、“革命”又贯穿“学问”的现状,这正是“鼎革以文”的实际具象。

为了更详细说明这一具象,在随后的第二部分林氏约选取了四面予以讨究。在第一编中,林氏详细考察了同章氏相牵涉的“南社”这一群体,分析“南社”的“鼎革以文”的面貌,并向我们指出在清季革命中存在着一个南北语境的存在。这令人想到了古典中国中南北对立的态势。纵观中国历史,多南北分裂割据,少有东西分裂割据,这种往往受制于地理因素,但是带来了对文化地域化的成型与反哺。但是这种带地域化视角的叙述,在近代化中所接触到的民族、国家等现代政治学概念时,往往对实际产生割裂的效果(例如出现“汉地十八省”论)。这里实质牵涉到了两种反抗内涵的不同。

所谓南北之局,局限于古典中国语境中,是“异族”与“遗民”之关系,是“遗民”反抗“异族”;然而放到近代化的视角下查看,是“君权专制”与“主权在民”之关系,是“欲求民主”之人反抗“维护君权”之人。须知,这两种内涵绝不相同,前者往往并不针对制度的革易(也就是由一姓之天下,变为另一姓之天下),后者则鲜明而直接指向变革制度。在该编中,林氏指出来,南社“阅读”章氏,而获得的“南方”,是前者;而章氏本人是后者,只不过是采取“南方”这种“语言策略”而已(页173)。这一针对二者之不同所作的析解尤其精当!当然,在林氏此分析中,亦可进一步总结的是,南社之“南方”,学术关怀仅限于南明史学与南方文学而已;而章氏由于继承传统学术而来,其更关注到在小学研究中的南方。这也可以揭示两种“南方”实然的不同。

复次,随着谈论到民族、国家问题,林氏进而考察了章氏对于“国家”、“民族”二者的态度,通过对章氏《五无论》、《俱分进化论》等文章分析,指出章氏具有“国家”、“民族”必然消亡的历史态度,但是针对当时现实,又必须强调先通过“民族”的自立、解放(从帝国主义、殖民主义中解放)方可能到达“必然消亡”这一局面。此亦即本编小标题《力图超越民族国家的民族主义者》所指。不过在本编中,最为可惜的是最能折射此点的章氏《訄书(重订本)》到《检论》字句变化,没有能够相结合予以分析。

在“章学研究论丛”该系列中,另外收录了日本学者小林武的《章太炎与明治思想》一书,此书评骘且介绍章太炎思想同日本明治思想之间尤为密切的后者影响前者的关系。但是未能揭示在《訄书(重订本)》中毫不掩饰的写明和日本明治诸子的论著的关系转变到《检论》中删去了日本抑或是西方对其影响的句子这一现状的原因。实则这一现象极其重要,是林氏“力图超越民族国家的民族主义者”一语的有利旁证。笔者考索其出现的原因,同在章氏手订《訄书(重订本)》转变为《检论》的这段时间,日本军国主义政府对我国虎视眈眈的现实政局不无关系。亡国灭种之危机下,章氏必然首先成为一民族主义者,在其著作中贯彻“《春秋》学”的“微言大义”、“内中华而外夷狄”的经学精神。这种根植本国传统学术精神,改造本国学术关怀而介入到当时时局的“复古”,正是章氏最值得注意的一点。此亦即本书第三编“革命儒学”表象之一。

林氏在本书第三编中,细致考索了传统儒学中“狂狷”这一概念在章氏处的前后实践,指出章氏借助这种狂与狷而达到质疑“治统”(亦即质疑清廷的治理的正当性)的革命意味。“儒学”之论,非笔者所能为者。不过,在章氏对于各派的扬弃中,其固然表征为“学问”与“革命”二者的相勾连的态势,但是究考来源,恐其继承清代学术传统(重汉学,轻宋学)更是重要的原因。章氏生於同治年间,少年轨迹必然经历过“同光中兴”的出现与破产,清代学术往往褒称“乾嘉”,实则“道咸同”年间之学术依旧未有颓势,承上启下而成为“同光”间士人的重要思想资源。陈宝箴( 1831~1900)孙、近代著名史学家陈寅恪(1890~1969)就曾自谓“思想囿于咸同之世”,此足可以发阐“咸同”成为后来浸润于本土文化学者的精神自留地这一重要的思想史现象。

清代学术之发展,正是明遗民由对于宋学,抑或是王学的不堪实用,不能救亡(明亡)而来的。这一“明代历史反省”(赵园语,见氏著《明清之际士大夫研究》,页348),导致的是清代学术转向为重“笃实”,“务其难”,“务其是”的风气(阮元《国朝汉学师承记序》)。清代宋学专家方东树( 1772—1851 )曾带有嘲讽性质的描述当时“为汉学者……唯以诋宋儒,攻朱子为急务”(《汉学商兑》),此语失于夸张,但是当时轻宋之风却亦可以想见。而正是这种学术风气长久吹染,使得章氏不自觉的走向批判宋学的一面。同时,由于当时依旧需面对“救亡图存”的危机,章氏关于此的批判便更为深刻。其在宋学中重新发现古儒之“用”,并以此介入到其“革命”中来。

在第四编中,林氏向我们揭示,当古典中国(清代、封建制国家)进入历史之时,面对更为严重的“亡国灭种”危机这一现实时,追随章太炎进行社会之革命、文化之革命、国家之革命、道德之革命的后来者们已然觉得章氏之学问毫无解蔽的功效,于是纷纷弃章而去,围绕章氏左右的是“章氏国学讲习会那些沉迷于传统学术的中青年古典学者”,而“后者所取走的”,是“一纯学术的‘章太炎’”。这些同章氏富有“战斗性的古典学似是而非”(页429)。不过,尽管如此,章氏贯彻于其“学问”与“革命”二者的战斗性,依旧被其弟子鲁迅,乃至更后来之人所继承。这是章氏“以文”革命的重要革命遗产。

这种强调章太炎的“战斗性”,可以鲁迅同章太炎逝世后对于章氏的“治丧委员会”的不满为例申说。彼氏在其文《关于太炎先生二三事》中,认为“ 战斗的文章,乃是先生一生中最大,最久的业绩,假使未备,我以为是应该一一辑录,校印,使先生和后生相印,活在战斗者的心中的。 ”此语表露的是鲁迅看重章太炎写过“战斗的文章”,而析言之,则是鲁迅强调“章太炎”作为一位先导,其“学问”包含“革命”、“革命”又贯穿“学问”的,然而终究是“革命”作为章氏最重要的核心而必须大大的旌表。这亦是林氏“鲁迅强调的,是他对章太炎政治性以及这一政治性象征符号之‘章太炎’的捍卫”(页376)一语的用意。

综言之,林氏总论编以下的四编,分别揭示出了章氏“鼎革以文”的四张面孔,亦即借助阐解传统以变革制度,阐解传统以革进民族、国家,贯彻传统的进取性,贯彻传统的本土性四事。前两者可以谓之外表,后两者可以谓之内神。并且,通过林氏此书可以知道的是,正是由于章氏贯彻传统的进取性,故而在鲁迅那里成为“战斗者”,最重要也是这种“战斗性”;同时也正是由于章氏贯彻传统的本土性,在随后激烈扬弃革进的后来,章氏即被目以保守者。这种由革命者转变为保守者的形象,折射出的是世潮的转变,以及章氏的“孤独”。

总的来看,林氏此书对于理解章太炎可谓助力也大。不过由于专业性质,林氏在小点上论述章氏时不乏失误。笔者略为其补正如下。

页122,林氏据王国维说以为戴震《转语》已佚,实则戴震《转语》恐怕未成,齐佩瑢先生《训诂学概论》、李葆嘉《清代古声纽学》可以参看。贯穿《转语》精神的,戴氏另存的《声类表》可以考察。

页123-124,林氏借赣语、闽语、客话、日本语中“日本”二字的汉音以诠解章氏“日母归泥”之说,并认为“可证章太炎见解”。按林氏不析论娘母归泥,认为日母归泥是正确的。实则非此。日母本来就非从泥母派生。中古音时代,端组(端透定泥)分化出知组(知澈澄娘),泥母据有韵等一四等,娘母据有韵等二三等,彼此之间是互补的,而日母只有三等字。既然娘母归泥,那么泥母就四等俱全了,这必须要解释泥母何以分化出两个三等来。换言之,在音韵结构的分部上,无法解释两个三等的分化条件,不予支持“日母归泥”说。

页124-125,林氏以为:“而”上古拟音为“[ȵǐə]”,现代汉语方言似乎似乎不见存其声母者 一段。按氏此段多讨论上古音存留问题,然而上古音今已不可寻,方言可推导的是中古音读法,创立现代音韵学研究的瑞典人高本汉氏,亦借方言考察中古音,并借而回溯到上古音可能情况。氏引诸家上古拟音,本来即据现代语音以及方言音,参考中古韵书拟构者,今氏反以此引来论证上古音存留与否,实则犯了乞贷论证的毛病。

页129,林氏以为:“则”的上古拟音为[tsək],“旰”的上古拟音为[kan],则旰反切,则“㜺”的古代音应该为[tsan]。按,《説文》:“㜺,白好也。从女,贊聲。”大徐本反切为“则旰切”,小徐本反切为“箭雁切”,广韵记载两声,以则旰切之义为“女从”,另有“美好之义”之“㜺”,反切为“祖赞切”。此处郭锡良先生《汉字古音手册(增订本)》从后切,读归浊聲,即㜺古音为[dzan]。从氏举“㜺”客话音为[zǎn]来看,氏反倒无意中证明了郭锡良先生的选择是正确的。

同页,林氏以为:“客家话「穰」引古今音稍微变其原音声母,但韵与意义则保持不变”。按氏曾举“穰”古音为[ȵǐaŋ],今客家话则为[jœŋ4],前者音在阳韵,后者音近于清韵,若以此来看,所谓韵保持不变不允。同篇论述“娘日归泥”这一论断,在上述指误中已说明,此不赘。

页367,林氏援举王力先生之述论,以为源出章太炎,可谓是“章门弟子”。按古音、古韵学研究本身即是一种累进,以林氏所立标准考察,了一先生既然可谓是“章门弟子”,那么倒可以反推的是章氏同时也是戴(戴震)、段(段玉裁)、王(王念孙)、江(江声)门下的弟子,复次更可以谓章氏即顾(顾炎武)门弟子。这种标准失之过宽,虽然林氏要举了一先生的例子是为了强调“章门”这一概念在研究中过于汗漫。如果真要强调这一局限,实则不必选取了一先生作为论述对象。授业于章氏的钱玄同(代表作有《文字学音篇》)、沈兼士(代表作有《右文説及其在训诂学上之沿革与推阐》、《广韵声系》)即可以论述此点。【6月12日补记:王力先生曾入学过章太炎担任校长的国民大学学习,且在报考清华国学院时,因国学院当时有报考条件,须看报考人员的师承关系,王力先生投报时写其师承为章太炎。就此来看,王力先生与章太炎本身在“章门”与非“章门”之间。林氏以王先生力非“章门”,就其历来学术上未有如此直接声明之师承而言,而王力先生亦可以谓章门,就其学术之范式理念两人切近。但从这一段材料来看,王力先生不论前一方面,还是后一方面,都足以算得上“章门”。由此,作为论述“章门”这一概念过于宽泛的例子来说,了一先生实在不是一个好选择。可参考东方早报《中国古汉语大师王力:孤独而尊严的一生》,腾讯网2013年9月06日转载,其中投报国学院一事,蒙拙音韵学老师补学斋主人告】

总而言之,林氏长于思想史考证,于音韵学是其所短。因而论述每失。这是白璧所瑕之处,其余关于印刷失误,如开篇中章太炎生卒年由1936年误作1929年,实在是技术上的失误,不应该以意为之的。

注释:

①王锐:《王锐评“鼎革以文”——“文质彬彬”:章太炎主义在今天可能吗》,载上海书评微信公众号

②本编主标题“「复古」的新文化运动与「反复古」的新文化运动之间”,但究其内容而言,以副标题更贴切,故而这里以副标题写入。

③引据《訄书》,以徐复:《訄书详注》为主。章太炎 撰;徐复 详注:《訄书详注》,上海:上海古籍出版社。2000年。

④参见朱维铮先生《国学岂是君学》一文,收入氏著《走出中世纪二集》,上海:复旦大学出版社。2008年。

⑤「 章念翔认为,对于祖父的各种评价中,鲁迅的评价最为准确———“有学问的革命家”。 」 娜迪娅 :《 章太炎与章士钊:有学问的革命家,谈政治的文章士 》参见南方都市报 。2011年10月10日。

《鼎革以文——清季革命与章太炎“复古”的新文化运动》读后感(五):王锐评《鼎革以文》︱“文质彬彬”:章太炎主义在今天可能吗?

依笔者愚见,中国近代思想史研究领域存在的一个现象,可能就是许多研究对象所留下的论著,在今天的史学视域下,只有史料的意义,而无思想的意义。西方学界对卢梭、康德、黑格尔、马克思、韦伯的研究,常从这些先贤的论著中阐释新的思想与学说,丰富对于历史与现实的理解,使之成为今人思考内外局势的思想资源。之所以如此,大概是由于在彼辈看来,未来的道路还需要多重角度的探讨,先贤的思想当中蕴含着许多思考未来新的可能性的因子。与之相对,近代中国许多能称之为思想家的人物,在当下的史学风气里,大概只能成为在史料意义上被解析的对象(也许只有胡适除外)。比如分析他们的文本中,哪些是“因袭”“套用”某一种东洋书籍里的观点,或者是根据其所留下的片段记载,去考订其人某一段或许对其思想主旨之形成并无太大影响的生平经历,借此凸显“学人风范”。如此这般,未尝不可。但这里所暗含的一个潜台词或许便是:历史终结后,我们已经不用再思考一些“大哉问”的议题了。在这个意义上,政治学、国际关系领域里的“历史终结论”或许早已破产,但在人文领域里历史观的形塑,却多大程度上依然受此影响呢?古人云:“所过者化,所存者神。”又云:“百姓日用而不知。”此之谓乎?

章太炎就此而言,章太炎的思想在今天有着极为重要的意义。比如在总体文化观上,章太炎主张“中国之不可委心远西,犹远西之不可委心中国也”(章太炎:《国故论衡·原道》,上海古籍出版社,2011年,107页)。中国的学术,可以在充分被继承、阐发的基础上,与域外学说展开平等对话,互通心得,但决不能以域外之论为标准来裁量中国传统,交流与攀附之间实有巨大的差别。在分析世界局势方面,章太炎认为十九世纪以来甚嚣尘上的“文明论”话语,其背后乃是替近代西方列强进行帝国主义扩张做文饰之辞,“文明论”的实质并非“文明”,而是武力与侵略。在制度设计上,章太炎质疑近代的代议制是否真的能代表广大平民的利益,思考资本与权力的结合将造成怎样的危害,探索如何才能设计出一种既符合中国广土众民、地域发展极不平衡之现状,又能保障大多数人民基本权益的制度。他不像同时代以及后世的许多人那样,迷信近代西方的各种制度乃亘古不变的真理,而是从平民而非资本、权贵、精英的立场出发,深入探究在中国实现名副其实的民主与平等之基本条件。钱基博曾言:“世儒之于炳麟,徒赞其经子训诂之劬,而罕体会体国经远之言;知赏窈眇密栗之文,未能体伤心刻骨之意。”(钱基博:《现代中国文学史》,载《中国现代学术经典·钱基博卷》,河北教育出版社,1996年,94页)在近代因国弱民贫而对域外低声下气的情形下,章太炎的许多观点自然难以被认真对待。但今天的中国,应该有条件、有底气去接续章太炎当年的思考,丰富中国本土的思想话语体系。抚今追昔,章太炎虽已辞世多年,但今天确有形成一种“章太炎主义”的可能性。

在《鼎革以文——清季革命与章太炎“复古”的新文化运动》(以下简称《鼎革以文》)一书里,作者希望“透过对章太炎清季革命中的思想、实践的研究而展开的近代中国思想史论”,来“展示重新解释中国现代性的可能,并试图探讨章太炎在其中的历史定位。”(《鼎革以文》,107、109页)全书详尽分析了章太炎在清末的革命主张,特别是以“文”为手段而展开的革命论述;章太炎语言文字之学里对“南方话语”的阐释及其时代关怀;章太炎革命论述中对“国家”“民族”等问题的思考,尤其是具有“超越民族国家的民族主义者”之特征;辛亥革命前夕章太炎与无政府主义者之间论战的思想内涵与话语异同的历史意义;章太炎如何在革命的情势下重新思考儒学,提倡一种“革命儒学”;章太炎与鲁迅之间或显或隐的继承与扬弃关系,并从中突出章氏“复古”的新文化运动之理念。就笔者目力所及,本书为近年来章太炎研究领域,甚至中国近代思想史研究领域里难得的一本内容丰富、原创性观点频出、可以给人许多思想启迪的学术著作。

作者认为,审视章太炎在清末的言论,不能只从单一的政治革命的视角着眼,同时需打破“革命”与“改良”二元对立的历史论述,进而更为深入地去挖掘清末思想言说中的深层内涵。对此,笔者想起张朋园先生关于梁启超、立宪派与清末革命之间复杂关系的研究,同样也是体现了相似的思考方式。但《鼎革以文》的独到之处在于,作者阐述以“文”为手段来表达革命观点的重要性。所谓“文”,一方面指语言、文字之意,它具有“明确的语言属性,它作为中国思想传统的核心概念,也意味着中国思想传统本来便有着明确的语言属性”(《鼎革以文》,17页)。其次,在与“武”相对的意义上,“‘文’也蕴含着与诸如‘仁’‘义’‘民’‘平’‘均’等儒家传统的伦理、政治理念的关联,以及一定程度上与‘共和’‘民主’‘自由’等源于西方的伦理、政治理念的关联”,“‘文’更是与中国知识分子借以安身立命、有着一定普遍主义色彩的伦理价值相关”(《鼎革以文》,17页)。就此而言,辛亥革命便不止是一场政治变革,而是“涉及如何重振‘天下’的问题,也就是说是一个思想的、文化的革命问题”(《鼎革以文》,102页)。以此为出发点,作者分析章太炎思想中与之相关的各个面向,并审视其言论的时代意义。

按照笔者的理解,可以从“传统”与“现代性”、中国与世界两个角度来分析这本书。作者认为,章太炎在清末的言说中,有一个很明显的特点,即“‘复古’的新文化运动”,章太炎将过去被视为异端,或被人所忽视的传统因素重新挖掘、阐扬,形成一种传统内部的批判视野,通过批判、反思已有僵化趋势的传统,来释放出传统更多新的思想可能性。在文学层面,章太炎通过弘扬魏晋文章的意义,来批判长期作为科举应试文体的八股文,这种“文学复古”的理路,反照出后来五四新文化运动中“排他性的白话文”所带有的偏狭与局限。

犹有进者,章太炎在清末撰写了大量关于中国语言文字的论著。在作者看来,“章太炎的方言研究,其动机不仅仅是学术的,同时也是政治的。或许可以说,他的方言研究正因为是高度学术的,所以其政治性也变得高度有效”(《鼎革以文》,125页)。具体言之,章太炎强调中国南方地区方言里保留了华夏“古音”,彰显出“南方”作为一个空间概念,对抗着象征清廷的“北方”,从地域层面论证反清革命的合法性。此外,“南方”还与“南明”“传统”“遗民”等历史文化记忆与符号息息相关,它借由一种文化实践工作,来表达一种关于中国历史与文化的论述,并与日渐普遍化的西方的时间处于紧张关系之中。章氏此论,颇为深刻的影响了南社的文化创作活动,形成清末历史空间一种颇具特色的文化政治行为。用作者的话来说:“章太炎‘文’所起的革命的作用,与千军万马之威力相比,又何逊之有?”(《鼎革以文》,152页)

最后,作者认为章太炎与儒学的关系是复杂的,“这源于儒学在功能上与主体上的多元性与复杂性”(《鼎革以文》,353页)。由于在中国历史流变中,儒学具有监督、批评、制约皇权的一面,因此在近代如何将其此一面向发扬光大,就成为儒学能否适应现代性的关键。章太炎通过重新思考儒学内部关于“狂狷”的表述,凸显其对政治体制、宗族结构、社会精英的批判性格,同时以此为视角来梳理秦汉以降儒学的历史形态,扬榷其得失。此外,作者指出,章太炎的这些讨论,还与他对“明独”的阐释息息相关,即借由“独行”之人来唤醒广大民众,“动员并组织人民,进行革命”(《鼎革以文》,316页)。总之,通过章太炎的论述,展示出“一种不属于体制权力的、立足于主体批判的儒学的面向”。并且就儒学在近代的转型而言,“论次狂狷,高扬狂狷,实践狂狷——晚清章太炎为思考中国儒学革命传统提供了一个例证”(《鼎革以文》,356页)。

《章太炎全集》就中国与世界的角度而言,本书同样呈现出颇为精彩的讨论。作者详细考论了章太炎参与组织创办“亚洲和亲会”的来龙去脉,认为章太炎堪称二十世纪亚洲第一批反专制、反帝跨国运动的倡导者之一。其思想意义在于:“章太炎的帝国主义批判,也是文化批判,其矛头所指,部分也包括戊戌变法前章太炎本人并未能意识到的一些‘现代’概念,亦即其时源于西方的概念以及由此建构的框架,如‘种族’‘人种’等社会达尔文主义话语的问题。相反,章太炎此时已经成为这一类‘现代性’话语最有力的批判者,因为他锐利地看出,‘进步’‘文明’‘人种’等‘现代’话语与帝国主义、殖民主义行径之间的呼应。”(《鼎革以文》,194页)由此出发,章太炎发现印度对于中国而言的重要意义,即同时作为拥有璀璨的古代文明与饱受帝国主义侵略的国度。在他的“联亚”设想里,“并非仅仅是地缘政治的,也是文化的、道义的。他认为这一文化、政治的屏障,可以因中印民间的传统友谊而得到强化,并认为印度的独立有着世界史意义,因为这可以阻止西方帝国主义势力进一步南侵亚洲”(《鼎革以文》,213页)。可见,正因为具备了这些视野,章太炎审视寰宇形势,就不像康有为那样推崇维也纳体系下的帝国,主张借强权来实现大同,对威廉二世治下的德国青睐有加。而是从被压迫地区的立场出发,思考建立新的跨国体系,反抗殖民者所形塑的国际秩序。

另一方面,作者认为章太炎虽然批判帝国主义,但对由黑格尔政治哲学所衍生出的“国家”观念,也进行了深入的检讨,批判性地看待中国是否应以源自十九世纪民族国家理论进行国家建设。章氏主张“个体为真,团体为幻”,依作者之见,章氏实为“否定国家的民族主义者及反民族主义的民族主义者”(《鼎革以文》,296页)。在国内政治方面,章氏认为:“只有人的自主,才有真正意义上国家的自主,而非相反。也就是说这是主权在国,还是主权在民的问题。”而其民族主义主张,也强调构成民族主义共同体的组成部分,是有着一定异质性的个体。他所阐扬的“国学”,也是一种“批判权力之学,是追求公义之‘国学’”(《鼎革以文》,300页)。因此,章太炎的民族主义具有一定的开放性。他批判了“国家”以均质性、划一性规训民众,压抑人的自主性。显示出对晚清以降甚嚣尘上的国家主义思潮之警惕。

通观全书,作者立足于清末的历史语境,力图发潜德之幽光,展现章太炎革命话语中丰富的思想因子,为思考近代中国的现代性问题提供具有历史感的切入点。笔者亦长期以研究章太炎生平与思想为主业,对作者的这一研究思路,无疑心有戚戚焉。同时也正因为这样,愿意提供一些想法,或许有助于从另一种角度来理解作者所阐释的章太炎之形象。

钱穆认为:“今论太炎学之精神,其在史学乎?”(钱穆:《余杭章氏学别记》,载傅杰编校:《章太炎学术史论集》,云南人民出版社,2008年,493页)在章太炎看来,“历史”为“国粹”最主要的载体。而这种“历史”,虽然参考了近代社会科学意义上的历史学概念,但又并非能以此来完全概括。在笔者看来,“历史”对于章太炎而言,是他全面思考中国问题的基本出发点,也是借以激励民气,凝聚政治与文化认同的主要手段之一。前者的意义在于,章氏强调中国历史的延续性,以及在此延续性之上形成的中国自身的社会与政治形态,包括其症结。分析中国的各种问题,必须立足于此,才能提出各种符合中国状况的政治与文化方案。后者的意义在于,正如章氏自言,“民族主义,如稼穑然,要以史籍所载人物制度、地理风俗之类,为之灌溉,则蔚然以兴矣”(章太炎:《答铁铮》,《章太炎全集》第四册,上海人民出版社,2014年,388页)。借用张志强的观点,对近代中国而言,一个“历史民族”的产生,是形成一个具有主体意识的“政治民族”的重要基础。总之,在章太炎那里,历史论述是政治论述的前提,政治论述是历史论述的延续。

这就引出了另一个问题,即如何看待章太炎关于国家及其制度建设的思考。章太炎在清末曾痛言:“滨海通商之地,其民羯羠不均,顾有反贱其宗国,而厚爱欧美人者。”(章太炎:《代议然否论》,《章太炎全集》第四册,317页)在近代西潮涌入之际,“盖外人所惎者,莫黄人自觉若,而欲绝其种性,必先废其国学,是乃所危心疾首、寤寐反侧以求之者也。始宣教师咻之,犹不见听,适会游学西方之士,中其莠言,借科学不如西方之名以为间,谓一切礼俗文史皆可废,一夫狂舞蹈,万众搴裳蹑屣而效之”。此外,“宣教师往主学校,卒令山西大学堂专崇欧语,几有不识汉文者,以是为鼓铸汉奸之长策,而宝藏可任取求矣”(章太炎:《清美同盟之利病》,载汤志钧编:《章太炎政论选集》上册,中华书局,1977年,475页)。从历史上看,儒学(包括中国传统)固然具有超越具体一国一地的天下性格,但它们之所以能够延续不断,依笔者陋见,离不开秦汉以来一整套政治与社会治理架构,包括从中央到地方的政治制度,地方以礼制为出发点的宗族网络。这是保证中国历史能出现长期稳定与经济大体自足的重要基础。各种学说,固然存在批判色彩,但总体来看,其目的还是努力证成、维系、光大这一政治与社会体制。正如陈寅恪所言:“自道光之季,迄于今日,社会经济之制度,以外族之侵迫,致剧疾之变迁,纲纪之说,无所依凭。”(陈寅恪:《王观堂先生挽词并序》,载《陈寅恪集·诗集》,三联书店,2001年,12页)近代中国所面临的文化危机,并非是各种学说自由交流带来的冲击,而是在强势的、基本完成了民族国家整合的、具有明确政治意图的东西列强的侵略下,各种意识形态话语不断地敲打、撞击中国自身行之已久、具有内在运作逻辑的政教体系,让人们对作为政治与文化共同体的中国之认同日趋淡漠,这一行为,自昔已然,于今尤烈。就此而言,重新阐扬传统的重要性,离不开一个全新的、稳定的、独立的、完整的政治实体,否则很可能沦为唐君毅所哀叹的“花果飘零”之状。这也正如作者所论,“要解决这些燃眉之急的政治现实问题,就必须确立有着实践可能的政治主体”(《鼎革以文》,272页)。

此外,对章太炎而言,思考国家制度问题并非仅是基于文化上的传承。他指出制度建设应和中国最基本的现实国情相符,在中国广土众民、地域经济发展极不平衡的条件下,如果轻率践行代议制度,能够被选为议员的很可能是地方上的豪右富民,他们不会真正代表民众的利益。最后,章太炎在《代议然否论》一文里尝试设计一套他理想中的制度,希望真正体现人民民主,而非成为新的压迫工具,应代表最广大民众的根本利益,克服近代资本主义政经体制的诸弊端,让民权思想得以名副其实地在中国生根,同时促进国家统一,维系政治认同。这同时也是在对帝国主义、资本主义等现代性因素的深刻批判。进一步而言,章太炎在思考中国的制度问题时,时常援引法家的思想遗产。如果按照梁启超的说法,商韩之术真的和马基亚维利之间有可比性的话,对比一下二十世纪西方关于马基亚维利学说的丰富阐释,比如共和主义视角、激进民主视角、批判现代性视角,中国学界长期以来对于法家的理解,基本不出“专制”“愚民”“权术”“冷酷”等单调的话语。因此如何认识章太炎对法家的阐释,或许也是理解他看待中国传统与现代性的重要因素。例如章太炎在《秦政记》一文里借用韩非的“宰相必起于州部,猛将必发于卒伍”,来分析秦政在当时的历史条件下,促进了社会流动与政治平等。而二十世纪中国革命的主题之一,便是如何让底层被压迫的人翻身解放,将其锻造为新的政治主体。笔者初读此书,看到“文”字,不禁想起了孔子的文质之论。虽然“质胜文则野”,但“文胜质则史”。理想的状态应是:“文质彬彬,然后君子。”因此,除了“文”之外,“质”在近代以怎样的形态呈现,在章太炎身上有怎样的体现,或许同样不可忽视。