《我们内心的冲突》读后感1000字

《我们内心的冲突》是一本由[美]霍尼 (Karen Horney)著作,上海译文出版社出版的图书,本书定价:2018-3,页数:,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

●霍尼不强调童年经历和原生家庭的绝对影响力,她提出我们可以通过后天努力去重新塑造自我和价值观,重新认识自由和责任两者之间的关系,冲破虚假的平静和迟钝的内心,最终实现真正的内心自由和平和。有人评论每个人都应该读读这本书,我倒不这么认为,这本书更适合心理治疗师读吧,病人读了也不能真的躲开那些冲突吧,还容易乱对号入座。医者都不能医自己,何况病人。霍尼在最后说生活本身是很好的治疗师,然而,生活本身的疗效非人力所能控制。无论是苦难,还是友谊,或是宗教体验,都不能被刻意安排去满足某个人的特定需要。希望我们能爱自己,珍惜“此时此刻”的真实感受,收获和体会每一种身份和角色带给我们的责任和成长。

●心理学上到底如何定义“有病”呢,是不是因为和大家不一样就是病了呢?如果没有“自以为是”的精神,艺术家要如何存在呢?霍尼,你想过这些吗?

●批评了大部分弗洛伊德的论点。屈从型人格、攻击型人格和逃避型人格的分析框架。

●直到前几年我才意识到我的心里一直有一团怒火,虽然我知道它来自何处,但是我不知道它想干什么。我经常用这火苗对向别人,更多时候灼伤了我自己。读完了这本书,这

●佛洛依德认为神经症归因于童年经历,并且认为这种不幸无法改变。阿德勒认为幸福在于重新厘清和界定自我与他人的关系,在于改变观念与角度。本书作者则认为分析神经症的特征、动机和影响有助于强化自我和改善自我与他人的关系,并且心怀慈悲地相信神经症患者是可以改变和成长的。本书只是初涉理论框架,并没有太多具体的操作指引,看的时候心有戚戚焉,自己对号入座,而对最终没有具体解决方案而惶惑。

●看来不光是阿德勒,卡伦霍妮也不认同追溯过去对解决人内心冲突有多大作用。“原生家庭”,可以帮很多人认识到自己的人格根源,也可以给更多的家庭以预警。但对人格已然形成的人却没有提供解决办法,因此有时会成为逃避自我责任的一大借口。并且卡伦霍妮也认同,“人际关系”才是导致人格冲突的关键。 以及,当心理咨询师要内心非常强大吧,不然难道不会被患者带偏?

●神经症(神经官能症、心理症、精神神经症)。彻底对人格的了解很有挑战。

●有些东西通过别人的文字告诉自己,显得更真实!人呀,一边走,一边认清自己,不保守不高估,努力前进!很好的科普读物!

●对于我来说是很有用的一本书,虽然说的是大道理,但是对于目前犹豫不决的我来说很有需要。进一步促成去做决定的紧迫性和指导性。

《我们内心的冲突》读后感(一):别让内心的镜子蒙尘

坦诚还是重要的。 不是说对他人坦诚,是对自己。是卸下所有的妆容和面具,所有的皮囊和身体,还拥有回到内心那座房子里对镜直视真我的能力。言行一致简单,心口一致不太容易。 去年在日记里质问自己,我说,我把谎言贯彻的很好,是不是也能勉强算作真诚的人?那个时候没有答案,如今想来不是的,说谎了就是说谎了,哪怕这个说谎的对象是自己。因为没办法接受那个真实而丑陋的自己,就去捏造无数个虚假的自我。 看似高明的保护机制,却造成行为与动机的严重解体。所以常常是,越是生气便越是彬彬有礼,越是喜欢便越是固执的去推开,所以一直在强迫自己做并不喜欢的事情,所以一直过分执著于抑制自己。自知痛苦,却没办法停下来。而这些痛苦其实都是源自于对“自我”的一种不坦诚和疏离。 我曾经觉得世界的本质是南辕北辙,可笑吗?南辕北辙的人好像一直都是我自己。

《我们内心的冲突》读后感(二):专业心理学书籍

这本书的作者是卡伦•霍妮,医学博士,德裔美国心理学家和精神病学家,精神分析学说中新弗洛伊德主义的主要代表人物。她反对弗洛伊德用生物性的性欲作为一切行为的驱动力,也反对攻击本能的概念。她从弗洛伊德对女性的偏见出发,发现社会文化因素对人格的形成有重要作用,并且相比于弗洛伊德对人性的悲观态度,她认为人有成长的愿望,会一直愿意成为一个更好的人,从而创建了“社会文化学派”这一新的精神分析流派。

这本书成书于1945年,在心理学的知识谱系当中占有很重要的位置。书应该是好书,比较专业,目标读者可能是心理咨询师。但是这个版本的翻译不是很喜欢,让本来就不怎么好懂的心理学专业书籍,愈发晦涩了,阅读体验。

神经症患者对待他人的基本态度:亲近、对抗、逃避。在这三种态度中,每一种都过分强调了基本焦虑所包含的一个因素,依次为无助、敌意、孤立。主要采用两种方式来解决冲突:其一,压抑他性格中的某一面而表现与之相反的另一面;其二,在自己和他人之间保持距离,让冲突不起作用。两种方式都能给患者带来一切尽在掌握的感觉,即使要付出极大代价他也在所不惜。

患者通过抑制、理想化和外化,自我的广阔空间被一步步吞噬,患者失去了内省的能力。未解决冲突之后的结果:恐惧、人格尽失、无望、施虐倾向。

找到主导冲突、认清冲突运作,只有改变人格中导致冲突的那些条件,冲突才能够真正化解。

《我们内心的冲突》读后感(三):我们内心的冲突

作者认为所有的神经症都可归因为患者自身的冲突,然而陷入冲突的神经症患者无法作出任何正常可行的决定,因为患者的内心被背道而驰的强迫力驱使着,通常这两个方向他都纠结而不选择,才会陷入困境,凭借自我的力量难以解决。

最基本的冲突形成于本我的塑造与超我的发展,是最原始、利己的本能与社会的公序良俗之间的矛盾,在人际交往中表现为三种倾向:亲近、对抗和逃离,而这些又会在接下来的生活中影响人格,因此也可以说神经症是人际关系紊乱的表现。

在读第一部分的第三、四、五章时,有种很强烈的感觉,作者的表达技巧跟星座专家似的,非常有说服力和代入感,很容易就对号入座。当时读得很困惑,觉得人性这么复杂的东西,可以简单的归类于几个特点的话很难,但是我还是想多了解一些抑郁症的相关分析。过程中大段大段的文字都有种划线做笔记的冲动,还会借由这些新知识来分析自我。

我在生活中非常不乐意向别人透露行踪,必须回答时都是含糊其词,自我分析大概率是逃避型,内心应该形成一套独特的自我逻辑:暴露行踪会降低安全感,如果撒谎(编造行程目的地)则会与内心价值观冲突,并且会产生因撒谎前后不一致而带来社交麻烦,那为了避免冲突,最好的解决办法就是不透露行踪,而且内心会把这种行为美化为能给别人带来意外的惊喜。随着年龄增加,这种趋势也在不断发展,外在表现为做事无规划性,不愿在同一个地方常驻。

这本书看进去挺容易的,语言通俗易懂,而且给你提供一个角度来认识自我,分析自我,与自我和解,何乐而不为?

2019 第165

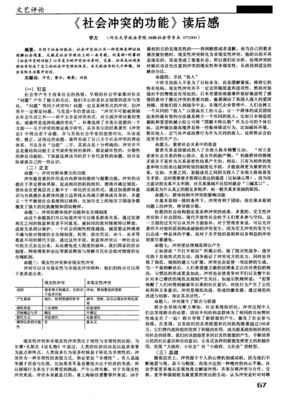

《我们内心的冲突》读后感(四):个人总结和书摘脑图

1)整理了书摘,下面是幕布链接,点击感兴趣的标题就可以进行冲浪了,记得回来点赞~

https://mubu.com/doc/1w6_xN_-mzU ps:有根据个人理解进行整合、调整个别顺序。

2)这是读的卡伦霍妮的第三本书,期间有些概念出现了混淆,后来稍微理了一下才清楚。这些概念是“神经症倾向”“基本冲突”“理想化形象”。个人总结它们之间的关系如下,这句话也基本概括了这本书的内容:

儿童期间的基本焦虑衍生出三个神经症倾向,三个倾向之间的冲突是基本冲突。为了解决基本冲突,有理想化形象、外化、制造假和谐的辅助手段等,导致恐惧、人格尽失、绝望、施虐等后果。通过认知人格结构,找回真我,实现独立、负责、情感自然、意愿真挚的目标。

3)整体来说好读,内容充实细致,整书结构逻辑递进。心理细节深刻、犀利、不含糊,读的过程中要么代入自己,要么代入身边的人,不禁时常感叹“太对了”。第十二章简直是pua白描。治疗目标激励人心。而且这本书基本覆盖了她的主要思想,和晚年的《神经症与人的成长》有较大的重叠。两本书的具体对比等有心力再进行吧……

没有给满分,是因为破而未立,可能“真我”在卡伦看来是不辩自明的,只要破神经症就自然显现?另外有些地方层次结构不是特别清楚,大标题下再多一些小标题就好了。

(另,《自我分析》传送门 https://book.douban.com/review/12266779/ )

我们内心的冲突,连接在开头《我们内心的冲突》读后感(五):《我们内心的冲突》冲突导致心理疾病

本书是著名心理学家、精神病学家卡伦·霍妮的代表作,她是西方“新精神分析学派”的代表人物。本书自发表已有75年,被译成多种语言,受到各国心理学专家的认可,光是中文译本就不下十个版本。本来选的是封面最好看的那本,但没看下去,后来被推荐选择了这本,这都是题外话。

在本书中卡伦·霍妮认为,大多数心理问题都源自内心的冲突,只有改变人格中导致冲突的那些条件,才能够真正化解冲突。要注意的是并不是患有心理疾病的人内心才会有冲突,只要我们的愿望、兴趣、信仰与周围的人发生碰撞,内心就会产生的冲突。

一、产生冲突的原因

作者认为,我们内心的冲突都是人际关系紊乱的产物。是“想要成为的样子”和“他人标准”之间的矛盾。在社会中生存,难免会拥有不同身份,这使得我们的欲望有不同程度的压抑。有时候,我们看似追逐的是满足自己的期望,实际上却是寻求认同和安全感。这些矛盾与焦虑一直隐藏在我们内心深处,而我们的解决办法是三种,这也塑造了我们的三种人格。

二、3种人格

这三种人格特征分别是屈从型、攻击型和孤僻型。

1.屈从型人格主要表现是“亲近”人,通过依附强者来获得安全感。患者的表现往往是矫枉过正,忽视与他人的差异。总是对所有人示好,习惯于幕后,变得更加盲目讨好。

2.攻击型人格主要表现是“对抗”人,通过战胜强者获得安全感。患者表现为利己主义,对世人充满敌意。与屈从型人格害怕做赢家相反,攻击型人格则是输不起,所以问题都会从别人那里找原因。

3.孤立型人格主要表现是“回避”人,选择逃离纷争获得安全感。患者的表现为冷眼旁观一切,不以任何方式与他人连接。对于情感表现出麻木不仁,不确定自己是谁,爱什么,恨什么,渴求什么,希望什么,害怕什么,厌恶什么,相信什么。

“亲近”者为自己创造一个友好的世界;“对抗”者把自己武装起来以求在社会竞争中生存下去;“逃避”者希望得到某种完整和安宁。

这三种态度在人的成长中并非是不可取的,实际也是必需的。只是在神经症结构中出现并发挥作用时,才会变得咄咄逼人、僵化刻板。下面我们看看不解决冲突的后果吧。

三、不解决的后果

1.恐惧,恐惧是因为害怕平衡被打破,害怕自己的问题暴露于世。

2.人格尽失,因为未解决内心的冲突,价值观造成了分裂。导致了以下情况:

1)犹豫不决,对于患者来说,每次决定都是煎熬。

2)效率低下,患者进行的每件事都进展缓慢。

3)情思倦怠,对努力产生排斥,缺乏主动性。

3.绝望,因随着年龄的增长,看着希望一个个破灭,无法达成理想中的样子,变得轻率、极易气馁。

4.施虐倾向,通过伤害他人,缓解自己内心的痛苦。可以分为一心想奴役别人的施虐者、玩弄他人感情的施虐者、利用朋友的施虐者。他们往往通过施虐他人,才能感受自己的强大,并以此为荣。

四、虚假的解决办法

1)创建理想化形象,隐藏真实自己;

2)外化行为,把自己的感受全归结于外部因素造成的;

3)建立防御系统,用一个虚假的解决方案支撑另一个虚假的解决方案。

虚假的解决办法也许能缓解问题,但并不能实际解决问题,而且还会加剧与他人关系的失调,产生更严重的心理疾病。

五、解决内心的冲突的方案

就像开头所说“只有改变人格中导致冲突的那些条件,冲突才能够真正化解。”

因为初次阅读,没能理解透彻,只能给个笼统的回答:

我们需要找到自己真实需求和内在情感,并逐步形成自己的正确价值观,在自己的情感和信念的基础上发展与他人的关系。最好在心理医生的帮助下,学习体会。

好了这本书就说完了,我是建议先根据自己的情况选择看哪部分。比如我,属于“孤立型人格”,就先看这部分内容,再去看看解决方法,最后再整体看一遍。

这是21天21本书的倒数第8本,感谢你的阅读,希望能有所帮助。