战略论读后感精选

《战略论》是一本由[英]利德尔·哈特 / B. H. Liddell Hart著作,上海人民出版社出版的平装图书,本书定价:45.00元,页数:327,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

●使得敌人丧失平衡,而实现自己的战略优势。即为古人的攻心为上。

●卡尔维诺说得对“ 经典是每次重读都会带来初读时满满的发现的快意的书,如同古代附身符一般的书籍。”李德哈特这本战略巨著就是这种经典,第2次通读比初次读收获更多,英国人特有的务实、理性和思虑周密特点在这本书里体现的淋漓尽致,尤其是人到中年之后,对人生和社会的很多认识日渐成熟,更能体会到这本战略论的深刻哲理,其中蕴含的“间接路线”思想,不仅对军事和战争,对人世间各方面的处事和感悟都有巨大帮助。英国人之所以曾经建立横跨5大洲的日不落帝国,其军政思想和学术成果,都值得我们中国人认真品读和牢记

●这里有太多的思想了

●特别喜欢书中关于“游击战”那一片,游击战对于战中和战后的百姓和社会的负面影响太大了。

●战争只不过是人类社会最尖锐的矛盾冲突形式而已,了解战争的发展规律,对理解人性在各种情况下的反应,以及现实中事物发展规律,实在是最佳工具之一。印证、回想、提炼、实践,举一反三,三生世界。

●重点读的二战 20世纪前的战争史没有一点预备知识读起来觉得乏味枯燥 另外作者一再强调的间接路线万年论调很符合岛国人的处事作风 经济合理效率地达到最优战略目标 与之风格鲜明对比乃是传统欧洲大陆硬碰硬的正面冲突思维 对我这个受德国普鲁士传统大陆思维影响过深的人来说 哈特所代表的海洋思维非常不对胃口 片面地说带着一股小家子气 但是不可否认片面路线的合理性与对大战略格局的补充性 如果举例来说 杨威利就是片面路线的最佳代表

《战略论》读后感(一):实者虚之,虚者实之

刚读完李德.哈特的战略论,作者以大量历史战例来说明一个道理:间接战略是最经济最实用的战争战略。太多的战争案例的分析,无不在映证这个论点,确实在人类战争史上,过于直接的战略,往往会付出极大的成本和代价,而间接性的战略,可以取得意想不到的成果。直接战略讲究兵士之勇,间接战略强调将帅之智,这在现代商战中同样具有借鉴学习的意义。总之,本书还是值得大家研读,举一反三,应用当下。

《战略论》读后感(二):比较西方的战争史

应该说这本书最大的贡献就是定义了“战略”这一概念,而且全书也是牢牢地围绕这个概念在论述战争史。之所以这么说是因为,作者在分析每场战争时只是单纯分析战略问题。而关于大战略和战术问题,作者都不作多余的解释。全书内容十分扣题,没有出现东扯西拉的情况。

不过“战略”问题也不能解释所有战争的胜败。所以作者在谈到有些战争时,也要不可避免地谈到尽管战争中的某一方战略得当,但是却因为战术或者大战略问题而输掉了战争。

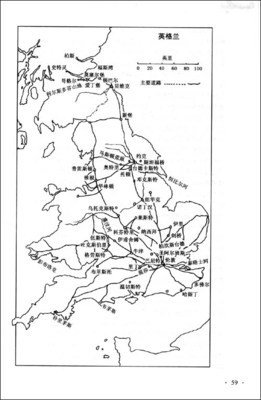

之所以说这本书比较西方,是因为作者采用的战例基本上都是欧洲历史上的例子,即使是太平洋战争作者也只是很少提及。因此,读者在阅读本书之前,最好还是对欧洲历史有一个大概的了解,特别是欧洲古代史和两次世界大战的历史。

《战略论》读后感(三):两岸人名、地名译名差异略述

两岸人名、地名译名差异略述

这里以第七章“十八世纪的战争”一节为例,对两岸人名、地名翻译上的差异做一比较。译名相同的情况则不予考虑。大陆译名主要以《英语姓名译名手册》(商务印书馆)、《世界人名翻译大辞典》和《世界地名翻译大辞典》(中国对外翻译出版公司)为准,无从参考的则按外国地名汉字译写通则的规定译出。

1、Marlborough:钮先钟先生译作“马堡”;解放军出版社出版的克劳塞维茨《战争论》译作“马尔波罗”,《英语姓名译名手册》、《世界人名翻译大辞典》译作“马尔伯勒”。

2、卡尔皮战役(Battle of Carpi,书中未提及):

人名:

rince Eugene(of Savoy):钮先钟和解放军出版社的克劳塞维茨《战争论》均译作(萨伏依的)尤金亲王,《不列颠百科全书》(国际中文版)译作“(萨伏依的)欧根亲王”;

Catinat:钮氏译作“卡提尼特”,大陆译作“卡蒂纳”。

地名:

Tyrol,钮氏译作“提洛尔”,大陆译作“蒂罗尔”;

Rivoli:钮氏译作“利弗里”,大陆译作“里沃利”。

3、马尔伯勒夺占芬洛、鲁尔蒙德、史蒂文斯维特、列日等战役(书中未提及):

人名:

oufflers:钮氏译作“布夫勒”,大陆译作“布夫莱尔”。

地名:

Flandes:钮氏译作“法兰德斯”,大陆译作“佛兰德(斯)”。

4、其它:

人名:

Cohorn:钮氏译作“柯贺恩”,大陆译作“科霍恩”;

aar:钮氏译作“斯巴尔”,大陆译作“斯帕尔”;

Wratislaw:钮氏译作“瓦提斯拉”,大陆译作“瓦提斯洛”;

Marsin:钮氏译作“马尔森”,大陆译作“马尔桑”(法语人名)。

地名:

Maastricht(书中误拼成Masstricht):钮氏译作“马斯垂克”,大陆译作“马斯特里赫特”;

Cross Heppach:钮氏译作“大希巴赫”,大陆则可译作“大黑彭赫”;

ebel:钮氏译作“尼贝尔”,大陆译作“内贝尔”;

Oberglau(这个地名的全称应该是Oberglauheim):钮氏译作“奥贝尔格劳”,大陆则可译作“上格劳”(全称为“上格劳海姆”);

Thionville:钮氏译作“提昂维尔”,大陆译作“蒂永维尔”;

Tirlemont:钮氏译作“特勒蒙”,大陆译作“蒂勒蒙”;

Louvian:钮氏译作“鲁文”,大陆则可译作“卢文”或“卢维(安)”;

Charleroi:钮氏译作“沙勒罗伊”,大陆译作“沙勒罗瓦”;

Ramillies:钮氏译作“拉米利斯”,大陆译作“拉米伊”(比利时地名);

Vendome:钮氏译作“文当”,大陆译作“旺多姆”;

cheldt(疑为Schelde之误):钮氏译作“斯凯尔特河”,大陆译作“斯海尔德河”。

另外还有:

grenadier:钮氏译作“榴弹兵”,大陆译作“掷弹兵”。

《战略论》读后感(四):真理,从战争中得来——评《战略论:间接路线》

真理,从战争中得来

——评《战略论:间接路线》

战争是残酷的,令人厌恶的。然而遗憾的是,综观中外历史,战争又始终伴随人类左右。如果战争不可避免,那就需分出个胜负输赢,而决定胜负的因素除了军队和武器之外,更重要的则是战略。近期由上海人民出版社出版的《战略论:间接路线》一书,就是一部系统阐述战略的经典之作。该书由被西方誉为“军事理论教皇” 的李德·哈特完成。作为经历过一战残酷的战争洗礼的军人,李德·哈特深知战略的重要性,在分析了从希波战争到第二次世界大战两千多年间的30个战争、280多个战役后,他发现,只有6个是用直接路线而获得决定性战果的。因此,李德·哈特认为:间接路线是最有希望和最经济的战略形势。

关于间接路线的观念,李德·哈特早在1929年即已提出,经过近20年的思考才臻于成熟。在李德·哈特看来,瞬息万变的战场上,除了勇气和力量,最重要的是智谋。以纯粹的直接的正面交锋为战斗目标,沿着对手设想的路线行进并发起攻击,这实在是替对手着想,是让其得到充分的准备以更好地消灭自己。而如果能够避免直接的蛮力式作战,将对手引出其自身构筑的防线,出其不意地震撼对手,则能让对手在奇袭下于物质和精神上均遭受打击,丧失“平衡”,进而击垮对方。

作为“间接路线” 这一名词的发明者,进一步说是这一理论的首创者,李德·哈特从未指挥过一场战斗,他的研究成果也只是从历史中得来。但这丝毫不影响间接路线的价值和李德·哈特的崇高地位。因为,十九世纪末二十世纪初的欧洲将领们,大都是克劳塞维茨的“没有思想的信徒”,崇奉会战,相信只有用鲜血方能获得胜利,“所以到第一次世界大战时,战争艺术就退化为一种大规模互相砍杀的程序”。李德·哈特本人也差点成为这一砍杀程序的牺牲品。间接路线理论在很大程度上纠正了斗勇不斗智的偏激,让各国将领们学会用大脑指挥军队。

与对克劳塞维茨的态度不同,李德·哈特对东方的军事思想家孙子却是推崇备至并深受其影响,甚至将十三条《孙子》语录置于卷首。他说:“《孙子》这一本书所包括的战略和战术基本知识,几乎像我所著的20多本书所包括的分量一样多。”而间接路线与孙子的兵法思想亦有异曲同工之妙。因为《孙子》,我们对李德·哈特有了些亲切感,对西方历史上的战争策略也不再感到陌生。读过《战略论:间接路线》,如果再回过头来看一看“围魏救赵”、“官渡之战”、“淝水之战”等中国经典战例,或许又会有几分新的注解。

值得指出的是,在该书前三篇探讨具体的战例之外,李德·哈特将“战略和大战略的基础”单独列为一篇,专门阐述他对“战略”问题的认识,可以说是对间接路线思考的升华。李德·哈特认为:“战略”是单纯的军事概念,“大战略”则是涉及多个领域内容的大概念。战争本身是手段不是目的,间接路线也不只是运用于战争之上,而应从“大战略”的高度考虑和解决问题,即孙子所说的“不战而屈人之兵,善之善者也”。

对于间接路线,李德·哈特是从“战略学的观点来立论的”,但又决非仅止于此。李德·哈特在书中深情地写道:“经过了更深入的反省之后,我才开始认识到间接路线,还可以有更广泛的应用。在所有一切生活的领域之内,这是一条不易的定律——这也是哲学上的真理。对于人生途径上的一切问题,它都能够加以解决。”但愿真理长存,而战火永不再起。

《战略论》读后感(五):孙子的信徒

李德哈特在他这本战略论的卷首就引用了孙子的十三条语录。而整本书的核心其实都是在强调“出其不意攻其无备”这句话。首先用较大的篇幅分析了历史上诸多使用间接路线战略获胜的战例,在最后则总结出为了充分发挥间接路线战略的效力所应当具备的一些核心思路。

虽然这本书在概念上确实存在少许过于僵化的地方,过度地用间接路线的框框去套一切有效的战略行动,对奇正相生的正方没有给予合理的评价,但是就其战略原则的总结,和大战略思路的布局,依然是非常精彩而有价值的。在此做一个简单摘录,再加一些自己的分析,可以说这些是整本书思想的核心之所在。特别是这些准则在现代化作战的情况下的适用性,很值得思考。

战略路线方面:

1、调整你的目的来配合手段。(重点在于对自己的目标和自己的实力之间要有现实感,不要追求无力完成的目标或是代价过高的目标,当局面和情报发生变化之后要适时调整目标)

2、心里永远记着你的目标(固然要依据环境不断修改计划,但是所谓条条大路通罗马,许多不同的路线依然是可能最后达成同一目标的,这一点要和大战略方面的远景结合,比如,使敌人放弃侵略而撤出,使敌军无力化,签订一个有利的和约,等等)

3、选择一条期待性最少的路线(从敌人的角度思考,然后得到孙子“出其不意,攻其无备”的目标,这是整个间接路线的核心)

4、扩张一条抵抗力最弱的路线(只要这条路线所通到的终点有助于你的最后目标,这是战术战略预备队正确的使用方法)

5、采取一条能够同时具有几个目标的作战线(即使你的兵力并不足以同时攻下所有目标,但因为敌人无法确定你真正的攻击目标——因为你自己也没有预先确定,而是随时可以根据情报调整,则他也就无法下定决心做完全的防御,于是必然备多力分,反之如果你只有一个明显的攻击目标,则敌人可以纠集他所有的资源集中在这一点上进行防御,而防御在战术上的先天优势,使得即使你拥有极大的军事优势,也极难成功而且必然付出重大代价。斯大林格勒便是德军战术战略上的总墓场。这一条主要是在兵力的战略运动上,但对战术性的渗透作战同样有效)

6、计划和部署必须具有弹性,以适应实际需要(要有计划,但不是死板的计划,而是考虑到到未来的多种可能性,确保有效的应变措施,无论一个意图和行动是失败,成功,还是部分成功,都有预定的下一步有效行动,这一点极度重要,否则你不是在兵力部署上陷入僵硬的困境,就是在战略思考上被逼入绝望的死角,所以兵力部署要保持弹性,而指挥官的头脑亦是如此)

最后两条是反面的

7、当敌人有备的时候,绝不要把你的主要实力全部投掷在一个打击之中(这意味着敌人可以主动选择避开你笨重的攻击,或者在这一点上进行强力的战术防御,给予你极大的杀伤,而当你的军队扑空或是钝兵挫甲,从而受到极大的疲惫和损失时候,敌人的逆袭就很容易将你你的强弩之末摧毁,从而将大攻势变成大溃败乃至大团圆……)

8、当一次尝试失败之后,不要沿着同一路线,或采取同一形式,在发动攻击(只增加你的进攻力量并不足以保证胜利,因为敌人同样也可以对同一个地区进行增援,而他们无论在防御战的经验还是战胜之后的精神优势上都已经更上一层楼了,当然这一点也是存在例外的,所谓兵者虚实之道,如果你的首次进攻只是佯动或作为佯动处理,从而使敌人不相信你还会在同一个地方发动进攻,于是他们的防务和兵力都松懈下来之后,这所谓的同一路线第二次攻击反而会获得胜利,但是这就并不是直击而是奇袭的范畴了)

李德哈特真正具有巨大价值的思想是他在大战略方面的论断,虽然克劳塞维茨说过那句名言,战争即为政治的延续,但他自己的《战争论》由于作者的暴毙没有得到有效的修改,于是其中前后思想没有得到有效的整合,遂使许多自奉为其弟子的人走上歧途,把手段混为目的,使得作为政治手段的战争和政治要素的军人最后控制了整个国家的政治战略——而纯军事的政治路线是必定失败的,这一点从斯巴达人的时代即已得到完全的明证,而在之后的历史中又有无数的愚者重蹈覆辙。

而李德哈特则掷地有声地提出,战争的目的就是为了更好的和平。因为战争本身是一件如此危险的事物,先不谈被击败之后的恶果,纵使作为胜利者,无论是你在战争中过度消耗自己的资源和人力从而变得过于虚弱,还是在胜利之后做了过度的扩张从而使新疆域的控制变得非常薄弱,又或者作为征服者的施政苛刻而使当地人民积存怨恨,每一点都是足以在大战略上导致你控制力最终崩溃的危险隐患,正如孙子所说,兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察,不仅对弱势一方如此,强者更应自我警戒。

所以李德哈特总结说:

“”尽管战争是一种违反理性的行为,因为当谈判无法产生满意的解决时,我们才会采取这种武力解决的方士。可是假使我们想要达到目的,则战争的进行势必要受到理智的控制。因为——

1、 尽管战斗是一种物质上的行为,可是其指导却是一种心理上的程序。你的战略越高明,那么你占上风的机会也就越容易,所花的成本也就越少。

2、 反言之,你浪费的力量越多,战局的天平就越向另一侧倾斜,对你不利的机会也变得越多,纵使敌人没有成功抓住这些机会,而你也获得惨胜,可是因为你的力量损耗过大,你也很难于享受和平的利益。

3、 你使用的方法越野蛮,则敌人的仇恨越深,其自然结果就是你所要克服的抵抗会变得越来越强硬。因此即使具有极大的优势,聪明人还是会尽量避免无谓的暴力,以免增强了敌国军民的团结和拥护他们领袖的热忱。(更聪明的人则早就在秘密培植对方国境中的第五纵队了)

4、 这种计算还可以更伸展一步,当你越是希望用征服的手段,来获得一个完全由你自己选择的和平条件的时候,那么在你前路上的障碍物也就会变得越多。

5、 更进一步说,甚至于当你已经达到了你的军事目标之后,你对于失败那方要求的越多,则事后引起的麻烦也就越多。将来一定会使你追悔不已。

(最近一次的例子,让我们看看伊拉克,简直就是这所有5条警训的完全反面)

力量本身是一个魔圈,也许可以视它为一个螺旋,所以对于它的控制,必须要有一种极审慎合理的计算。所以战争的开端固然是违背了理性,但在斗争的各个阶段中,却又恰好证明了战争需要以最高的理性去进行精密的考量。

在战场上,战斗的本能对胜利也许是必要的,不过对于这匹烈马,却一定要把缰绳拉得很紧——而且即便在这里,头脑冷静的人也还是比面红耳赤之徒大占便宜。若一个政治家只具有好斗的本能,而丧失了冷静的头脑,那么他就不配那种身系安危的重任。

所谓和平的真正含义,是指在战后,和平的状况以及本国人民的状况,都要比战前更好。要想获得这种意义的和平,其可能的途径只有两条,一是以真正的闪电战做出速决,(在敌人能够充分动员其国家力量,敌军将领灵活展开其策略头脑之前,就获得决定性的战果,以此为交换获得一个有利的和约)。或者是持久的低烈度战争,使用的力量力求经济化,绝不超过国家资源所能负担的比例之外,(其目标是减低己方的损耗而尽可能地增大敌方的战争成本,使其战争能力逐渐枯竭而感到吃不消,从而最后被迫求和——第二种手段同样可以作为第一种的准备步骤,美军的第二次伊拉克战争在战术层面就是如此轻松,只是他们在大战略和战后安抚的方面错误太多了)。

而如果以上两种手段都不太具有胜利的希望,明智的政治家即绝不会错过谈判和平的机会(同样,所谓意识形态在大国政治领域其实不过是一文不值的狗屁,只要你知道自己该干什么,随时可以开动舆论机器来为你的行动进行解释,反之历史则证明,那些被意识形态绑住自己手脚的蠢材,才会让国家和民众遭受无谓的巨大牺牲)。双方对彼此实力的心照不限和对两败俱伤的恐惧,便是长期和平的基础。

宁愿为了维持和平而冒战争的风险(这是指敌人确实在针对你进行敌意的包围网和攻击准备的时候,为了避免最后形式恶化到不可收拾,从而以武力进行先制干涉,即使如此也要绝对谨慎,切勿轻启战端,能以外交手段解决的就不应去冒战争风险,处处都以武力“先发制”人最后只会把自己卷入战争的漩涡),但万不要为了想获得所谓“胜利”的结果,而在战争中面临国力匮竭的危险。(透支你的资源会大大减少你的回旋余地,于是当敌方情况变化,比如出现强援时,你却已经没有应对措施,两次大战中美国的分量即是这种大秤砣。)

但是要注意,在许多情况下,唯有交战国的政治家能对心理因素(特别是敌方领导人的性格和敌国政治力量的架构)有较深的了解,在做和平试探时才可能获得比较有利的和平。否则因为傲慢和误解,(以及好战势力的压力,甚至是极端势力的暗杀),千载难逢的和平机会很容易就会溜走,冲突还是继续发展,而双方最后依然两败俱伤。假如这两方面注定了还是要生活在同一片苍穹下的话,那么继续这种痛苦的破坏行为就实在毫无意义。尤其近代工业化和现代商业化的国家,彼此相关性如此之高,互相损耗实在为愚行。所以这确实是政治家的重任,切不可在追求胜利的幻影和荣耀的浮光之中,却忽视了战后的发展。特别是你要考虑到,今天的敌人将会成为明天的客户,甚至是盟国的时候,就更要注意不要留下长远的痛苦、羞辱,以及由此孕育的仇恨。

(所以俾斯麦的成就非常值得我们学习,在政治上他不仅能战前就有效孤立敌人,战中即已准备好敌人体面的退路,更值得称道的是他三战三胜之后能够坚持几十年长久的和平守成,维持巧妙的政治均势,使德意志的力量获得非常有效的巩固。)

所谓围城必决,穷寇勿追,当敌人坚守一个坚强据点的时候,给他留一条退路是减弱他抵抗最有效的方法,反之若他别无选择就只有舍命死斗。这点在大战略和政治方面同样有效,一开始你就要为你的敌人准备好梯子,以便他随时可以比较体面地从战争的舞台上下来。

所以最终,只有充分了解战争的人,才能创造持久稳固的和平。愚人说他们从经验中学习,但更有效的方法是在摔跤之前首先充分吸收利用别人的经验教训。尽管人类是那么不善于吸取历史的教训,从而不断一再重复同样的错误。