谈鲍勃·迪伦读后感100字

《谈鲍勃·迪伦》是一本由[美] 格雷尔·马库斯著作,广西师范大学出版社出版的560图书,本书定价:90.00元,页数:2020-10,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《谈鲍勃·迪伦》读后感(一):九评马库斯

1:如果我是Greil Marcus,这书的内容会砍去五分之一或者再多一点点。尽管汉语书名叫精选评论集,但客气点说,部分文章并不出彩。

2:Greil Marcus是个“极端”的写作者,他的长文和短文都是第一流的乐评,但经常在不短不长的文章上翻车。长文到极致,用一本书纵横捭阖,气势如虹,既能泥沙俱下,又能洞察入微;短文,有时候他在几百个单词里锋芒毕露,一针见血。不短不长的文章,Robert Christgau 、Lester bangs都要胜过他。究其根源,我想Greil Marcus的定位是偏学者和作家的书写风格,而后俩则非常熟悉媒体写作的路子。

3:马库斯自己也说了,他不热衷于弄清迪伦歌曲的含义,他热衷弄清自己的反应以及其他人的反应。他要深入到歌曲里去追逐和书写。读者务必记住这一点,不要读完又吐槽没写什么迪伦的干货。

4:马库斯大部分时间都在加州,立场自然偏左。这样他对迪伦歌曲偏宗教方面的解读,部分很难让人赞同,我对一些政治的引入也没多大兴趣,但他凭借着评论家的直觉和丰富的人文储备来洞穿歌曲的能力是非常惊人的。

5:集不同于书,这是汉译的第一本Marcus的集子。里面的文章不少一开始是写给媒体报社杂志的,而不是像写《神秘列车》,《老美国志异》。这里就回到我说的第二点。集子中的长文除了《自画像》(马库斯最出名的评论,其实无趣。更多的年轻人智力的炫耀,当然马库斯那会二十多岁。印象中,后来有采访,马库斯的态度是不后悔做过,但绝对不会再干第二次了。),基本都很精彩,像关于大路的那篇,马库斯回迪伦母校那篇,我学到了不少东西,尤其是后者,方知地理和文化的差异,百闻不如一见。

6:这是马库斯写鲍勃.迪伦纵横四十年的文章集合,我更愿以此为时间线,看一个乐评人如何去长期地与音乐人的作品和演出对话,期间他如何发展自己的书写风格,如何在生命不同阶段去感受新的和旧的作品。马库斯还是很了不起的,这本书我之前粗略翻过英文原版,但是好几年前的事情了。这次读完汉译,心中的马库斯形象更立体了。因为他也写了很多“烂”文,我觉得他更真实了。

7:如果中文世界的音乐书写者里有哪怕50个人认真读过马库斯,我想也不至于我们的乐评也断不会是目前这种水平。学虎不成,起码可以做条猛犬。

8:马库斯是个孤独而有点自恋的人。他是真正的文化精英但又不愿受学院研究规则的束缚。所以他站在学院和媒体之间,成了一个独立的写作个体,他是摇滚乐评人里面最特殊的一个,他以后的地位会比现在更高。另外,即便名声在外,在美国真正读他的人也不会多。他的文字很少烟火味,从年轻到年迈都是如此。他和迪伦,其实都相去我们甚远。看他的文字,听迪伦的音乐有一些年份了,有一阵子我觉得懂了,现在回头看,一个人要说明白另一个人,是无比困难的事情。马库斯写迪伦不例外,我谈马库斯也不例外。

9.读他吧!一开始他会让你头大,再接着让你觉得他离你近,然后又突然把你一下子推开。到最后,你会知道,马库斯教给你的,是学会自己听歌,自己写作,永远不要对自己说谎。“成一家之言”,司马子长写史记的目标,亦是评论者的目标,马库斯也做到了。

彩蛋:本书致谢的最后一句话,是秀恩爱!

《谈鲍勃·迪伦》读后感(二):鲍勃·迪伦不在那儿

关于鲍勃·迪伦的音乐评论,到底是好写还是不好写?

你可以说很难写,迪伦作品中那种惊奇的想象力在流行音乐中是罕见的,而那些神秘又充满思省的歌词,仿佛在告诉你:评论这些作品是艰难的。当然,换一个角度看,你也可以认为很容易写,就像一个没有标准答案的问题,不同人都可以从不同角度得出自己的理解,评论迪伦,具有十足的开放性。

鉴于这样的写作开放性,关于迪伦的著作经年累月地出版,每一年都有几本号称拥有新观点的书呈现在乐迷面前。历年来,各种所谓的“迪伦专家”也是层出不穷,这些“专家”热衷于把那些陈词滥调,以及各种段子重复一遍又一遍,摆出一副很了解迪伦的姿态。然而,至今为止,除了迪伦亲笔撰写的那本自传之外,还没有一本关于迪伦的书能得到公认的权威地位。

原因很简单,因为迪伦本人拒绝沟通,更不屑提供乐评人所谓的权威答案。面对这样的音乐人,乐评人将永远纠结于“乐评该怎么写”的难题,而格雷尔·马库斯,可能是最接近答案的那一位写作者,他的文章,也是迪伦的乐迷无论如何都避不开的。也许,面对迪伦这个“谜”,马库斯那种极具个人风格的写作方式,不受固有乐评模式约束的思路,恰恰是最确当的。

话说,马库斯的乐评写作起步于60年代末70年代初,刚好是以《滚石》杂志为代表的深度摇滚乐写作报道兴起的年头,加上“刚左新闻主义”的助推,写作者史无前例地被推到了叙述的中心。乐评文章也一改60年代中期的那种单薄模式,而向更严肃更全面的模式进发。

马库斯的文字,使乐评超越了音乐范畴的局限,其中有历史成分,也有文化元素,往往没有结论且充满了晦涩的引用,犹如大卫·林奇的电影,像是一个旋螺状的迷宫,尽显神秘色彩。说实话,我个人对马库斯的其他乐评文章并不受用,但对他的迪伦评述,倒是非常着迷且诚服。

常见的情况是,马库斯在撰写音乐感悟的途中,会突然插入历史学家的观点,或一段关于达达主义、表现主义艺术作品的描述。比如那篇关于《荒芜巷》(Desolation Row)的文章中,马库斯用很大的篇幅讲述了比利时画家詹姆斯·恩索尔的《基督进入布鲁塞尔》,不得不承认,看完全篇后,我感觉这样的两者并论实在“太对了”,当然,你也可以将其看做是马库斯胡说八道的又一例证。

基督进入布鲁塞尔老勃鲁盖尔《尼德兰箴言》,画中反映了近百种寓言故事除了《荒芜巷》之外,我们也可以大胆想象,如果把别的迪伦经典作品,比如《重返61号公路》(Highway 61 Revisited)、《莉莉,罗斯玛丽和红心杰克》(Lily, Rosemary And The Jack Of Hearts)视觉化了的话,不都是一副老勃鲁盖尔式的绘画作品吗,众多人物分散于画面中,而在各个角落里,都有意想不到的事件“正在发生”。

和迪伦的某些歌词一样,在马库斯的文章中,不同歌曲中的不同人物以及意向,是可以相互穿插和关联的。如在《被遗忘的时光》(Time Out of Mind)这张专辑的评论中,一首1927年的歌曲中的人物,可以将雪茄递给一首1997年的歌曲中的人物。你也只能感叹,这种意境,还真是相当吻合迪伦的歌词内容。

作为马库斯的写作特色,整本书中这样的发散性联想可谓俯拾皆是,像谈到《不再上拍卖台》这首歌时,他会将古老的民谣作品和68年墨西哥奥运会上那两位在领奖台上高举拳头的黑人运动员相联系,真是服了。而将《被遗忘的时光》这张专辑中的音乐意境,和演员比尔·普尔曼的角色相联系,这种联想力也真是前无古人了。

马库斯的众多迪伦乐评中,虽然以那篇1970年《自画像》(Self Portrait)专辑的评论,以及那句“what is this shit?”最为著名,但我个人认为那些关于1974年巡演的报道,以及《地下室录音》的唱片说明才是其最有代表性的文章。据观察,马库斯很少把关注点放在乐理和技术上(显然,迪伦不是一个对录音技术苛求的人,也不刻意追求音乐风格的突破),他更专注于声音的表现,包括器乐演奏和人声,他频繁地放大歌手对歌词中某些字句的“强调方式”,像“那声长长的叫喊就像旗帜一般徐徐展开”这样的人声描写,则进一步展示了他对音乐的理解。

可以想象,马库斯会反复聆听某一首迪伦的歌曲,关注歌声中的每一个细节,仿佛想要感受到歌者的呼吸一样。通过这种老派的聆听音乐方式,马库斯也算是提醒了年轻一代乐迷,音乐不是生活里的背景声,它们可能是生活本身,也可能是看待世界的某种方式,你必须认真面对,深入思考。歌曲是和我们的历史和过去的经历挂钩的,正如一首2020年发行的歌,有可能和你出生时的一场大地震,或一次群众运动相关,也有可能和几百年前在你现在所在地发生的一场谋杀案有关。

得承认,如果不具备认真聆听的习惯,或对迪伦的作品没有一定的熟谙程度,读马库斯的文章会很难,很多人说马库斯的乐评“有门槛”,我想也就是这个原因吧。阅读的前提即是读者要对他写的音乐非常了解,是熟谙而不是仅仅听个响。像2008年发表的那篇《山姆·麦吉的<铁路布鲁斯>与这个共和国的其他版本》即是典型的马库斯式评论,极其考验读者的知识储备。

自然,个性化写作难免会产生过度解读,以及主观化。这一点,马库斯本人并不否认,并表示在整理这本书时,并没有拿掉那些“错误的观点”。这样,对阅读这本书的读者来说,自然就增加了一些额外的乐趣,可以试着找找这位大作家的败笔在哪里。对我个人来说,就觉得他当年恶评日本武道馆现场录音的文章就略显不妥。那轮世界巡演,是迪伦第一次尝试将自己的经典作品在现场重新编曲,这在迪伦后期的巡演中是很常见的。面对那些被改得面目全非的名作,当年的受众表示错愕是可以理解的,然而,如今再听这张武道馆现场录音,就会觉得效果并不糟糕,这个加入管乐组和女声伴唱的大编制乐队,把It's Alright,Ma (I'm Only Bleeding)演绎出了强大的冲击力,Blowin' In The Wind 中的美妙和声也有另一番风味,雷鬼版的Don't Think Twice,It's All Right和Knockin' On Heaven's Door也都很不错啊。

刚开始听迪伦的时候,我是不曾体会到他作品中的古老属性的,自然也没有相关乐评为我讲述这方面的内容,直到很多年后读过《老美国志异》,那扇古世界的大门才算打开。马库斯说:“迪伦通过那些古老的歌谣,将自己和听者做了区隔,仿佛他没有在唱歌,在听者耳中出现的是古老的歌谣本身……”

那些古老的故事和歌谣,像是过去的人们和黑夜角力的声音。那粗糙的手指扫过琴弦,那刺耳的唱腔,仿佛讲述着一个古老的故事,或是在执行一种仪式,一个人人都知道,却没人能够解开的谜语。

我想,相比大多数歌手挖空心思地想和乐迷融为一体(或尝试打造出某种共同语言),迪伦这样的音乐人确实引人入胜。用那首歌名来说,就是《我不在那儿》(I'm Not There)。鲍勃·迪伦不在那儿。至于那些经典的迪伦作品,它们就像是“所知世界”和“未知世界”的临界点,以荒谬的面貌,“根植于历史,也根植于当下”。再仔细想想的话,荒谬可能是最接近真实的。

《谈鲍勃·迪伦》读后感(三):对本书中文章的一些推荐和建议阅读

格雷尔·马库斯老师的著作,在中国已经出版了五本,本人贡献了其中60%,包括最新出版的这本《谈鲍勃·迪伦——精选评论集1968-2010》。

其实每次去豆瓣之类地方看马库斯作品的相关评论——大量类似“不知道是作者的问题还是译者的问题,这本书我看不懂”——都有点被气到,想冲这些人高声呐喊:“这本书你看不懂,不是作者不行,不是译者不行,更不是鲍勃·迪伦或者‘大门’不行,是你自己不行!”

但是我也不得不承认,马库斯的书是有一定阅读门槛的,需要一定的理解力和知识储备,或许还需要一些耐心。

这本《谈鲍勃·迪伦》是马库斯多年来为迪伦所撰写的,散见于各种报刊杂志的专栏文章的汇总,确实有一些琐碎,个别文章倘若不结合时代背景,的确会令人一头雾水(虽然我已经尽量加注了)。总之从头到尾读下来,确实会有一点吃力。然而假如因为这样就中途放弃,实在是一种损失。

因此在这里列出其中一些我个人比较喜欢的、翻译过程中受到了触动、认为绝对不能错过或者值得一读的文章。当然,有可能的话,还是完整阅读全书比较好。

【墙裂推荐】

我挑了半天一定要看啊……

1. 译序 P1

2. 前言 P1

3. 关于《自画像》的二十五段话 P9

这是马库斯评价迪伦1970年精选集Self Portrait 的名篇,极尽嬉笑怒骂之能事,是任何提到Self Portrait乃至迪伦在70年代的处境都会提到的文章。

4. 那辆列车不会再停在这里 P81

“乐队”最后的华尔兹演唱会现场repo

5. 为我留下最后的华尔兹 P90

斯科塞斯纪录片《最后的华尔兹》评论

6. 惊人的放纵 P109

评论“信仰三部曲”首张Slow Train Coming,是我读过的最好的批评性质的乐评

7. 大路的神话 P153

关于美国摇滚乐中“大路”母题的雄文

8. 现实生活摇滚十大排行榜 P171

“现实生活摇滚十大排行榜”是马库斯多年来先后为各种杂志撰写的专栏的名字,在本书中多次出现,这里是1991年的一篇,评价迪伦的Bootleg Series 1-3

9. 作为历史学家的迪伦 P177

“Blind Willie McTell”这首歌的乐评

10. 一张可被丢弃的地图 P237

专辑Time out of Mind乐评

11. 他有时疯狂地说话,疯狂得就像一首歌

专辑“Love and Theft”乐评

12. 失落的华尔兹 P364

马库斯写“乐队”是最好的

13. 希宾中学之旅 P395

探访迪伦母校,难得的记录,令人感动

14. 《我不在那儿》P411

托德·海因斯迪伦传记片I’m Not There影评,看完你就能看懂这个电影了……吧……

15. 一首糟糕歌曲的故事 P449

关于歌曲“Master of War”的雄文

16. 尾声 P475

【值得一看】

1. 孟加拉 P43

对“摇滚大型慈善演唱会”的批判

2. 沉重的呼吸 P50

迪伦和“乐队”1974年巡演

3. 惊慌的一刻 P62

1974年巡演专辑Before the Flood

4. 一张伤痕累累的专辑 P71

专辑Blood on the Tracks 乐评

5. 来自唱片内页文字 P75

为专辑The Basement Tapes撰写

6. 带着子弹的第一名 P121

痛批“We are the World”,迈克尔·杰克逊歌迷、百事可乐爱好者慎入……

7. 王者归来的时刻又到了 P139

专辑Empire Burlesque乐评

8. 墓地里有什么新东西 P193

专辑World Gone Wrong乐评

9. 三十周年纪念音乐会 P197

10. 所有这无用的美 P216

从埃尔维斯·科斯特洛到迪伦……

11. 提前的讣告 P233

专辑Time out of Mind乐评

12. 荒芜巷在哪里 P273

从“Desolation Row”到比利时表现主义画家James Ensor

13. 特别版:关于5月24日迪伦六十岁生日世界各地的荒诞庆祝!P305

……

14. 第一次降临这个国家的时候 P315

哈里·史密斯和《美国民谣音乐选》,看过《老美国志异》的人一定不会忘记他吧。中间有一段马库斯写到自己主持的关于《民谣音乐选》的研讨会特别逗……

15. 《编年史》P379

关于迪伦自传

16. 《迷途家园》全球首映

关于斯科塞斯的迪伦纪录片No Direction Home

17. 幻象与乔安娜的幻象 P418

18. 《绘制空白》系列 P425

关于迪伦的画

19. 《泄密的标记》P429

【可以看看】

(一些同样精彩,但是可能和迪伦关系稍远的文章)

1. 逾越边缘 P126

书评

2. 二十九年后的《像一块滚石》 P200

电影配乐

3. 多克·博格斯 P203

影响了迪伦的著名布鲁斯/乡村歌手,看过《老美国志异》的人可能对他还记忆犹新

4. 自由的言论与虚假的言论 P211

5. 桌上的残羹冷饭 P252

书评,关于小说中的“迪伦化身”

6. 左边的男人 P269

“乐队”贝斯手Rick Denko

7. 墓碑布鲁斯 P311

琼·贝兹的妹妹咪咪·贝兹的男朋友Richard Farina

8. 洪水铺天盖地 P344

关于“911”

9. 不要唱得太快 P352

关于“911”

10. 这能有多好 P355

关于迪伦的儿子雅各布·迪伦

11. 山姆·麦吉的《铁路布鲁斯》P433

《谈鲍勃·迪伦》读后感(四):当梦已做完时,旅行还未结束

(本文首发于经济观察报·观察家书评2020年9月刊)

(一)

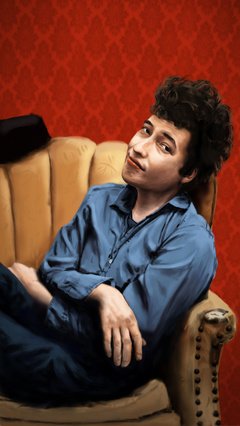

那个年轻的歌手曾经置身世界之巅。在那一刻的他与其说是文化时空上的一个转折点,倒不如说他就是那个转折点本身,仿佛整个文化会依照他的愿望甚至兴趣改变自己的方向——而事实也的确如此。世人围绕在他的身边,只为等待他丢下一个烟蒂,然后悉心寻找其中的重要意义——而他们竟真的能够找到,而且它也的确重要。只需看看和他同时代的英雄们是怎样崇拜他的:伟大的吉他之神吉米·亨德里克斯见了他结结巴巴说不出一句话来;万众痴迷的偶像“披头士”在他面前成了四个拘谨的英国小男孩;目中无人、狂妄无比的米克·贾格尔因为能够提前听到他的专辑而手舞足蹈……荣誉、赞美、疯狂与争议如同风暴般携裹着他,把他放在时代的火焰中炙烤焚烧,又将他托举而起,将他放在王座,为他戴上冠冕。

然而同任何在人生早年登上巅峰且幸运或不幸地未能英年早逝的人一样,持续终生的诅咒随之降临。曾经顺势将他推向高空的时代巨浪开始了足以令人粉身碎骨的下滑;曾经如同火山喷发般的灵感开始以肉眼可见的速度一寸寸枯竭;早年的成功巨大阴影更是始终笼罩在他头上。他,一个如今已是近乎江郎才尽,被后辈视为恐龙的狼狈中年人,依然要在这个吉米·亨德里克斯、詹尼斯·乔普林、吉姆·莫里森于27岁死去;“披头士”无可挽回地解散;伍德斯托克的纯真被阿尔塔蒙特的血迹葬送;伊甸园之梦已经醒来的世界里寻找自己、失败,再一次寻找自己、然后再一次失败。他曾经尝试赞美家庭生活,最终却以(两次)离婚告终;他曾经尝试赞美信仰,最终还是向平庸的事业心投降。他曾经一次又一次令世人也令自己失望,然而始终没有停下跋涉的脚步。

在这条漫长的泥泞道路上,家人和(无论多少个)爱人都无法提供援手;老朋友们相继凋零(也有的被他抛在身后);没有榜样——正如菲茨杰拉德所说,“美国人的人生没有第二幕”——他所做的事几乎没有先例。伴奏乐队和制作人如走马灯般更换,艺术之神从没有为他安排列侬/麦卡特尼,贾格尔/理查兹式的黄金创作搭档;没有一支永远站在他身后的忠诚的伴奏乐队(只有“乐队”曾在一个短暂的时刻有希望做到这一点);没有亦师亦友的长期制作人,在探寻与试错的道路上他只能单打独斗。歌迷?哦,不,甚至在最辉煌的时代,他就已经见识过他们的见风使舵、虚伪和愚蠢——他们可以在一秒钟之前拿他当救世主般顶礼膜拜,也可以在一秒钟后将他与历史上最臭名昭著的叛徒相提并论。虽然拥有无数观众与听众,但他始终都是孤独一人。

然而,在这孤绝遥远的路途中,毕竟有少数同样自由坚韧的灵魂,他们并不过于靠近,只在一定的距离之外,以热切而又严厉的心情始终旁观,并且以文字或其他载体,做了宝贵的记录和见证。

(二)

拜2016年诺贝尔文学奖所赐,这位歌手人生故事的前半段已经为中国读者所熟悉。鲍勃·迪伦原名罗伯特·艾伦·齐默曼,1941年出生于明尼苏达州德卢斯,后来在这个州北部一个名叫希宾的小镇上成长。1960年代初,他来到纽约,在格林尼治村的酒吧演唱,以民谣歌王伍迪·格思里的传人自居;1962年,他发行了首张专辑《鲍勃·迪伦》,虽然主要是翻唱民谣标准曲,但令他一举成名。1963年到1964年,他推出专辑《自由自在的鲍勃·迪伦》和《时代正在改变》,其中《答案在风中飘》、《暴雨将至》、《时代正在改变》等名曲以诗意的语言、纷呈的意向把握住了时代的迷惘与愤怒,令他成为民谣运动中的先知,成为自己时代的声音乃至同代人的良心,在这个充斥堕落与谎言的世界上象征着决心与诚实的力量。

然而1965年,发生了惊人的“新港事件”——那一年7月的新港民谣节上,这位曾经只穿破旧棉布衣服的民谣歌手拿着电吉他,穿着时髦的皮夹克出现在舞台上,身后是一支电声乐队,竭尽全力制造出最刺耳的声音,唱起被民谣歌迷们视为低俗、堕落、幼稚的摇滚乐,观众中暴发出猛烈的嘘声。

从1965年3月到1966年5月,一年多的时间里,迪伦以极大的天赋和惊人的创造力推出了《全数带回家》、《重访61号公路》和《金发叠金发》三张专辑,除了《全数带回家》的后半张专辑,全是由电声乐队伴奏的摇滚歌曲。它们不仅是迪伦从民谣向摇滚的彻底转变,更是现代主义的大爆发,宣告一切规则都已被打破和抛弃,伟大的文化解放正在为各种表达方式打开大门,无怪乎它们被视为20世纪中期的艺术里程碑。而迪伦1965年秋至1966年春的巡演几乎每夜都在狂热、戏剧化与接近斗争和冲突的状态中结束,它们更是将迪伦推上了荣誉与争议的巅峰。

1966年6月,在短暂的巡演间隙,迪伦骑摩托车时在自己位于伍德斯托克附近的住宅不远处出了车祸。然而这对当时深陷狂热旋涡的他来说反而成了一种幸运,令他得以从将人掏空的巡演中抽身,得以戒毒并摆脱贪婪的经纪人,为自己赢得了一段重获新生的时间。1967年12月,他推出了神秘、庄严、充满天启和征兆的《约翰·韦斯利·哈丁》;1969年4月,年仅28岁的他推出了自己的第九张录音室杰作,甜美柔和的《纳什维尔天际线》,被誉为开创了美式乡村乐。二者都备受好评,拥有令人难忘的名曲,被视为他的开辟新路之作。

而这本书的故事,则是从这之后,也就是迪伦人生故事的后半段(更准确地说是大半段)讲起。

(三)

“这是什么鬼?”

1970年7月,《滚石》杂志编辑,25岁的格雷尔·马库斯愤然写道。

1970年6月,杰出的《纳什维尔天际线》一年后,迪伦推出了一张精选集,大部分是翻唱民谣、乡村乐、流行乐老歌,小部分是迪伦现场演唱自己的歌,它显得风格驳杂不一、平庸乏味、缺乏诚意,更糟的是,它还有个自负的名字,《自画像》。作为迪伦歌迷的马库斯被激怒,写下洋洋洒洒的长文《关于<自画像>的二十五段话》,对专辑中的二十四首歌逐一褒贬,更对迪伦的处境嬉笑怒骂,极尽刻薄之能事;一针见血地指出在时代与唱片工业的颓靡之下,迪伦,这个曾经引领人们前往从未追寻过的境界的人,不再拥有雄心和抱负,而这张专辑无非只是一种个人崇拜式的无聊。

“这是什么鬼?”

就这样,近半个世纪的追随与凝望、期待与鞭策,以一句劈头盖脸、毫不留情的斥责开始。

而这句话亦是本书正文部分的开头。

70年代到80年代,整整20年的时间里,迪伦进入了一个漫长纠结的时期。曾经轻而易举的创作如今对他来说无比艰难,时代的脉搏完全不在他的把握之下。他虽然仍然保持着相对较高的产出,虽然偶有杰作以及散见于各张专辑的明珠,但无论从哪个方面来讲都无法与六十年代相提并论,大部分都相当平庸。《自画像》几个月后,他推出了专辑《新清晨》,歌颂简单的家庭生活,被人们称为“复出之作”(而且成了后来许多复出之作中的第一张)。除了一张电影原声辑和一张低劣的精选集外,他到1974年才推出三年来的第一张正式专辑《行星波》,其中开始暗示家庭的不和。1975年,同妻子分道扬镳令他带来了这段时期的杰作,专辑《音轨上的血痕》;1978年1月水平尚可的《欲望》(Desire)之后,紧接着又是同年6月大跌水准的《街道合法》。1979年到1981年,成为基要派基督徒的迪伦推出了以传教为主、备受诟病的“信仰三部曲”《慢车开来》《得救》和《爱的针剂》。1983年的《异教徒》仿佛向世俗回归,但仍显得平庸沮丧。随后的三张专辑更是枯燥乏味,乏善可陈。1989年的《哦,仁慈》是与制作人丹尼尔·拉诺伊斯合作的成果,好容易让人看到一线希望,1990年的《红色天空下》再度显得粗制滥造,不知所云。

灵感遗弃了他,但他还要苦苦挣扎;时代已经不再属于他,他仿佛已被文化遗忘。用他自己的话说,“我就是人们所说的那种过气的人……镜面已经翻过来了,我可以看见自己的未来——一个老演员在自己过去辉煌过的剧院外面翻捡着垃圾桶。”而约翰·列侬的歌词更加简单直白:“我不相信齐默曼……梦已经做完了。”

二十年间,和迪伦一同步入中年的马库斯始终关注着迪伦的每一张专辑、每一次“复出”、每一次巡演。他为《滚石》《克里姆》《城市》等多家媒体撰写的专栏、乐评中都常常出现迪伦的身影。你可以想象每当迪伦推出一张新的专辑,他是怎样第一时间买回来,放进唱机,听过几首之后,脸上露出失望的神情,一边劈头盖脸地指责,“迪伦的语言夸夸其谈,其中充满虚假的承诺,因为它们被处理得太过平庸,”一边又忧心忡忡地问道,“那个曾经把五十个州、四百年与一年四季都放进自己声音的人该有什么样的出路?”对于那些水准以上的专辑,他宽容地予以鼓励,对于质量不佳的专辑,则是丝毫不留情面地迎头痛击。对《新清晨》他不吝赞美,说它是“ ‘披头士’解散后人们可以共享的东西”,全然不顾几个月前还曾将《自画像》骂得狗血淋头;他盛赞《音轨上的血痕》是“经典的美国歌曲创作”;对于《慢车开来》和其他迪伦的宗教专辑,他直斥为“丑陋”;1985年的《帝国滑稽剧》“毫无生命迹象”;而颇受好评的《哦,仁慈》则只不过是“制作人的专辑”而已。当他赞美的时候可以热烈到令人毛骨悚然(“这个男人到底是谁?你不禁要问。他不像一个歌手,倒像是神灵显圣。”);而当他斥责抨击的时候又是那样毒辣精准,令人拍案叫绝(“而迪伦呢——好吧,如果一个试图戏仿迪伦的喜剧演员做得这么露骨,他一定会被大笑的观众哄下台去。”)——人们只能想象作为被评论者的迪伦看到这些话时脸上的神情。

然而——或许马库斯也早已知道——对于迪伦来说,这些“七年的时间做这个,八年的时间做那个”,如同置身沙漠的时光并不是浪费。二十年来的这十几张风格驳杂,水准不一的专辑在反复摸索、试错和起落中艰难前进。它们是一个能量过早喷发的天才通过酝酿与积累,最终重获力量的必经路途;是一个作为幸存者的成年人同变化的时代与自我的漫长对话;是一个坚忍灵魂屡败屡战、不肯屈服、拒绝放弃的深沉证明。从艺术价值而言,它们同他六十年代巅峰时期的作品绝对无法相提并论;但如果把它们放进一个人的一生之中去审视,它们在某种程度上甚至比他那些最好的作品更加富于英雄气概与人性的光辉。

而一位诚实严厉、充满激情、从不间断的批评者,则是这样沉重的创作历练与生命历程所能得到的最好的礼物,以及最大的尊重。

(四)

仿佛厌倦了十字路口的久久徘徊,迪伦终于做了一件许多旅人都会做的事情:他原路返回。

1992年11月,美国总统竞选日当天,并不成功的《红色天空下》后销声匿迹两年的迪伦低调地推出了一张小小的专辑《像我对你一样好》,内容完全是翻唱一些美国布鲁斯标准曲和歌谣,其中大部分是迪伦在1960年代初走进录音室之前便已经在咖啡馆和朋友们家中唱过的那些歌,制作极为粗糙简单。它在商业上并不成功,也不受到重视。

然而马库斯却敏锐地感觉到,在这张小小的专辑里,正是那些古老的歌曲和传承将迪伦释放出来,为他赋予全新的力量,将他带到一片熟悉而又崭新的大陆。他指出,“他演唱这些歌曲时的权威感一如他在1962年翻唱盲歌手柠檬·杰斐逊的《让我的坟墓保持干净》时那样,不过是一种不同的权威感,带上了更多自由……迪伦隐藏在第一人称叙事之中,仿佛在这些故事中生活了两次,你可以听到那些老歌融为一体,成为同一个故事的不同版本。”这张专辑止步《公告牌》排行榜第五十一名,根本没有登上《村声》的全国评论家票选榜单。对此马库斯毫不犹豫地说:“这是他们的损失。”

《像我对你一样好》很快离开了公众的视线,迪伦那个时候的声望也可谓一再跌落。然而,不到一年的时间里,他又推出了第二张未经过多制作,只由吉他和口琴伴奏的传统布鲁斯与民谣合集《世界变得糟糕》。对于这张在排行榜上只位列第七十名(事实上,这是迪伦多年来最差的成绩),在当时几乎被所有人忽视的专辑,马库斯很快指出,“(在《像我对你一样好》中)迪伦已经作为歌手活了过来;现在,作为一个歌手,在唱法的迟疑与省略之中,他又作为哲学家活了过来。”

此后,鲍勃·迪伦再也没有令人失望。

1997年的《被遗忘的时光》是迪伦七年来的第一张原创专辑。它神秘、庄严而又黑暗、破碎,如同围绕篝火,与那些美国古老音乐的幽灵共度的盛大夜晚。它不是对旧日辉煌的怀旧,也不再有迷茫和彷徨,而是深深植根于传统,但又充满抱负与雄心。那个无所不能的迪伦仿佛又回来了!这一次, 专辑还未发行之前就已试听过的马库斯几乎马上就热情洋溢地指出,“他目前的作品可以跻身他的最佳作品之列。”

其后,迪伦2001年的《“爱与偷”》和2006年的《摩登时代》无不保持了极高的水准和令人惊喜的活力,是典型的“美国音乐”,而又充满了迪伦的个性与思省。就好像晚年的迪伦终于发觉如何才能有意识地创作出自己早年在无意中就能创作出的作品。用迪伦自己的话说“《被遗忘的时光》是我努力摆脱困境的回归之作,但《“爱与偷”》已经从困境中走出了,在《摩登时代》里,我哪儿都没在,你在哪儿都找不到我。”如今,在重新登上巅峰,获得包括诺贝尔文学奖在内的能够想象的一切荣誉之后,年近耄耋的迪伦还在不断巡演,不断推出新的专辑和歌曲。旅行还没有结束,人们仍然有理由对他怀有期待。正如马库斯所说,“那个很多人已经准备埋葬的男人已不再是流行乐方程式中的一个因子,却仍然在与时间作战。”

(五)

我曾经翻译过马库斯的另一本书《老美国志异》,全书只讲了迪伦的一张专辑《地下室录音》。那是迪伦在1966年车祸受伤后的蛰伏期间,同“乐队”的朋友们即兴合作的一份奇异的作品。在马库斯的笔下,这张专辑营造的世界仿佛幻化为一座名叫“杀魔山”的美国小镇。一切表面上风平浪静,连天气都是永远晴朗无云。但动荡不安的气氛仿佛一触即发,在广场和监狱,在每户人家的院子里隐约可见。你看到迪伦和他的朋友们戴着面具出现在街头,在人群中闪现,多克·博格斯、弗兰克·哈奇森等影响过迪伦的音乐人物也纷纷前来拜访……这座小镇如同一个晦涩的寓言,蕴含着迪伦的全部过去、现在与未来,你每一次走进去,似乎都会有新的发现。

而本书则是一部主要由多年专栏文章组成的文集。在这近半个世纪里,迪伦和他的创作已经深刻影响并融入了美国文化,他的歌词被从学者到政客的各种人引用;他的歌曲和唱片进入影视作品,成为背景音乐或充满象征意义的道具;而他本人的经历也成为传记、小说、纪录片和电影的素材。在这个过程中,马库斯以他对美国传统音乐、现代文学、电影等各种流行文化的深厚知识,以及天马行空的联想能力和充满说服力的文笔,将迪伦的每一首歌都化为一座关于可能性的小小论坛,各种声音都可以登场高声发表意见,彼此应答,最终形成激烈的对谈。它可能是万人体育场的巨大舞台、大学阶梯教室里的讲坛、也可能是某人客厅里最舒适的位置,抑或只是街角或公园里一个供人站上去的小木箱子。

正如鲍勃·迪伦将灰姑娘和奥菲利亚、爱因斯坦和卡萨诺瓦、庞德和艾略特都请到他的荒芜小巷,让那里成为一个任何事都有可能发生的地方,马库斯也为他的论坛请来各种时空的嘉宾畅所欲言。开国元勋托马斯·潘恩从他的大理石基座上走下来,说:“一座雕像,不是一笔市政基金支出的成果,而是传达一种形象的途径。”山姆·麦吉、查理·帕顿、戴夫·马肯叔叔、盲歌手威利·麦克泰尔这些真实的民谣与布鲁斯歌手同约翰·亨利、“猛汉老李”、“铁路比尔”这些歌谣和传奇中的虚构人物戴着对方的面具轮流登场,喋喋不休地谈起“死去的狗、死去的孩子、死去的爱人、死去的凶手、死去的英雄,以及活着是多么好。”迪伦自己歌中的人,男人和女人,当然也免不了现身说法,有时显得如同一位小镇哲人那般高深莫测,有时又像机场的推销员那般愚不可及。马库斯心爱的“乐队”经常在辩论间隙献唱一曲,你听到列文·赫尔姆低声唱出,“玉米在田里……当风吹过水面时,听见水稻的声音”。你看到查克·贝里、布鲁斯·斯普林斯汀、埃尔维斯·科斯特洛……乃至迪伦的儿子雅各布·迪伦,他们用歌声向迪伦遥遥致意。甚至你看到林登·约翰逊、尼克松、福特、卡特、里根、老布什、克林顿乃至小布什相继走上六十一号公路旁边的看台,他们推让一番,最后还是由比尔·克林顿代表所有人忸怩地说出那句迪伦的著名歌词:“即便是美利坚合众国的总统,有时候也不得不裸身站立。”

这样密集甚至是凌乱的对话可能会令人晕眩,这些发言者乃至马库斯本人的总结陈词可能令你怀疑、不屑甚至是愤怒。更有甚者,读完这本书,你可能会觉得鲍勃·迪伦的形象和作品在你心目中变得混乱模糊。那些你曾经熟悉的歌曲,你好像突然不再确定它们说的究竟是什么。当你合上这本书时,可能会感到更加困惑——这或许不是一本会令你更了解迪伦,或者说可以令你假装更了解迪伦的书,它只会为你增添一点有关这个歌手以及他所代表的东西的思考。或许这正是作者所要达到的目的。因为毕竟,正如马库斯最常说的,迪伦的音乐与其说是关乎事实,不如说是关乎可能性。而最伟大的艺术在世界上所追寻的永远只是问题,而不是问题的答案。