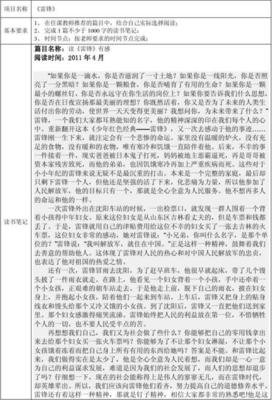

建造我们的家经典读后感有感

《建造我们的家》是一本由[美] 乔纳森·本恩著作,天略童书馆 | 北京联合出版公司出版的精装图书,本书定价:59.00元,页数:48,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《建造我们的家》读后感(一):【共振书评周】家就是你用心去爱的地方

文/舒念

家是什么?

对每个人而言,家最初的定义大概都是相近的,家是我们记忆开始的地方,那里有我们的亲人,也是我们最信任的人,家是我们每天休息的地方,回到家里,就是回到了自己的地盘,一天所有的开心与沮丧都存放在这里,成为我们的关于家的回忆。

随时时代的变化,如今的家也许和曾经不大一样,过去我们大多都在一个区域里长大,看见的不过是周围的一亩三分地,而现在的孩子从很小的时候就开始接触这个世界,他们走更多的路,看到更多的事物,也了解更多的信息,家是什么?这个命题对于他们而言产生了许多不一样的感受,可即使这个世界再怎么变化,孩子们都应该记得这一点,家就是你用心去爱的地方。

关于如何用心去爱,乔纳森的绘本《建造我们的家》用非常具象的故事表达了这种源于心灵的感受。故事的开始就是一家四口来到一个远离马路的荒草中心,他们决定在这里建造自己的家,是有水有电有混凝土的家,即便刚刚搬过来的他们只能生活在路边的房车里,但这就是家的起步,家里所需要的元素一件都不少,都藏在这本书里。

爸爸拿着工具箱,弟弟坐在爸爸怀中抱着榔头,妈妈看图纸,姐姐帮妈妈拿好图纸,还有一个名叫威利斯的卡车,威利斯带上其余所有的东西,就是这样一个小队,就开始了义无反顾的创造生活的旅程。从没有水电的荒地中开拓出新的生活,这样的决心和毅力也许只能是源于对家人的信任了吧。

周一到周五,爸爸要去城里工作,妈妈带着姐姐和弟弟,策划一个新家的开始,他们周末在工作,晚上在工作,大人孩子都在工作,所有的业余时间都毫不犹豫地献给了新家,这是最为实际的生活了,但却带来了一种超越理想的坚持,和故事不同的是,实际上这座房子花费了一家人五年的时间才建成,他们甚至又有了两个妹妹,建造我们的家,是名副其实地和家一起成长,这个家不是我们印象中钢筋混凝土的房子,不是从出生开始就没有变化过的房间,更不是舍不得添置大件家具的出租房,这个家是每个人一起动手完成的,草木砂石,每一处完美与不完美,都是每一位家庭成员动手完成的。

当然,作为一本儿童绘本,《建造我们的家》在简单的故事之外,作者乔纳森也用温暖的色调展示了这个故事的魅力,每个人物都具有自己的特色,房屋的线条细腻笔直,几个大场景的跨页插图中,每个人都在自己的角落里展示出了不同的个性,采野花的小女孩,喂猫的老奶奶,和两个大人一起干力气活儿的小男孩,还有几个你追我赶的小朋友,这无形中也展示了家的定义,每个人都能在这里找到自己的位置,家充满了爱与包容,每个人都在这里找到自己心中需要的乐土。

《建造我们的家》读后感(二):【共振书评周】吾心安处即吾家

陪着孩子饭后溜达的时候,总会看到那栋荒芜在路边的房子,孩子好奇的问我,为什么房子这么破旧?我反问他哪里破旧啊? 他指着斑驳的外墙,暗淡的门头,掉落一地的树叶疑惑的看着我。我拉着他透过窗棂向屋内看去,损毁的家具杂物堆了一地,就是没有人。 他牵着我的手快步离开:快走,这是一间“鬼屋”。我由着他拉我离开。回到家中,陪他一起阅读这本《建造我们的家》。

拥有纽约视觉艺术学院硕士学位的作者以他姐姐的视角来讲述父母独自建造房屋的真实经历。通过时间的流转,空间的转换以及色彩过渡的将父母在整个建造过程中的开拓精神和独立意识描绘的淋漓尽致,同时也赋予了家独特的意义:对彼此的守望,对未来的期待以及对爱的坚持。 【从无到有】

广角镜头下的土地上草木葳蕤,动物嬉戏,虽然没有人烟,但一派祥和。浅褐色和偏灰色的水彩晕染下,远处的农舍依稀可见,而山谷旁边蜿蜒而过的水流预兆荒芜的土壤下潜藏着孕育繁茂生机的能量。

同样一片山谷因为有人显得格外不同。修葺一新的房子矗立其间,环绕橡树搭建的瞭望台,树下的狗舍,忙碌的翻土机以及孩子们雀跃的身影,都预示着生机勃勃的气息。而在色彩的选择上,作者用了灰绿色和深咖的渲染让画面显得鲜活灵动和谐。 前后环衬的彼此印照让山谷里的变化仿佛只在朝夕之间。只是翻了个页,天地就变的不同了,从有到无,从无到有,后环衬为一个阶段画上了句号,同时这又是一个新的起点。因为远处小马驹的降生是生命的延续,也是故事的延续。 【营】

故事就此开始。一反后环衬偏暗的色调,黄紫对比色调在画面上大块的呈现让奠定了故事轻快的基调。 对于未来的规划就在这片黄色的土地上,似乎意外的打扰了土地上的原住民们,都匆忙的跑出来和我们打招呼,好奇的打量着我们。 这是全家总动员,即便是最小的弟弟也帮父亲一起拿工具,别说是我了。我们仔细的研究图纸。 妈妈说“一座好的房子需要好的图纸”。

纸上有家的所有规划。正面图,侧面图,透视图,俯视图。所有的细节都在图纸上一览无余。毕竟这是家,与生活息息相关。但总是有些远。

因为还缺少搭建它们的原材料呀。四格的画面分别呈现不同的环节,不同的季节。唯一不变的是画面里的暖意,无论是夜晚房车里透出的黄色灯光还是好动的孩子们都让“营”的过程如此充满动感和趣味性。 【造】

“造”从这第一锤开始。地基的四个角的确定让家离落成距离更近了一步。而迎着北极星是为了定位房子的朝向。值得一提的是考虑到读者在阅读的画面连贯性,这一页沿用了上一页相同的背景,唯一不同是增加了左下角的主人公和时间的变迁。对于孩子来说,这是多好的“找茬机会啊!”孩子第一眼就看到飘扬在空中的雪花。以及闪烁在天空的北极星。

万丈高楼平地起说的就是地基的重要性。而打地基的方式用的是类似中国的版筑,只是古代我们投入其中需要夯实的是土,而现代用了易干牢固耐用的水泥,当然夯实还是需要的。对于孩子来说这些是多有趣的步骤啊。譬如在沙滩上垒城堡就可以用这样的方式。当然在草长莺飞的日子里动土更便捷呀。

在众人的齐心合力下,房屋的框架基本搭建而成,家终于有了一个雏形。在中国在搭建完之前还会有个正式的仪式,上梁,这预示着房屋牢固,家宅平安。这一步似乎离彻底完工又更近了一些,虽然时间刷刷过去了很久,但期待是一场美丽的相遇。

画面终于有了变化,随着季节的交替,孩子们慢慢长高,猫咪诞下了孩子,而房子也被更多的“血肉”若填充,这个家也即将迎接新的成员。这样的变化,给了未来更多的惊喜。

故事就到这里了。暖暖的画面温馨而动人。从无到有,从营到造,从房子到家。这一切将欢笑,汗水,辛劳,开拓,生机,守望灌注在地基里,浓缩成一张张相片,记录生活的琐碎细节。最重要的是居住在里面的人,他们构成了这个家,因他们家才有足够的温度,因他们家才不仅仅是屋子,因他们家有了灵魂。在时光里一代代绵延生长。

孩子,记得回家。哪里永远有一盏灯为你点亮。不要让家成为空屋子。

《建造我们的家》读后感(三):搭建房屋,搭建爱与幸福

几天前一岁半的由由看到了工地上隆隆作响的挖掘机,回来激动到睡不着,翻来翻去干脆坐了起来,嘴里念叨着“挖机,挖机,呜......”。

想想也难怪挖掘机这样的大型机械会给他留下这么大的触动,生活在钢筋混凝土铸造的高楼大厦之中,不仅接触搭建房子的机会少之又少,建筑工地、施工材料,也都是小朋友玩乐的“禁区”。

记得我小时候,还会有邻居家要在后院盖房子,我们跑去围观帮忙的美好记忆。可惜下一代人的童年,势必与“建造房子”这样的大事再难联系。

对于面对装修都会凌乱无措的现代人来说,造房子是多么伟大的一项工程呀!从前期的选址设计,到动土开工,夯实地基、搭建结构、装门安窗、完善细节,每一项都是令人着迷向往的开拓精神呀。

而这本由乔纳森·本恩根据小时候和父母一起住在一辆小房车里,花费了五年的时间,利用零碎的业余时间建造新房子的真实经历而创作的绘本《建造我们的家》,不仅完美弥补了由总无法亲自见证盖房子这样伟大工程的遗憾,还赋予了“家”新的意义。

故事一开始,一家四口人开着一辆叫威利斯的卡车来到一片偏僻的杂草荒地,爸爸妈妈从一个农场主手里买下了这块地,打算在这里建造一座自己的新房子。

关于困难

在房子建造好之前,杂草地旁停着的小小房车就是我们一家人住的地方。

爸爸周一到周五还要去城里工作,只有周末才能有整块的时间带上我们一起去买材料。

这项大工程从秋天到冬天,再到第二年冬天。后来妈妈还怀孕了,等到搬家的时候,小宝宝都已经诞生了。

一家四口挤在房车里生活一年多、工作之余建造房屋、照顾两个小孩子、怀孕、生宝宝、搬家,这些事情别说是一起出现,就是随便来上一两样,想必都会让人头疼不已了。

但是他们一家人却始终团结在一起,面对一切生活的琐碎和困难甘之如饴。在他们的脸上看不到现代社会常见的焦虑不安。故事里建造房子只用了一年半,但实际作者的父母花了整整五年的时间。在这五年里,他的父母还陆续有了三个孩子。

这需要怎样的强大的安全感和彼此信任才能办得到呐。在现在这个快节奏的社会中,人们太容易被困难击倒,被琐碎的生活压垮。或许每个人都该有些宏大的目标,全家人一起努力进发,用积极乐观的心态去面对路途中的一切困难,家人间的相互支持与信任,永远是最坚实的后盾。

关于成长

当我还是那么小的一个小姑娘,弟弟还被爸爸抱在怀里的时候,我们就开始帮着爸爸妈妈一起分担建造房屋的重任了。我帮妈妈拿图纸,弟弟抱着爸爸的工具。我们会帮着收集石头,往搅拌机里装东西,一铲水泥、三铲沙子、五铲碎石,直到它们变得像汤一样。弟弟还会帮着爸爸检查木板,我帮着妈妈给爸爸要锯的木材做标记。

虽然我们只能做些小事,更多的是在工地上自由自在地玩耍。但是我们不仅能当爸爸妈妈的建筑小帮手,还学会照顾新生的猫咪宝宝,照顾怀孕的妈妈。

房子建造的过程中,姐弟俩也成长了起来,学会互相帮助,学会相互分担,累了就自己抱着枕头睡觉,停工的时候便自己推着雪板出去玩。他们身上那种难能可贵的独立精神闪闪发光。

身为父母我们也是第一次,很多时候因为怕小朋友受伤或是帮倒忙,并不会让他们过多地参与进家庭事务。但是故事里的姐弟在经历了建造自己的家这样的大工程之后,他们会成长成更加乐观、独立,坦然面对一切生活琐碎与困难的人。

故事里还有许多珍贵动人的情景,亲戚朋友们来一起帮忙,太阳下山后大家围坐在篝火旁一起聊天;寒冷的冬天一家人在屋子里生起炉火,妈妈抱着弟弟看图纸,姐姐和猫咪睡在妈妈脚边......这些温馨场景,真的会让人心中充满美好。

建造我们的新房子,也是搭建爱、成长与陪伴的过程。

《建造我们的家》读后感(四):建造我们的家书评--带你一起细细品读绘本

建造我们的家书评--一起细细品读绘本

这本绘本的故事其实特别简单,讲的是一个小女孩和她的家人搬离城市的家,来到乡下,用双手建造新房子的故事。

其实我们读书都习惯了,总会下意识地追问:这本书到底讲了什么道理?但其实很多时候,阅读本来就没有什么道理可言。很多人执着于在阅读中得到什么东西,却因此丧失了感受阅读过程的能力,殊不知阅读本身就是最好的礼物。就像鲍勃 · 迪伦说的:“有些人能感受雨,而其他人只是被淋湿。”

读好的绘本也是如此,建造我们的家一书没有多么复杂的情节,也没有什么高潮迭起、深刻寓意,有的只是一些平凡而琐碎的生活细节。可正是这么一本简单的绘本,却有着异常温暖明媚、让人忍不住一读再读的力量。

(一)细节最吸引我一再翻阅,一读再读的,是那只调皮的、时隐时现地小花猫。

这是我们最初的相遇,右下角试探着靠近的小猫和大包小包驾车而来的的我们。

于是,在每一副画的小角落里,都有我们和小猫玩耍的身影

小猫探头探脑地出现在每一幅画里。

夜幕里,猫猫也有了我们留给他地专属餐具和晚餐,

无需更多言语,

小猫也成了这个家的一份子,共同陪伴着建造我们的家。

至于这只最为调皮猫猫,是从什么时候开始不知不觉变得安静,变得爱睡觉?

是怎么神不知鬼不觉地怀孕的?又是怎么会生出小男孩抱着地这只小灰猫呢?

乔纳森虽然什么都没有说,但都悄咪咪地以画画的方式告诉我们了。

不知道你有没有发现角落里这只透露着“滑稽”的小灰猫的身影?

不知道你有没有注意到搬家过程中看似平凡地不平凡的角落呢?

原来,小猫们也在角落里好好生活这,共同建造着他们的家。

绘本里还有很多细节,比如搬完家后,我们在新家的第一个晚上坐着的沙发对应着前面搬家派对的绿色沙发。

画框里的小鸟好像可以在前几页找到足迹。

搬家派对里老奶奶把弄着的花也摆在了窗台上。

细心翻阅,你会惊叹于小小绘本竟隐藏着这么多小心思,

而这些,没用心看还真发现不了。

作者的配文里没有一句话提到他们,也无需提及,

他们就一直涓涓柔柔地穿梭在画里图间,等着读者一次又一次翻阅后的发现。

这就是绘本常读常鲜的原因。

每一幅画都是一个世界,每一个世界,都有着挖掘不尽的故事,

而故事的讲述着和编导者,正是我们读者自己。

或许正巧此刻我们的眼神无意落在了某个未曾关注的,被忽视的角落,

新的故事就又开始了。

这是一种很奇妙的感觉,我们在体验中肆意畅想,在想象中进行读者的在创作,薄薄几页的绘本也就越读,越厚。我们所建造的属于自己的绘本世界,也就越读越生动肥沃。

这就是绘本独有的力量,

让读者与绘本有着魂牵梦绕的羁绊和挂念,在合上书本的那一刻依旧回味无穷。

或许这就是小孩那么沉迷于同一个故事一读再读的原因吧,故事里,有着他们建造的,专属世界。

于小孩,于大人,都是如此。

我们每个人都有扩写绘本的能力。

待到房子落成,妈妈肚子里的宝贝出生,小猫们也顺利诞生。妈妈抱着小朋友,小朋友抱着猫猫,至此,我们的家算是真正建成了吧,处处洋溢着希望与新生,不仅是一座建筑,更是爱与生命。

正如小说散文等文本类需要我们去揣摩字字句句的深意,

绘本也需要我们点点滴滴去感受。

那些独具匠心的小猫、家具等,在整幅图画里不过是几厘米小的细节。

但正是这些微乎其微的细节,构成了建造我们的家这本绘本的血肉,也足见作者的用心。建造我们的家这本书是非常耐读,也非常值得我们细读的。

这让我想起朱光潜的那句:“慢慢走,欣赏啊”

正无比契合此书的越读体验。

好好读一读这本书吧,或者说闲暇请去这个世界好好探探,

无论小孩或是成人,

相信它都能给你带来无比惊喜的阅读体验。

(二)作为“工具书”的绘本与儿童而言,这本绘本还可以游刃有余地作为一本“百宝齐全”的工具书。

从绘本图文共奏的形式讲,绘本意义的生成是远比纯文本多元、复杂得多的。

多元地学科领域借简单的一幅画得以巧妙地融合。

最明了的当然是审美艺术方面。

建造我们的家这本绘本提供的视野够宽广,

加上精致细腻的绘画和三原色,

完美满足了儿童的视觉刺激需要和审美激发。

那些调皮穿梭其间的小动物们,

也十分巧妙地抓住并调动着儿童地注意力和观察力。

不仅如此,就像绘本前言说的:

“那些喜欢工具、卡车和盖楼的孩子,会从书里了解到建房子的详细步骤和各种趣事。”

相较于抽象的口头描述和给孩子直接看工具建筑的书籍,

绘本建造我们的家可以说提供了一个恰到好处的媒介,

利用视觉消解了儿童文字解读的障碍,

让孩子在有趣明了的一幅幅画里轻松地学习到这些抽象地过程。

同时再辅之以书中爸爸之口

“合适的工作需要合适的工具;一座好房子需要好的图纸;结实的框架需要结实的木材”这些朗朗上口又简易的步骤引导,

让孩子在接触不熟悉的事物的过程中有意识地借助图画来理解她不认识的文字内容。

还有爸爸参照北极星确定地基的四个角、房屋四面墙的朝向:“一面墙朝北抵挡寒风,一面墙朝东迎接清晨,一面墙朝南沐浴阳光,一面墙朝西观赏夕阳。”

这些在绘本里俯拾皆是的文本教育,

都实打实地提高了绘本的知识内蕴。

建造我们的家这一主题独特的建筑绘本

对小朋友的理解力提高和知识普及都是非常全面的,

独特的建筑主题也定会成为孩子书柜的独特一隅。

(三)润物细无声的教育当然,乔纳森对家精神层面的构建也是很用心的。

春夏秋冬,我们都在努力工作建造着我们的家:

”我们周末也工作、我们晚上也工作、当爸爸去上班,我们继续工作”

看起来我们一直在忙碌于“建造”,

但实际上,正是这些日日夜夜的工作,

在孩子们心灵建造了平日学不到的生活认知:

“我”懂得合作,懂得通过互帮互助做到一个人达不成的事情;

懂得在别人辛苦时去搭一把手;

懂得和妈妈“多量一次确保准确”的细心;

懂得和弟弟“一铲水泥、三铲沙子、五铲碎石”的配合;

更懂得怀孕的妈妈的辛苦,

懂得照顾、关心妈妈

更懂得这一切辛苦都是值得的,有付出就有收获。

日复一日的工作后迎来的是搬家派对和一家人在暖炉下的依偎。

这些都是平日体悟不到的,绘本以润物细无声的方式,教会着小孩何为合作、何为家。

就像号角书杂志评论说的:“这不仅是一座房子,更是一个温暖的家。

感谢阅读 多多指教