看过1952年的教育海报,才发觉现在的教育,离谱的不止几张插图…

01

这两天,发生了一件让无数家长愤怒和不安的事情:

兔女郎、纹身、表情诡异;裸露下体、性暗示、国旗画错……

这已经不是审美问题,这是价值导向出了大错。

要知道这些都是给小学生使用的教材。

他们可能字都认不全,但是一定对图片印象深刻。

就像画家史国良先生说的那样:

“一个好的插图,尤其是对孩子来说,是人生社会的第一口奶,教育从娃娃抓起,美育也要从娃娃抓起,这是中国文化传承的百年大计。”

细思极恐的是,人教版的那套数学教材从2012年审定到现在已经有10年。

至于负责插图的所谓“北京吴勇设计工作室”,更是“查无此人”。

甚至有业内人士表示:“有些童书插画压根就没有经过完整的审校。”

这是孩子们的不幸,更是现在教育的失败。

02

为什么这么说?和大家看一组1952年出版的教育海报。

那时我们没有那么好的物质条件,但是那些图片传递的价值观,着实让我们现在的教育汗颜。

第一幅:情的发育——父母之爱

充满爱的教育带来幸运;缺乏爱的教育只能导致不幸。

老话说:“没有规矩,不成方圆。”

宠爱不溺爱,宽容不纵容。

慈严相济,孩子才能自律自爱;

有理有度,孩子才能明辨是非。

第二幅:同情和爱护

学前教育学家研究得出,孩子在3岁左右的时候具备了同理心,也就是我们常说的“共情能力”。

培养孩子的同情心是顺应儿童身心发展的行为。

年幼的时候,家长要给予孩子尽可能多的陪伴和呵护,让他们感受到爱和温暖。

等他们慢慢长大,就鼓励他们去帮助他人,爱护弱小。

这样,他们就能在未来更好地步入社会,更好地和他人相处。

第三幅:发展想象力

教育家苏霍姆林斯基说:

“求知欲、想象力是人的永恒的、不可改变的特性。孩子提出的问题越多,那么他在童年早期认识周围的东西也就愈多,在学校中越聪明,眼睛愈明,记忆力愈敏锐……”

父母需要明白的是:凡事有想象力,比凡事不出错重要。

最健康的教育是,是让孩子多阅读,多思考,让“奇思妙想”成为最好的老师。

第四幅:勇敢与惧怕

教育学提出过一个概念:20码距离。

“20码”是个象征——家长要注重从小培养孩子的独立性,不可处处围着孩子转,凡事留给他自己成长的空间。

孩子最需要的,是努力向上的力量。

在父母的怀抱里寻求安全感,不如在困境中勇往直前。

第五幅:嫉妒与公平

从小我们都被教育学习孔融让梨,但是并不是每个孩子都是孔融。

多孩家庭的纷争,并非源自兄弟姐妹的分爱,而是因为父母的不公正。

让孩子们知道自己都是家庭中的重要一员,都拥有父母无私的爱,才能将成长道路上的小小矛盾,升华成为手足情深。

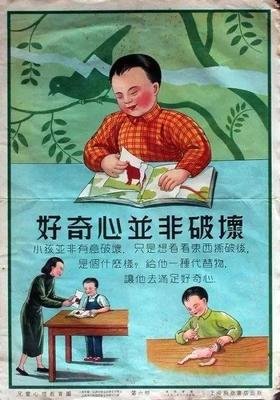

第六幅:好奇心并非破坏

对于孩子的“拆家”行为,很多家长深恶痛绝。

这时候一定要区分清楚,孩子是淘气,还是对这个世界充满好奇。

著名天文学家、科普作者卡尔•萨根曾说:

“每个孩子生来就是科学家,是我们让他们放弃了这个天性。只有少数人带着对科学完好无损的热情和好奇心挺过了成人的考验。”

第七幅:关于生的问题

从这张性教育图上,我们看不到一点“少儿不宜”。

1952年的教育工作者,比现在的有些从业者显然更有智慧,也更有远见。

性教育,并不是什么洪水猛兽。

性教育的本质,是一种关爱教育。

让孩子提前明白,能够避免他们在懵懂无知中受到伤害。

第八幅:关于死的问题

《儿童生死教育之理念与实施》中说:

“儿童在4岁左右就会产生死亡的概念。如果无法得到父母或老师的正确引导,容易对死亡产生错误认知,进而产生负面情绪,影响一生。”

万事万物都有终结,无论你说不说,孩子总能接触到死亡。

与其讳莫如深,让孩子误解,产生错误甚至扭曲的生死观,不如开诚布公。

只有让孩子正确地认识死,才能更好地明白生。

03

这套1952年出版的教育海报,如果只论绘图形象,可能不见得所有人都喜欢。

但是你要问它们美不美?

我想说这样的绘图才是最美的绘图。

比起美术设计,好的三观,会让孩子受益终生。

所以,对比那些“毒插图”,我有3句话不吐不快。

第一,给孩子怎样的“暗示”,就会塑造出怎样的孩子。

请听一个小学生的在线吐槽:

“妈妈,我之前已经跟你说了,这些图片好丑,你让数学老师换一本数学书好不好。”

起初家长还没太当一回事,可是小女孩接下来的一句话,却让我们心头一紧:

“我一看这个图片就做噩梦,所以我最少翻开数学书。”

“我很少带数学书回家。”

你以为只是几张无所谓的插图,日积月累,却可能会成为了孩子的心理阴影,在潜移默化中消减了孩子的学习热情。

第二,大人的世界全是屁股。

看过一个故事,叫《大人的世界全是屁股》:

从孩子的角度望出去,会发现这个世界,来来回回都是大人的屁股,而看不见大人们的脸。

什么意思?

也就是说,有些“大人”,总是高高在上,压根就没有蹲下来听孩子说话。

就连一个5岁小孩,都能看出来那些插图“像傻子”。

别告诉我一群编写教材、审核教材、使用教材的大人觉得那是艺术。

第三,父母,是教育的最后一道防线。

人教版小学数学教材风波发生后,有一个细节值得我们深思。

《红星新闻》的采访中,一位家长告诉记者,他是在事后仔细翻阅了女儿的教材,才看到诸多问题。

试问一下,这些年,有多少父母能像70年前那套教育海报中说的那样,真正参与到孩子的成长之中呢?

耳朵和身边的家长朋友聊过,对于人教版插画事件他们相当后怕。

有的还为自己的后知后觉自责不已。

孩子是一张白纸,父母必须帮助孩子守好教育的最后一道防线。

04

1949年,新中国成立,我们听到过这样一个声音:

“教科书对国计民生影响特别巨大,要由国家来办。”

“宁可把别的摊子缩小点,必须抽调大批干部编写教材。”

这是教育的初心,也是我们的信仰。

昨晚,我们终于等来了一则通告:

人教社就插图事件向公众道歉,并且作出了整改说明。

孩子们新学期,终于可以换新书了。

不过书可以换,教育能不能知错就改才是关键。

希望我们都能牢记这个教训,更希望我们都能回归教育的本质。

就像《中国新闻周刊》所言:

“教材是干什么的?立德树人、培根铸魂、启智增慧,这里没有一个词是轻飘飘的。”

千万不要等到出了问题了,才去匆匆忙忙地打补丁。

如果路错了,那就停下脚步,回头看看我们曾经走来的那条阳光大道。