《李清照集笺注》读后感100字

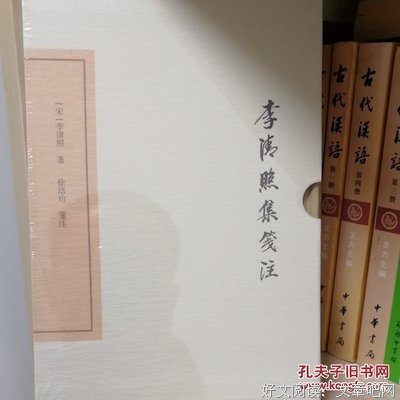

《李清照集笺注》是一本由(宋)李清照著 ; 徐培均笺注著作,上海古籍出版社出版的精装图书,本书定价:35.00元,页数:556,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《李清照集笺注》精选点评:

●李清照的诗文出乎意料地好。可惜她的集子散佚了。

●最喜欢的女词人。

●考据精严,注疏翔实,诗词文汇为一本,历代评述及年谱俱在。明代人对易安的想象,对词论里某些言辞的辩驳与维护,对她改嫁及离婚前后事情的强作解人,真是可爱的可笑,宋人高致,又怎是道学先生们能真正理解的。

●要籍補錄。倩影香魂。

●"薄雾浓云愁永昼 瑞脑消金兽 佳节又重阳 玉枕纱厨 半夜凉初透 东篱把酒黄昏后 有暗香盈袖 莫道不销魂 帘卷西风 人比黄花瘦" 这种词不用死记 能背是因为爱极

●纵使长情惊落梧桐,伤心枕上三更雨。伊何须浅碧轻红色,自是拥中庭芭蕉浅淡,叶叶心心,舒展余清。伊人莫许杯深琥珀浓,寂寞深闺愁深几许,教我甚情怀。

●明代陈宏绪的《寒夜录》评此李清照诗:“奇气横溢,尝鼎一脔,已知为驼峰、麟脯矣。”

●生怕离怀别苦。多少事。欲说还休。。新来瘦。非干病酒。不是悲秋。。

●笺注很详细,有点像读《十三经》的感觉,往往是一首词,笺注好几页,哈哈。第一次把李清照的词全读完了,感觉很好,很舒心!还有就是《词论》,也很精彩,虽然我并不同意李易安的观点。推荐!

●存詞不多,每首都是經典。

《李清照集笺注》读后感(一):不适合一般的读者

也许我个人文化水平低,这种过于全面,复杂,系统的集评本让人看了实在头昏,更别提欣赏了。反而不如其他小巧但厚重的版本效果好。比如齐鲁书社的《李清照词鉴赏》就很不错,词作与赏析相互映照,美不胜收。读起来惬意轻松,同样能领略到李清照词作的真意所在。

《李清照集笺注》读后感(二):《李清照集箋注》

予酷愛易安詞逾二十年,目前謹藏諸集之中,竊以為王仲聞《李清照集校註》博引詳瞻,冠絕學林,難乎踰越;未料徐培均《李清照集箋注》,訪得東瀛孤本,考據精嚴,注疏翔實,與王本亦一時瑜亮也。近日有幸購得黃墨谷《重輯李清照集》一冊,此乃施議對《李清照全閱讀》之所據,亦為易安名本。俟後與王、徐兩本精研參讀,唯冀深於易安遺稿,偶發前人之未得,告慰芳魂妙筆遺澤不致湮沒,其樂亦無窮也。

《李清照集笺注》读后感(三):金石本色博雅清

李清照是整个宋代文学里一个轴心式的人物,既潜心词的创作,又有理论奇崛出世,还有诗文互相倚重。士人对李清照古文、诗歌、小词并擅胜场的局面,向有所认同。她的词作,可以说是嗣响晏欧,踵步苏辛,诗作也“奇气横溢”,在中国学者不计其数的研究下,纤毫毕现。

其实,她的金石书画功底更是一绝。《才妇录》说她“能书能画”,如张丑说:“易安居士能书、能画,又能词,而又长于文藻。迄今学士每读《金石录序》,顿令精神开爽。何物老妪生此宁馨?大奇,大奇!”

李清照之于诗词与金石,可谓一柔一刚,中国文化的双向极致她均已齐备,即使读她的闺阁之作,也不觉大红大绿、镶金嵌银。其实,她实是于平淡日常中善用墨色,勾画它的最高美学曲线。其他色彩,只是附庸。这也正是在对李清照的诗词做过各种系统研究之后,特别要跳开来,不光用情婉深沉的目光来看她的原因。如果仍然只停留在阅读她的闺情妇趣,那就不会有如此丰赡深邃,那么鲜明的取舍褒贬。

较有意味的是,画家画古典仕女时,选取的对象多为李清照。也许,这一书画含义颇深的形象,已深入人心。据清代况周颐在《蕙风词话》里,记有李清照“荼蘼春去”小影,只是简单观来,很有些林下风味: 按沈匏庐先生涛《瑟榭丛谈》:“长白普次云太守俊出所藏元人画李易安小照索题,余为赋二绝句云云,未知即此本否?”易安别有“荼蘼春去”小影。

许因浸润金石书画良久,李清照其人有一种“掬水月在手”的神美意象,这桢小像,想来是容华淡伫,绰约天真。画者应是尤为深情领略李清照的,对她的书画情缘解读颇具会心,而使她留下一个美雅的影像。

《金石录后序》最后说:“区区记其终始者,亦欲为后世好古博雅者之戒云。”李清照虽风鬟霜鬓,仍不忘金石之事,细密详实道出她好古博雅的婉转曲折人生,在大篇幅浓笔重墨之后,临末曲终奏雅,给人一个警醒的提示。这正是因她与金石书画的情缘,心念有系,余香未沫也。

《李清照集笺注》读后感(四):好词 好书 好学者

提笔为《李清照集笺注》作评,心中着实忐忑。此书既能被上海古籍出版社列入规格最高的“中国古典文学丛书”,便定非我等才疏学浅之后学所能评品。拜读此书只因笃爱宋词,又犹以易安词为最,本只为陶冶性情,不求甚解。

此书共三卷,分别为词、诗、文;词凡53首,存疑辩证之作7首,佚句4则;诗凡16首,佚句14则,存疑佚句1则;文凡10篇;附录三种;前有作者自序,末有后记;选用罕见的明汲古阁未刻词本作底本,辅以清汪玢辑、劳权手校本和清沈瑾手钞本等相互参校,颇具校勘价值。当然,上海古籍出版社严谨细致的编校和朴素大方颇具古典风格的封面设计也为此书增色不少。

正如徐培均先生于再版后记中所言:“《李清照集笺注》出版以来,备受青睐,未及一年,即已告罄。在古典文学著作出版不太景气的今天,不能不算是一件令人惊喜的好事。”的确,在“快餐文化”的侵蚀下,面对一万余册的销量,我们不得不承认“惊喜”二字的妥帖。古籍研究本就不是易事。就此书而言,历经沧桑,多数关于易安词的宋代刊本遗落历史长河之中,而作为杰出的女词人,李清照一生所作词文颇丰,但传世本的并不多,可供参考的文献极为有限,其研究难度可想而知。从寻找底本到考证辨析先生埋首故纸堆中不遗余力地寻求易安词的“沧海遗珠”,此种精神便是值得学界后辈继承的。先生于书中提到的“艺无止境”四字,值得深思。面对浩瀚的古代文学典籍之海,三年五载甚至倾注一生所得的成果也许都显得微弱,这便需要学术的传承,而我认为学术传承的重点在于学术精神的传承。

现今,在市场化的浪潮中,真正尊重学术、潜心研究,富有学术精神的大学者越来越少;功底深厚、注重质量,以文化传播为使命的大编辑也越来越罕见。学术作品的层次和质量也由此可见一斑。在利益的驱动下,图书市场中沽名钓誉者多而真才实学者少。这也就更显得《李清照集笺注》一书难得。最后引用秋盈兄一句话“告慰芳魂妙笔,遗泽不致湮没”。

《李清照集笺注》读后感(五):《金石录后序》

读到林语堂同志节录翻译的《金石录后序》时,遇到一个译名,还不好理解;英文写做——Sung ware。对照李清照的原文:“……独所谓‘宗器’者,可自负抱,与身俱存亡,勿忘也。”这是赵明诚与李清照分别,将往湖州赴任之际,留下的些许嘱咐。前文即是李清照问她丈夫,兵荒马乱,假如烽烟连城,如何打点家中物什?赵明诚的回答最末一句就是上文,他说什么都可以丢,但是多年珍藏的宗庙祭器,礼乐之器却是断然不能抛下。林语堂同志的翻译是这样:But never part with the Sung ware no matter what happens. And take good care of them. 其实“宗器”直白地译出来,现代文里面叫做“古代宗庙祭祀所用的器物”,英文里面叫做“sacrificial vessel”,或许还好明白一点。Sung ware,却不易查证也,总之,应该是我太孤陋寡闻。查之无着,如之奈何?

赵明诚离别之际,还牵挂着他和他妻子穷极前半生得来的一大箩筐收藏,其实何苦如此?想来彼时他们夫妻家境还不算很糟糕,或者仆从不会缺少,故而还能嘱咐一个弱女子看顾这许多恼人的“身外之物”。设若只是李清照一人,形单影只,空对一屋子的书画金石礼乐之器,恐也只能有心无力吧……

不过嘱咐归嘱咐,随着两宋交替之际的烽火硝烟,随着赵明诚的急病离世,他们夫妻二人的这些金石收藏,也若云烟般“东归大海”,杳渺无踪。所谓《金石录》者,仅仅只是对于他们之前收藏物品的一份抄录清单,于录前录后,多有序跋附之。时过境迁,金石书画散佚之后,徒存一本目录,开卷而视,思乡里,忆往昔,念故人,李清照的哀痛与落寞该是如何难当!这种哀痛情怀的纪念,可能亦是林语堂要节译这篇《金石录后序》的缘故。

李清照的诗词最见一个真字。她的这篇美妙动人的散文也是如此。她在乎那些文字的珍馐,挂记那些典雅的古物,但是她更思念的,应是多少年来,与她朝夕相伴,共论风雅的夫君赵明诚。诚然,夫妇二人中,天资聪颖,博闻强记的,实是李清照;然而,徒自孤芳无人赏,也会叫人恼恨无已。有一个文雅温存的君子伴随左右,易安居士心中,才会燃起对于冰冷外物的丰满兴致。所以,赵明诚与她的死别,其实就是金石笔录的终结,因为这是他们共同的追求,短了一个人,是不可以完成的。讲究事功的人,强调人的不断追寻不断奋发;但假若情怀已逝,心魔魇思,人走不出那种苦楚,也就只能“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。”

李赵二君爱书画、金石、文章,我也多少一般,极爱书。虽然我之所爱,不及他们毫末,但也算是与书有一份肤浅的缘。只是,书无论如何总还是书罢了。书不会笑,不会哭,不会言,不会闹,书的体温不会变,书的容颜不会改,书的心脏也不会跳……

书,依旧总是书……尽管我依然爱着书……