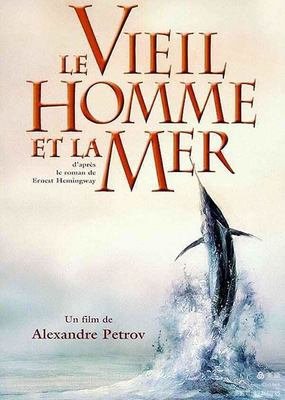

海明威:最后的访谈读后感精选

《海明威:最后的访谈》是一本由[美]欧内斯特·米勒尔·海明威著作,中信出版集团出版的平装图书,本书定价:28,页数:96,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《海明威:最后的访谈》读后感(一):颜值与内涵同步的访谈系列

首先建议读过《老人与海》之后再来读海明威的访谈,当你细度作品之后,心中不禁勾勒出海明威的形象,会认为他严肃、谨慎和朴素,之后你再来通过访谈录重新认识这位可爱的老人。

本册中的访谈增加了大量的细节描述,不仅仅是对海明威的外貌、生活习性和令人发笑的访谈细节,再加上海明威式幽默和自嘲,令人喜欢上这个可爱的大男孩,也许在人生的末尾,人会更加坦诚和自我一些,这些让人更加对他多了一份疼惜。

以及最后推荐买这个系列的实体书,外观设计和用纸都非常用心,触感和视觉的享受,同时非常适合拍照分享,是上相的丛书酱~

《海明威:最后的访谈》读后感(二):摘抄+一段感想

“写小说是基于认知的创作,基于认知创造,意味着产出真实的产品。你会抗拒一切不是,或者说不能完全成为真实的东西。”

“外行所认为的风格,常常只是首次去创作某样迄今为止没有被尝试过的东西,所带来的无法避免的笨拙感而已。几乎没有哪些新的经典作品和过去的经典作品类似,一开始人们只能注意到笨拙感,然后它们就不那么容易被察觉了。当它们再度笨拙地出现时,人们认为这种笨拙感就是风格,然后被许多人抄袭。这令人遗憾。”

“聊天的乐趣在于探索,但其中的很大一部分,以及所有不负责任话,都不应该写出来。一旦写出来,你就必须为它负责任”

尽量避免因为喜欢一个人的作品就去深扒他的私生活,因为你无法预料那究竟是否向上,无论思想上你讲私生活与作品之间的界限划分的如何明显,大多数时候你还是无法将人与事割离开来,进而对其伟大成就的评判带有更为挑剔的眼光,使得结果有失偏颇,望谨记。

读书等身( 4cm / 170cm 4/100)

《海明威:最后的访谈》读后感(三):读书只是为了逃离

罗伯特·曼宁采访海明威时,他说:“读书只是为了逃离,从而可能导致我对其他人的作品作出不正确的判断。”

这个回答,不得不说:果然是海明威。看到“读书只是为了逃离”时,我以为作家也和很多人一样,想要在书中寻到找到片刻的宁静,但看到他接下来说的,只想感叹。

海明威自写作伊始,就一直保持站立写作的习惯。“他给予自己作品最多投入的地方,是那间铺着黄色砖块的卧室——清晨,海明威起床,百分之百专注地站在阅读板前,只有在将重心从一只脚换到另一只时才会动弹。”无论是对于读书还是写作,作为俗人的我,除了钦佩再无其他。

您让生活发挥最大功效的秘诀是什么?别去寻求刺激。让刺激找上门来。现在我并不太明白这句话,这里的“刺激”指的是什么呢?是怎么样的刺激呢?

或许在未来的日子能慢慢明白吧!

读完这本书,想再看一遍《老人与海》,总觉得再看一遍会有不一样的启发!

《海明威:最后的访谈》读后感(四):你是一座活火山

如果作家停止观察,他就完了。之前看过海明威的传记,《整个巴黎属于我》,可能记录的是他年轻时的那一段时光,而这本《海明威:最后的访谈》摘录了1954年的两篇和1958年的两篇,是他晚年时光的一个侧面,而这个侧面,不同于他的各种身份,如同某一篇开篇描述:

斗牛士、战士、战地记者、间谍、作家、巨兽猎人、渔夫、善谈者、享乐主义者——他的人生经历丰富的惊人。这个侧面是他的认真。他做到了,我心目中的一个职业作家的形象侧写。

每天都认真记下当天的进度。那令人咋舌的藏书,我大略算了一下,以我一年100本书的进度,也要至少再看30年,而我30年之后已经比海明威自杀的时候还要大了……

这是那对于生活充满了荷尔蒙的喷薄热情之下的那个海明威,如同一座活火山,蕴藏着巨大的生命能量的人,却有坚硬的内核——他的认真,就是这不变的内核。

我终于可以客观去评价这个我不太喜欢的作家,他的能量使我敬仰,他的职业精神毫无传奇色彩却真实异常。这也许是他在全球各地拥趸无数的原因。用正确的方式去做事看着很好看,很漂亮,做的结果是次要的。

《海明威:最后的访谈》读后感(五):可以从名人身上学到的品质

这本书说了4个记者去拜访海明威和采访他的故事。有的记者成功采访到了,有的记者因为没有预约没有采访到,有的记者没有预约,但得到了海明威的热情招待。从海明威的对话以及他的行为模式当中描绘出海明威到底是怎样的一个人。

在书里给我印象最深刻的一个内容就是海明威看了很多很多书,几乎所有的记者到他家都会被他的书墙所吸引,而这本采访当中提到的书名基本上也没有重复的,最最关键的是这些书我都没有读过。。。一个作家肯定是一个好的读者,吸收了大量的资讯以及内在的逻辑,才能写出好的文章。他也在推荐到他家拜访的人去看一些书,看完之后说一些想法。思想的碰撞才是最有意义最五彩斑斓的事情。

另外一个印象深刻的事情就是他不断的在写出内容,不断的改进。对这件事情从来没有厌烦,在一个大板子上记录每天的字数,也许就是这样子潜在的热情和执着才能最终成功吧。无论有没有灵感都要写一些东西,不断的写。同时明白写作是生命当中最重要的事情,对于一些采访和没有预约的拜访,能够放弃的就放弃,能够屏蔽的就屏蔽。生命中要分得清楚最重要的事情和次要的东西,这样子最终要完成的目标才会越来越亮,这个亮度可以照明人生的路程。

像孩子一样天真,像孩子一样热情,像孩子一样保持对生命的欢喜,是生命当中必不可少的内容。采访者描述海明威在钓到鱼的时候,脸上露出孩子般的笑容,也许平时并不是非常开心,但在那一刹那,我们能够回到天使的怀中,能够有最纯粹的笑容。

但是可能我对海明威并不是特别了解,这本书给我的启发或者内容并不是特多,暂时没有感受到其他内容。

《海明威:最后的访谈》读后感(六):关于这本书

其实我不知道“最后的访谈”中“最后的”是什么意思,这本采访海明威的集子里包含了四篇访谈,第一篇摘自《巴黎评论》,没记错的话应该是中国出版的系列里的第一本,这篇采访是很传统的一问一答的形式,虽然书后有标注采访者乔治·普林顿是《巴黎评论》自1953年创刊以来就担任的主编,而且在第四个访谈里海明威也提到普林顿追了他三年海明威才终于同意了接受采访,但是,我还是觉得普林顿对于海明威的作品的了解并非十分把握,所以在受访的时候,海明威轻怼了普林顿几句,类似“但你如果一直问同一个人老套无聊的问题的话,你只能得到老套无聊的回答”。我不记得这篇访谈和国内出版的《巴黎评论》的那篇访谈是不是全部都一模一样了,但我隐约记得《巴黎评论》里的海明威怼采访者怼得更厉害一点(哈哈)。

仔细观察真的可以发现,海明威是一个非常谦逊的人。他会自夸,说喜欢斯泰因在读了自己的《太阳照常升起》之后学会了如何写对话(他为此感到开心),但是这种自夸是有限的,是朦朦胧胧的,是隐含在句子内部的。更多时候海明威光着脚在家,随意地穿着短裤,五十几岁看起来却有七十几岁的样子。对于一个没有预约就闯入家门的记者,却也没有拒绝,没有很生气地赶走,只是很有原则地说了一句“如果我接受了你的采访,那我对之前拒绝的二十个记者就无法交代了”。

我还挺喜欢这样的海明威。

对了,海明威在古巴的家里真的好多书,妻子玛丽的房间有四百本书,自己的房间有九百多本书,而且全部都分门别类地排好了。金纳去海明威家里的时候都对海明威的藏书量赞叹不已。作为一个穷学生,我真情实感地羡慕了。

《海明威:最后的访谈》读后感(七):活成你自己想要的样子

中信《最后的访谈》这套书一直想看来着,这次从多抓鱼买了一本海明威的。书特薄,一共收录了四篇在1954和1958年海明威居住在古巴期间,所发表的关于他的访谈。分别发表在巴黎评论、时尚先生等杂志上面,撰稿人都是比较出名的主编,据说乔治普林顿追了三年才得到采访机会。

海明威并不是一个很好的受访者,面对记者的问题直接怼。“这个问题不怎么有趣”、“老套无聊”,海明威读的不多,但这几篇访谈看完我对海明威有了一种很基本的对于他作为一个“人”的认知:刻薄、真实、对待写作严谨苛刻,又有着游戏一般的人生;固守习惯,每天清晨开始站立着写作,每天记录“产词量”,非常不喜欢谈论写作本身。最近在看《流动的盛宴》,我喜欢在阅读之前,先了解它的创造者、和各种“周边”,这样在读起来,画面感很强,好像能透过文字看到站在哈瓦那郊区别墅里,光着脚、喝加冰葡萄酒的巨兽猎人。

这本书里面的前两篇是最值得看的,况且还是围绕他最不喜欢谈论的关于写作的话题,在面对频频被怼、一个很不配合的被采访者,还能坚持下去,也是留下了一些真正有价值的内容的。

放一些摘录:

“写书和故事已经够难了,还被要求对它们进行解释。这也会让那些解释家丢饭碗。如果五个、六个,甚至更多好的批评家还在不断地阐释,我为什么要干涉他们呢?请单纯为了阅读的乐趣来读写我的任何作品。你的其他发现,都是用来衡量你自己代入阅读的东西的。”

“虽然写作有一部分是实打实的,谈谈也无伤大雅,但其他部分很脆弱,如果说多了,结构就会崩坏,导致结局一无所有。”

“停笔的时候,会感到特别空虚,但同时又非常充实,仿佛一点都不空虚,就像刚和情人做完爱一样。从那时一直到第二天你开始继续写作之间,什么都伤害不了你,什么都不会发生,什么都没有意义。”

《海明威:最后的访谈》读后感(八):海大爷永远是你海大爷

1939年至1960年期间,海明威在古巴定居。他将此称作是他“命运归宿的地方”。

当时他住在哈瓦那郊外一座巨大的庄园里。为了集中精力写作,他谢绝一切访客。有些记者试着给他写信、打电话、托人带话,都不会得到任何回复。

没办法,有些记者就直接找上门了。对于这些“不速之客”,海明威还是很有礼貌,客客气气让进来,和记者喝着咖啡聊上几句。咖啡喝完了,访谈也就结束了。书中的几篇“访谈”就是在这样的情况下完成的。

按海明威自己的说法,他远离美国文坛,隐居在古巴,是因为他不喜欢出名和公众关注。他对生活的要求只有写作、打猎、钓鱼,以及隐姓埋名。

这本书中最精彩的一篇访谈,来自于《巴黎评论》。在这篇访谈中,海明威对采访者还非常宽容,几乎有问必答。也因此,我们从访谈中获知到很多海明威的写作和生活习惯。

比如海明威更喜欢站着写作——在仅一平米大小的“工作台”上。

海明威还会在一张大表上记录自己每天的写作进度,表上的数字能看出每天的产词量:450,575,462,1250。较大的数字是海明威当天做了额外的工作,这样他第二天便可以毫无负罪感地去墨西哥湾上钓鱼。

很多人很关心一个问题:“海明威为什么住在古巴?”这个问题自然被问过一千遍了,海明威的回答始终如一:

“我在古巴写作运气好。我在1938年从基韦斯特搬过来,在《丧钟为谁而鸣》出版的时候买下了这里。我黎明起身工作,然后坐着晒晒太阳,喝杯酒,读报纸。我很想念那些去小酒馆和朋友们会面的时光,但战时我丢了人生中大约有五年的工作时间,正在努力挽回。我没法一边工作一边在纽约闲晃,因为我就是学不会。我到纽约,就像以前的人长途跋涉赶着牛进道奇城。”

当然很多问题问多了,海明威也烦,脾气一上来,分分钟教采访者做人:

“如果你老是问些老套的问题,你也只会得到老套的回答。”

海大爷永远是你海大爷。

《海明威:最后的访谈》读后感(九):读书笔记

海明威:最后的访谈

◆ 欧内斯特·海明威,小说艺术,第21号

gt;> 请单纯为了阅读的乐趣来读我写的任何作品。你的其他发现,都是用来衡量你自己代入阅读的东西的。

gt;> 但我依然认为对于作家而言,谈论自己写得怎么样很不好。他写作是为了让人阅读,任何解释或者论述都不该需要。多读几遍肯定比头一次读得到的东西多,但作家并没有义务去解释,或者当导游带读者探究作品中更难理解的部分。

gt;> 短命的人总是更受喜爱,因为没人看过他们漫长、无聊、不屈不挠、没求过饶也没被宽恕过的战斗,他们这样战斗,是为了在死前完成那些他们认为应当完成的事情。那些理由充分、早早死去或者放弃的人会被偏爱,因为人们理解他们,认为他们是有人性的。失败和伪装得很好的懦弱更有人性,更被喜爱。

◆ 海明威在古巴

gt;> 身体和头脑是紧密相关的。身体发福可能导致头脑发福。我不禁想说这会继续导致灵魂发福,但我一点都不了解灵魂。

gt;> 如果有人说,你这辈子做过的所有的事都是因为某些创伤,你会怎么想。杨有一种理论,就好像——你懂的,那种削足适履的理论,然后他把我削了试图塞进去。

gt;> 他们真的介绍了我:‘今晚的裁判是世界闻名的百万富翁、运动员,以及花花公子,欧内斯特·海明威先生!’”海明威轻笑一声。“花花公子是他们觉得能给别人的最高头衔。”他又笑了,“诺贝尔奖怎么能打动一个听过那样赞美的人呢?”

gt;> “你知道,”他说,“我父亲是开枪自杀的。”

一片沉默。人们常说海明威从不愿谈及他父亲的自杀。

“您认为这需要勇气吗?”我问道。

海明威抿起嘴唇,摇了摇头。“不。这是每个人的权利,但这行为中有相当的自我中心主义,以及对其他人的不管不顾。”

gt;> 你知道吗——我认识的所有美女都在变老。”

◆ 下午的生活:最后的访谈

gt;> 你知道用一瓶酒是买不来人生原则的吗?”

《海明威:最后的访谈》读后感(十):保持不醉的超级酒徒

欧内斯特·米勒·海明威(1899-1961): 美国作家、记者 1953年普利策小说奖、1954年诺贝尔文学奖得主 代表作《老人与海》海明威经历丰富,他是斗牛士、战士、战地记者、间谍、作家、巨兽猎人、渔夫……记者称他为——“大佬”。常以硬汉形象示人的他,也像小男孩一样收藏小物件,书架上有木珠做成的长颈鹿、铸铁小乌龟、背后插着钥匙的玩具熊、拿着一对钹的猴子……酷爱喝酒,因遇到一位摄影师滴酒不沾,说:“他是我遇到过最冷酷的人了。”留着细密小卷的白胡子:“我圣诞节的时候就会把这鬼玩意剃了,以免碰上圣诞老人。”自写作伊始,就一直保持站立写作的习惯。他在每天早上第一道光照进来的时候就开始写作。写作顺利时会满头大汗,停笔时会感到空虚又非常充实,“就像刚和情人做完爱一样。”

毫无疑问,海明威是一位有趣的老头子。

记者问:对于想成为作家的人来说,什么是好的智力训练?

海明威:这么说吧,他应该出去上吊自杀,因为他会发现想写好比登天还难。

他说:新闻工作不会加害于年轻作家,只要他能及时脱身,就会对他有好处。

他一直觉得写作是一件很难的事情,“当时每个和我同辈的人都写出一部小说,而我连憋出一整段都有困难。”

但是他的比较仅限于对自己的不满,“很长一段时间以来,我只是在努力写到自己的最好,有时候我运气不错,能写的比我能做到的更好。”

他有时候显得敷衍,有一次采访者问他,你怎么为笔下的角色起名,他说:尽最大的努力就好

这个系列的访谈录,海明威的这本评价最低,我猜想主要是因为海明威本人没有遇到很合拍的记者,他本人非常不喜欢这种文邹邹的访谈,他具有力量感,又不太喜欢谈论自己。

如果他在世,会想和他交朋友么?哈哈哈随性的人不会刻意交朋友。