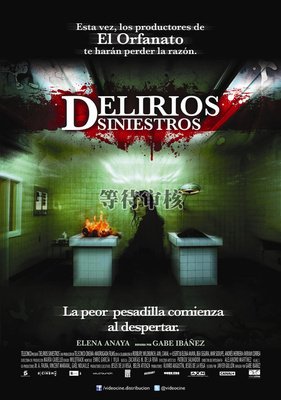

《魔岛迷踪》经典影评有感

《魔岛迷踪》是一部由Gabe Ibáñez执导,Elena Anaya / Mar Sodupe主演的一部悬疑 / 惊悚类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的影评,希望对大家能有帮助。

《魔岛迷踪》精选点评:

●那段钢琴曲很好听,一些画面很美,最后那只鸟还是给人以希望,母子情令人感动。潮湿的哀婉。

●整篇的舒缓的钢琴曲,在三毛和荷西生活过的岛上,母亲的绝望被一点点的撕裂。 我不喜欢捉迷藏,因为你会找不到我;那我就一直找。 凄艳的阳光下和海水溶为一体的胴体,只是短暂的逃避。醒来后是更刺骨的痛。 这时,妈妈打电话来了,我在电话里就很无助的啜泣起来。母亲才是我唯一的港湾

●女主角很漂亮,拍摄方式也很美.唯独剧情老套了点,带了文艺的感觉...

●眼见,不一定为 实,你觉得身边什么是真的 ?

●两个小男孩长得太像了,以至于我一直分不清谁是谁。

●摄影不错 故事嘛 故弄玄虚

●女主角很美,但是剧情能不能不这么老套……

●节奏缓慢的心理悬疑电影

●这就是所谓的心理恐怖剧么,剧情太纠结

●神经质电影。

《魔岛迷踪》影评(一):挺有意思的伏笔。

这个电影里有很诡异的小细节,

妈妈去儿童游乐区的时候,玩具动物的眼珠子转了,

儿子丢了,她自己跑步回家的时候松树的投在墙上影变成了一个手的爪子,秋千也自己突然动了。

她去车祸妈妈家时候台子上的猫头鹰眼睛动了,

刚看到以前大家评论说,妈妈丢了孩子去看海面有一个海浪形成的骷髅头,暗示孩子已经在水里死了。

她跟车祸妈妈的儿子说,我们玩个游戏,嘱咐要孩子多不发出声音躲进货车里。她跟孩子说完话,起身的时候,镜头扫过孩子,眼珠子是白花花的!白花花的。不得不让人觉得蹊跷~~

这一些不寻常的镜头,都是他的儿子死了以后才发生的。也许儿子一直在妈妈身边也说不定。

最不明白的就是,这和岛上那一群群鸟有什么关系呢?

《魔岛迷踪》影评(二):那种要命的绝望啊

我是冲着“魔”和“迷”这两个字眼去的,没想到是以展现母爱为题材的片子。

关于电影中的母爱,我就不多说什么了,本人基本上从来不看关于母爱父爱类的东西,看了也不觉得怎么感动,这是因为本人的成长过程中,关于父母的记忆太少,而痛苦的记忆又多于那些温情的回忆。。。。不说也罢。

电影中的那股子绝望让我看得非常压抑。好几次都是拖着往前看的,节奏太慢,又不是我喜欢的题材,也没有我期待中的魔和迷,越看越没味道。看过一个影评说,只有经历过真正痛苦的人才能体会出电影中的情感,我很赞同,虽然我没经历过什么刻骨铭心的痛苦,但是看完电影,莫名的就心情不好了。

我一直在想,如果我是那个女主角,辛辛苦苦的抚养一个如此可爱的孩子,真的就算是生活艰辛也会觉得充满了希望。没有男人的爱,没有家庭的完整,孩子是我唯一的动力和微笑的源泉。但是,这个动力却由于我一时的疏忽而消失了,再也没有了,我想我也会和女主角一样,在揭开被单之时,潜意识当中就会拼命的否认那具发黑的尸体是自己的孩子,是也不是!

一觉醒来,希望没了,一般人怎么能受得了呢。

压抑的很,我没为女主角的母爱而感动,而是被她那种遍寻不着的恐慌和绝望所震撼。就像童年的我,离开抚养了我八年的姥姥,回到自己父母的身边,每天傍晚收拾好自己的衣服蹲在墙外面,望着西边【姥姥家在我们村的西边】,执着的看着西方的天空由亮变红再变暗,从满心欢喜等到泪流满面,明知道姥姥不可能从那条路上走过来接我,但还是会擦干眼泪在心里默默的想:明天,她一定会过来接我的!那一段时间,每天如此,父母对此不管不问,等待的那个心情,这辈子我也忘不了。

遍寻不着,大抵就是如此吧……

《魔岛迷踪》影评(三):不是幻觉,只是执念

周末,去厨房做晚饭之前,打开土豆随意(又是随意…)挑了部惊悚片(所谓的)缓冲上。不要笑我还用土豆,学校宿舍有限制,什么都下载不了,Youtube的版权又限制得厉害。

于是我就一边吃着意大利面,一边看完了这部片子。

情节套路比较普通,但是拍摄和剪切很不错,画面很舒服,色调一直是深蓝和灰,一时还以为是法国的片子。

尤其喜欢她在海边的那一小段,反复看了好几遍。

零落的钢琴声缓缓地沉降,和着涛声一点一点没入海里。女人脱掉裙子慢慢走近海,画面拉远,女人美丽的身体只成一个剪影,孤独,安静。镜头一直跟随着她的脚的动作,而再无其他。开始她用手小心地抚摸沙滩,并不敢走太近,白色海浪爬上沙滩,她也快步后退。后退,又再靠近。然后犹豫了一下,站住了。海水漫过她的小腿。再走近一点,先沾湿头发,细细感受身体埋进水里的的感觉,看着远方,最后向大海深处游去。

在海里游泳的那段时间很短,不如她开始和海初步沟通的时间安排的长。那场准备就像两个初识的人试探性地交谈,像舞蹈。多美。

直到最后画面出现她平躺在沙滩上,一开始的位置。裸露的上身和沾满沙子的脚让我们知道刚才这一切并不是一场梦,也不是幻觉。

影片反复结合“水”(”海“?)的概念---她带儿子去海洋馆,被有关海的一切包围;在游泳池边她看到漂浮在水面上的小虫(是苍蝇么?),突然感到身体漂浮起来,头发漂浮的状态尤其像在水里;后来她跑步之后去淋浴,倒在浴缸里,又被积水呛醒;去海里游泳,以为见到自己儿子之后昏迷,又因为浪潮扑面而醒来;最后醒悟之后绝望,跳进海里(这个镜头也很美)。更不用说片中不时闪现的母子拥抱在滴水的屋子,海里的幻境,等等。

或许我一直关注片中的水和与它相关的那些细微末节,是跟我对水/海的感情有关系。我喜欢水,将身体完全交付于它的的感觉太让人沉迷,即使深知那种沉迷是危险的。同一部电影,不同的人看都会有不同的感受,也联想到自身的不同方面。如果导演卖力地将画面塑造得唯美或者风格化,同时又不想观众与主角感情波动和情感渲染脱节,那在我能理解到的细节上,他应该做得很好了:

悲痛积压在心里,于是跑步,想哭出来的表情终于在这个时候可以完全认它写在脸上。

跑很快很累,回家冲热水澡。

去海里游泳。

整日地皱着眉,多疑,无言。

情绪和心情都以沉默的方式表现。

当然,影片一直提到水/海,跟影片情节理所当然密切相关。她的儿子是在海上失踪的,一方面她无法不排除儿子已经溺水的可能性(在最后我们才知道验尸的时候那具尸体就是她儿子,只是她执迷于自欺。在此之前观众的思路一直跟着她走),另一方面她又坚信自己的儿子还活着而她一定会找到他。就是这样的挣扎和执着导致她最后错把别人的小孩当作自己的孩子,间接形成诱拐。

她只是想找到自己的孩子,带他回家而已。

她怀疑周围的人,其实只是疲于和自己挣扎对抗,这样的挣扎她无法停下来,她不愿意承认和放弃。儿子没死,一定还活着,在某处,被人藏起来…那具尸体不是他…他一定还活着,我要找到他,找到他,带他回家。后来她找到另一个孩子也失踪的女人家里,直到她把别人的孩子当作自己的。

总得做点什么。

或许只是因为需要这样一个寻觅这样的“动作”,才能让她感觉她的孩子还活着,这成为她活着的所有意义。执念是所有的中心动机,支撑故事发展下去,因而那些情节中“幻觉”的花朵才能得以发芽成长,让影片悬念重重。

“惊悚”并没有被我看到,我只看到了悲伤安静的美,倔强的孤独,和崩溃之后的重生。

她沉入海里的时候,她想抓住孩子的手,可是她的孩子笑着看着她,最后放开手游走了。不是她不愿意死,是生命的光点和一切人性的善不允许她死。

她活着并且“康复”,在影片立意上有着画龙点睛的分量。

最后,她在医院里,我们终于看到她梳理整齐的头发,干净的脸上写着一抹微笑和释然。她又看到她的儿子,在病房里,他转身冲她笑,向她走来。她却转身走了,走进一个明亮的房间,一只小鸟轻快地跟着飞进去。

是她清醒了么?她一直是清醒的。不清醒的只是她执着的信念,她捂住自己的耳朵,只相信心中的那个谎言,因为那个声音太美了,那是她更愿意听到的,外界的任何一个真实的字眼都会让她尖叫着说“不”。她只是最后无力了,发现一切的外界的客观事实冲击她的神经终于与她的主观意愿完全地背道而驰。再骗不了自己什么。

很多时候或许我们需要自欺去活得有希望。

可是当冰冷的事实绝境不再给你第二个选项,逼着你的潜意识让愿望以幻象呈现在真实中,想相信么?

你要相信么。