用一本手账过好一年的读后感大全

《用一本手账过好一年》是一本由姚瑶著作,四川科学技术出版社出版的平装图书,本书定价:45,页数:208,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《用一本手账过好一年》精选点评:

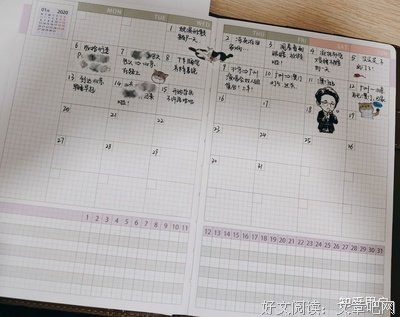

●是作者的心得感悟,很多地方都有着共鸣。书的设计特别好,排版漂亮,尤其是能够完全平摊这点太棒了!

●2019年第26本。手账是丰满而松弛的人生。平息心中的嘈杂,安静下来的这一刻,就像黑暗里的一盏灯,这一小片被照亮的地方,就是真正属于我的生活。

●把一件简单的事情搞得非常复杂。

●手帐类的书,更多的是纯粹的技能分享,这本书却不同,作者像一个老朋友一样,将自己做手帐的心路历程娓娓道来,她不仅提供了方法,还着重分享手帐的治愈功效,这对时间被极度碎片化的当代人来说非常适用,能够击中我们的心,让不那么了解手帐的读者也能翻开来读一读。

●将生活另存为手帐吧。

●喜欢这样的生活节奏,也希望有生之年能够真正过上自己喜欢的生活!努力中……

●这本书里满满都是作者的宝藏,能感受到她认真生活的气息。 手账里可藏宝,可寻宝。

●作者与手账の故事 我每当翻开用过の笔记本

●每天写日记记录生活 从开始关注手帐博主后 越来越喜欢 每晚坐在书桌前 写日记的时光 还没有学会如何用手帐来记录生活…… 这本书 像是一个指引者 我好像 有很多思绪出来了

●我的子弹笔记启蒙书,打开了手帐大门带我入坑。

《用一本手账过好一年》读后感(一):非常水的一本书

非常水的一本书,强烈不推荐,即是是新人,也不建议。通篇没有什么有意义的内容,完全浪费纸张的东西。注释像把读者当傻子一样,比如锦鲤体质,下面注释一个 网络流行词,表示幸运。请问,作者是觉得读者都不知道么?书名叫《用一本手账过好一年》,但是全本没有写到如何,完全文不对题。通篇矫情的文字堆砌。

《用一本手账过好一年》读后感(二):无用之有用,不闲之闲情

手账,在不玩的人看来,大概就是笔记本的另一种称呼,但是,在会玩的人看来,它却是一个立体地记录和展示曾经的生活的美好物品。

看似无用,其实很有用,说是闲情,但也要花费很多的心思。

手账的基础作用,其实就是笔记本。记录自己想记录的一切,比如发生的事,看到的景,某一刻的心情,对某些事的感受,短时间的计划,长时间的规划,以及每天的打卡,等等。这种基础作用,很多人都用手机来完成,但是,对于手账玩家来说,用手账,更有仪式感,如果可以不嫌麻烦地追求这种仪式感,那么,寄托在这种仪式感上面的那些事情,便会相应地更美好。

手账在很多人看来是无用的,不过是小资女青年们拿来炫耀的工具而已,很多小资女青年买了手账本之后,拍个照,发个圈,然后就束之高阁了。其实,仅仅把手账作为收集,也是一项讨好自己的事情而已,就算最终没有去写,也没什么大不了的。人生中,总有许多无用的事,无用的物,在彼时彼刻,自己高兴的同时也没伤害到别人,那么,这种无用的事,无用的物,做了,买了,也挺好。

但是,如果要做一个有所追求的人,不管是追求生活的质感,还是追求生活的仪式感,那么,玩好手账,让手账有用,其实也是一件又美好又有趣的事。

《用一本手账过好一年》这本书,就是在一边告诉我们手账既有无用的美好,其实也有有用的美好。在《是讨好自己,不是讨好他人》这篇文章中,作者写道:若干年后回头翻看,日复一日中早已忘记的寻常垫底,因为一笔简单的记录,还能被想起,还能枸杞快乐或伤怀,都是这一页手账的价值所在。

用不同的方式记录,或写字,或画画,或贴纸,或剪报……这让手账相比传统的笔记本,变得更为丰富和立体。它的记录效果和展示效果更为直观,更为鲜活,它让不擅长文字表述的人,也可以有其他的记录自己生活的方式。

记录是为了回忆吗?有一部分是。但记录也可以作为对当下的反馈,对当下的自己的提升,比如就像每天健身、写作、学习的打卡等。

我们在很多平台上,如微博、豆瓣等,看到过很多非常漂亮的手账,各种装饰,简直就像艺术品一样。这让很多人觉得,手账大概也就是很多小女孩闲来无事表现闲情逸致的东西吧。

其实,恰恰是因为它的复杂,它才偏偏不能闲。一个好的手账达人,必然是一个有闲情逸致的人,而闲情逸致的“闲”,不是闲着没事的“闲”,它代表的是一种审美能力,一种动手能力,一种把想象中的美好具现化的能力。

这需要动心,还需要动手,更需要坚持,你想,动心+动手+坚持,这样的人,一定是一个很有自制力的人,一定是一个在生活和工作中都有所成就的人。

《用一本手账过好一年》就是先从手账的定义讲起,然后再分别讲述生活手账和工作手账。

生活手账的部分,她讲述了很多围绕着手账展开的生活,以及,围绕着手账展现的美好。那些去过的地方,那些胶带,彩纸,票据,照片,剪刀,胶水,一切有形和无形的事物,在作者的用心下,变成了不可磨灭的美好回忆。而且,作者提到,作为自由职业者的她,正是因为记手账这件事,找回了自律的自己,告别了那个“只有自由,没有职业”的自由职业者。

工作手账的部分,则少了很多花哨的东西,更多的是对进程的把控,对计划的提出和执行,以及记录、打开、摘抄、总结等。工作手账是最能体现手账的“有用”这一点的地方,当然,也是手账最像笔记本之处。

此外还有旅行手账和读书手账。旅行手账,偏向于之前的生活手账,读书手账,偏向于之前的工作手账。也就是说,本质上,手账还是分为两大类,一种是让自己的生活有趣的、好玩的,让自己开心愉悦的,充满美感的;另一种是让事情更有条理的、严谨的、秩序的,让自己有所提升的,充满理性的。

所以,手账并非只是女生可以玩的,任何人都可以用手账来打理自己的生活和工作。只不过,很多女生心灵手巧又喜欢美好的事物,所以,她们的手账便都那么好看吧。

就像这本《用一本手账过好一年》一样,既好看,也有用。

《用一本手账过好一年》读后感(三):用一本书换来一个作者的信任,这是一个图书编辑最体面的时候

因为支付不起版权费而放弃选题,这是图书编辑的要吃的家常便饭

入行至今,绝大部分时间都在做引进版权的书,所以当打算要做一本关于手帐的书时,最先想到的就是去日亚搜寻现成的好物。

日本文艺生活类的图书无论内容还是品相都在这个领域做到了极致,我毫不费力地就找到了三本特别满意的标的,于是依照版权引进的流程开始工作,当得知这套书的版权尚未售出时更是非常开心。不幸的是,版权费太贵了。综合考虑之后,我选择了放弃。

因为支付不起版权费而放弃选题,这是图书编辑的要吃的家常便饭,但只要想法在,总能够找到可以达成的途径。

手帐玩家有许多,但是能把玩手帐的经历写成一本书的人却要打着灯笼找

在引进外版手帐书这条路行不通之后,我想到了找作者来原创,然而虽然手帐玩家有许多,但是能把玩手帐的经历写成一本书的人却要打着灯笼找。我比较幸运,没有打着灯笼找,省了许多力气,因为这个能写会玩的人就躺着我的朋友圈里。

一本手帐书的作者,有三点基本要求是必须达到的。首先是手帐经验丰富;其次能用文字精准表达;第三,因为手帐书需要大量的图片来支撑,所以还要会拍照。在这三点上,姚瑶都以明显的优势在“呼唤”我的约稿。

我并不想做纯粹技能分享类的手帐书,因为不愿重复市面上大多数手帐书的内容,我想要作者像一个老朋友一样,将自己做手帐的心路历程娓娓道来,不仅提供方法,还能着重分享手帐的治愈功效,这对时间被极度碎片化的当代人来说非常适用,更加能够击中读者的心,让不那么了解手帐的人也能翻开来读一读。在这一点上,作者的意愿跟我一致,我们很快确定了大纲,开始各就各位,各司其职。

你不用担心一个阅读量庞大的作者的文字功底

几年前的几次合作积累的信任,几年后依旧加倍存在,编辑对作者的信任始终基于两点,一是内容质量,二是按时交稿。你不用担心一个阅读量庞大的作者的文字功底和文化底蕴,所以当作者对我说“写东西最开心”的时候,我内心没有丝毫疑虑,哪怕是已经过了多半年的时间,她才给了我两篇样稿。

这本书的全稿在2019年农历新年之后交到了我的手里,从签约到交稿大概历经了十个月之久,文稿流畅,在文艺的叙述中夹杂着对生活的理性思考。作者还一如既往地蹦出诸多金句,完全是我想要的感觉。

设计师被烦腻了,就会用好作品来堵编辑的嘴

大概三月底的时候,我把封面文案发给了设计公司。其实我也不知道封面要做成什么样子,所以给设计师参考的封面也都风格迥异,唯一可以凭借的就是,当设计师发过来样稿的时候,我能够根据某种内心标准判断这是不是自己想要的底稿。

封面大概做了二三十版,一直达不到满意的效果,起初我还把样稿发给作者看,让她提提意见,后来所幸也不发了,以免消磨她的信心。历经了两个月的时间,某日,在设计公司的客服发给我的一堆样稿中,终于看到了一个相当有改造潜力的底稿。根据这个底稿,设计师最终在2019年的劳动节前甩了一张让我无话可说的作品出来。

好的封面有一种魔力,让你看到的第一眼就认定是它。由于跟我对话的始终是设计公司的客服类人员,所以我从没有跟设计师正面交流过。但我猜想他/她一定是被我逼疯了,才不得不打起精神弄一个像模像样的作品来让我不要继续烦他/她。

做书的任何一个环节,编辑能够凭借的只有某种说不清道不明的内心标准

从策划到文字,从到设计到装帧,做书的任何一个环节,编辑能够凭借的只有某种说不清道不明的内心标准,至于这个内心标准究竟是什么,我想这跟每个人的经验积累以及天赋都不无关系。也正是这种内心标准,才让编辑在做书的时候有所倚靠,不至于在达不到标准的时候盲目出版。

《用一本手账过好一年》就出现了意想不到的印刷问题,由于工厂没有及时提醒编辑裸脊书脊厚度的放量问题,而编辑也没有这方面的经验,导致封面图案无法居中,四周白边无法保持对称,极为影响美观。

其实这样的封面拿到普通的读者手里可能并不容易被发现问题,甚至连作者也觉得可以接受,但是在孕育它的编辑那里却是一道难以逾越的心理障碍。难道用心了这么久,最终要以不完美的形式出版吗?

好在印厂承担了损失,重印了封面。如此,这本书从策划到印刷出版,终于在每一个环节都达到了我的内心标准。前同事批评我说“重印就是浪费钱”,但我相信总有那么一小撮读者……是“强迫症患者”。

能够有所热爱的人少之又少,那都是上天的特别恩赐

能够有所热爱的人少之又少,那都是上天的特别恩赐。因为只有在热爱中,才能够不被世俗的杂念困扰,才能够全身心地投入其中,出类拔萃。比如姚瑶对于写作的热爱,对于手帐的热爱。

而在做书这件事上,我显然没有得到上天的眷顾,最多也只能投放一半的精力于此。虽然谈不上热爱,但总归是喜欢的。因此,能够用这份职业维持生活的尊严,能够用内心标准输出每一本书,能够因为工作持续获得内容的滋养,能够用一本书换来一个作者的信任……身为图书编辑,我认为这已经足够体面。

《用一本手账过好一年》读后感(四):代序-手账就是自己啊

手账究竟是什么呢?这是我常常需要面对的问题。

“你平常买什么东西最多?”

“文具……”

“买这么多文具干嘛?”

“做手账!”

“手账是什么?”

“你有什么和写作旅行无关的爱好?”

“唔……做手账吧……”

“手账到底是什么啊?”

“这是什么?”

“胶带纸。”

“这是什么?”

“便签纸。”

“你是收集癖吗?”

“不是不是,我要做手账。”

“什么是手账?”

所以手账到底是什么呢?如果一定要有一个科学的解答,那么它就是日语汉字的舶来词,每一天的日记,每个阶段的工作计划,每时每刻的备忘录,从学生的读书笔记到主妇们的家计簿,从旅行记录到每日食谱,大概所有能够用一支笔整理到一个四方小本上的琐碎都可以吸纳进手账的黑洞里来。在日语里,这些零零碎碎的笔记都叫做“手账”,欧美的手账达人们习惯于用“journal”这个词。

所以,手账大概就是一份最为私人的“日常档案”,一座日积月累的博物馆,你是馆长,是管理员,是策展人,是参观者,手握世间仅此一把的钥匙,在开起大门的瞬间,眼前是只有你知道该如何走到深处的迷宫。

法国作家爱德华·乐维在《自杀》这本书中塑造了这样一个主人公,他搜集日常生活产生的一切票据,电影票、购物小票、车票、门票等等,好像是在收藏自己。

在《明天也是小春日和》这本书里,七十多岁的修一先生一直坚持对琐碎日常的记录,一字一句描摹下与老伴的生活细节,一日三餐,田地里的蔬菜,并附上照片,画上简单的小插画,按照日期分门别类收纳进文件夹里,这样的文件夹占据了修一先生家一整个书柜。他管自己的书房叫做“船长室”,他说“认真记录自己的生活,把它们存起来,你会发现人生将变得更加美好。”

对他来说,记录这个动作就已经构成了全部的意义。

做手账大概就是这样吧,这个世界什么都多,城市很多,航班很多,陌生人更多,其实并没有太多人真正关心别人在做什么,城市人自顾不暇,又渴望被郑重对待,也许手账就是解决孤独难题的答案。

我们可以在略显空虚的时间里,放下手机,拿起笔,摊开本,收藏自己,确认自己,理解自己。

夜晚坐在书桌前,收拾起一天的琐碎,在时间轴上画条线,在日记页里写写画画,剪剪贴贴,哦,原来一天就是这样过去的。那一生,也就这样简简单单,一页页翻过去了。

有一年,机缘巧合,马东和蔡康永到我家里来录节目,我抱着一堆手账本和他们在七八台摄像机、几十个工作人员、还有满屋子大灯的包围下聊了一个多小时,竟然聊的是手账,马东老师当时若有所思地对搭档说,她是个非常非常珍惜自己生活的人。

或许就是这样吧,非常非常珍惜,去过的每一个地方,做过的每一件事,甚至醒来后记得的每一个梦,我都想巨细靡遗地记录下来,可又没法认真回答你,公园的门票有什么可珍惜的,一顿饭的小票为什么不扔进垃圾桶,物品的标签珍贵在哪儿?如果非要回答的话,只能说,我珍惜的是“回忆”这样东西吧。

偶尔翻开手账本,看见某段文字,某张照片,某个模糊的票据,那一天的影子也就随之浮出记忆的深海,我做了什么,见了什么人,开心还是不开心,有风还是有雨,只需要手账本上一点小小的提醒就能立刻点化。

于是我又会遭遇手账之旅中的第二个问题,现在有那么多的手机APP,各种各样的日记软件,无论是效率提醒还是拼贴做图,都可以躺在沙发上用手机完成,方便省时,便于检索甚至传播。

当然没错,如果能够用手机开心地玩手账,自然也算殊途同归。

只是,趴在书桌前进行耐心而缓慢的记录像一种仪式,挑选喜欢的笔,手账本,贴纸,学习涂鸦,收藏素材,像对着巫术书学习魔法的女巫,一切的准备固然是为了最后的仪式,而仪式终究是为了最终的结果,可是搜集每一样必需品的过程,念咒语的过程,熬药的过程,亲眼看见魔法应验的过程,也都和记录在手账本里的东西一样重要。

然而到了这一关,手账儿们又会遭遇第三个问题,“做这些每天要花多少时间呀?”。其实写一页手账,稍作装饰,连一个小时也要不了,如果只是简单的日常记录,十几分钟也能完成。但花费时间多少并不是关键,对于一些资深爱好者来说,就是周末一整天都扑在手账本里,也是心甘情愿,而对于没有兴趣的人,十分钟都是多余。

所以写手账和看剧、打游戏、看书、跑步、做甜点等等在本质上都属于“业余爱好”,是运用空闲时间换取一份满足感的小交易,是结束必要生存项目之后对如何打发剩余时间的选择,能够找到一件小事讨好自己,不觉无聊,还能填满那些空虚的时光未尝不是三生有幸。而如果因为做手账,让你多看了几本书,多学了一样技能,也算是额外赠品。

手账带给我最好的体验,就是关注自己,不那么关注他人。我愿意在这个摸得着又很虚拟的世界里继续搭建更复杂的迷宫。

或许你又会问,搭建迷宫是否需要昂贵的材料?其实任何领域都有“装备党”的存在,手账也不例外。我也喜欢有趣的文具,我也爱逛手账市集,我在日本旅行的时候可以不去免税店但一定会去文具店,即便如此我也会很坚定地回答,文具与装饰品并不是构成手账的充要条件,真正重要的,是能够找到让自己舒服的记录方式。

比如英国作家伍尔夫的丈夫,他的手账很特别,只记录每天汽车行驶的里程数,甚至在伍尔夫自杀的那一日都没有多写任何一笔。但是在那一天的行车记录上,出现了辨不清是泪渍还是茶渍的痕迹。那时整本日记里唯一污损的一页。

所以,这就是手账吧,是收藏进一个个笔记本里变身成了文字、图画甚至是一抹污迹的自己。