王权派的革命读后感1000字

《王权派的革命》是一本由[美] 埃里克·纳尔逊 / Eric Nelson著作,中国政法大学出版社出版的精装图书,本书定价:79.00,页数:460,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《王权派的革命》精选点评:

●好!

●假如不玩“王权派”这样的文字游戏我会更喜欢这本书。。。

●切入点有趣,感觉是理想的政治思想史写作范本。(美国早期史不熟悉,就听王希老师上过半学期课,读了一点材料,不太好说作为美国史写得如何)

●作为个人主题阅读“美国革命”的收官之书,看完十分开心。全书很好地补充了对《美国革命的思想意识渊源》《联邦党人文集》的理解,特别是对新教传统、反对派、国家学说的理解。虽然大部分内容都已熟悉,但前三章还是让我收获颇丰:独立战争前的北美爱国者“说辞”幼稚且有趣,选举代表与初始“授权”理论的对攻以及后者的强词夺理,新罗马理论和希伯来式解读的特有语境等等,都令人心满意足。跨越250多年的长河,我向往那个既有贵族制遗韵又处平等主义兴起的大转型时期。尽管“美国革命”这一主题告一段落,但如何应对“国家底层代码”的bug,从理论和拳头上阻隔一切妄图分裂的种子,仍是我不断思考的问题,不应以主题阅读的告终而告终。

●这译者,还用多说嘛

●“以君主制为实质,以共和制为形式”,书中的这句话很好地概括了美国的宪政体制,通过本书,结合《联邦党人文集》和《缔造共和》,第一次系统地对美国的政治模式有了具体地了解,本书也对立法、司法、行政三权分立的思想进行了溯源,作为现代政权模式的滥觞,美国建国一代的视野和前瞻性确实令人敬佩,也给后来的共和制国家的建立提供了重要参照,“三人行,必有我师焉”,虚心向先驱者、先进者学习,始终是个人和国家前进的航标。

●长期以来我们都认为,美国革命是对英王暴政的反抗。

●美国独立战争的法理学梳理。读了这一本,本系列的第一本的困惑倒是解除了。甚至我以为那一本最好的是这个书系的序言,剩下观点其实这一本就可以兼备了。殖民地人民不是为了无代表不纳税而起来抗争的,而是认为殖民地不是英国本土,而是通过国王而和英国本土构成的共主邦联。因此英国议会没有资格代表自己(当然通过否认英国议会实质代表的主张)。殖民地需要构建一个强力王权来平衡议会的多数人暴政,并在选举之外通过庇护给予合法性,只要庇护出自人民意愿,人民就不属于奴役,由此摆脱辉格派只承认因为最好地模拟了人民的议会。潘恩的《常识》煽动人民拒绝国王的名号但默认事实。但我在想,这套叙事有无可能掩盖了建国元老们知道殖民地议会若被英国议会吸收,将在表决上因人口劣势而占下风,因此通过对王权的肯定而乔治三世不接受以实现和议会的决裂?

●不是很理解这本书为何会获得这么高的评分。 本书主要集中于美国建国前后的论战,与《美利坚共和国的缔造》可以进行对比。相对于戈登·伍德对联邦体制的辩护,本书则尖锐地认为,美国的政治体制就是披着共和制外衣的君主制。对于这个结论我暂不评论,我只想提一下作者的论证方式。 相对于《缔造》注重于理论论战与实践结果的互动,本书更注重于法理学相关内容(甚至包含了政体运作在宗教上的逻辑)。 作者大量引用了时人论证的语言,然而这种辩论性质很强的文章,对于其用语的分析应该非常谨慎。我看到作者对不少时人辩论时运用的战略迂回或诡辩方式的语言(例如类比归谬)全盘接受,并用于论证“时人要恢复王权”这一带有先验性质的观点。更何况作者在论证中,利用时人的诡辩方式,改变了王权一词的定义。这就很值得商榷了。 总之,对本书有些失望。

●评测:切入角度极佳!值得一看,收藏无必要(全书不足500页,正文不足300页,英文注释200页) D771.221/188 2019 用王权派视角重组概念展示美国建国史中不可或缺的思潮。简而言之,王权派是以直承国王的契约精神展开理论(隐含殖民地与英国议会为同一级别),阐述议会对殖民地法理的荒谬;待情势急转直下时,以承接斯图亚特王朝国王为正义,否认议会下的国王乔治;最终以王权形式建立了一个混合型,有限裁量权的无君主的君主国。 全书第二章“再进一步,我们就将退回原点”值得二刷。

《王权派的革命》读后感(一):王权派的革命

如果君主制最重要的特征不在于世袭的国王身份,而是行政首脑定于一尊的自由裁量权,那么我们对美国建国史的理解恐怕就要改写了。而这,恰恰就是18世纪人的认知。因此,在阅读了大量建国时期文献的基础上,哈佛大学政府学院教授埃里克·纳尔逊提出了一种颠覆性的观点,有力地挑战了当前的主流论述,即美国国父的主流并不是辉格派,而是王权派。

根据纳尔逊的观点,北美殖民地反抗的并不是英王,而是英国议会,他们认为是腐败的议会篡夺了本应属于国王的权力,从而导致殖民地受压迫的现状。在他们看来,君主的权力与人民的自由并不矛盾。正是在这种理念的推动下,1787年宪法赋予了美国总统比过去百年来任何一名英国国王都大得多的权力,成就了“没有国王的君主制”,其影响延续至今。

王权派的革命:美国建国的一种解读 埃里克·纳尔逊 / 吴景键 / 中国政法大学出版社 / 2019-4

子扉我 2019年春 季风异次元空间二世

原载回响编辑部微信2019年5月28日

《王权派的革命》读后感(二):我仍未知道这本书中“王权派”一词的含义

我又来写差评了。这本书的主题乍看起来非常具有颠覆性,但仔细想来,所有反直觉观点的根源是作者对于“王权派”一词含混其词的使用。

首先来梳理一下本书对于“王权派”主张的核心内容。在第一章中,作者提出王权派不仅仅是策略性地主张国王对殖民地拥有专权,用以对抗英国议会对殖民地的主权,而是主张“在英国重建类似于詹姆斯一世及查理一世时代的君主制形式,并进一步将其推广到殖民地”(P68)。在最后一章中,作者又把王权制的主张表述为:“只要行政首脑是立法权的一个组成部分,那么无论终身任职或有限期任职,无论选举产生还是世袭产生,他都是一个君主”(P252)。显而易见的是,这两个定义具有完全不同的内涵,至少詹姆斯一世和查理一世绝对不会认为一个选举产生的、有限期任职的个人是君主。对于这种差异,作者在全书中有两种不同表述,在第四章结尾处,作者承认存在转折和断裂,“美国人对王权的辩护,以及与其对于国王的辩护截然分开”(P223页)。但是在更多的地方,作者却坚持认为并不存在断裂,相反这是同一种思潮的延续,比如在第五章中,作者说“总统制的创立则标志着一场20年之久的专权运动最终取得胜果”(P247)。

如果我们认同这两种观点存在断裂,那么这本书只是重复了一遍传统叙事。我们都熟悉的美国独立叙事本来就承认殖民地在1775年存在对于君主制的普遍幻想和留恋,也承认在1787年主张强大行政权的联邦党人在立宪会议中占据了上风。而颠覆传统叙事的外观只是来源于作者用“王权派”同一个词概括了两个存在根本性差异的观念。而如果我们认同作者在本书中反复明示暗示的观点,即王权派的观点自1775年以来就一以贯之的。那我们就要面对一系列非常极端的结论,包括杰斐逊和亚当斯认为在美国殖民地应该恢复詹姆斯一世和查理一世的制度。很遗憾的是,这个结论还真就是作者在书中反复强调的:在本书中杰斐逊、亚当斯和汉密尔顿都是“王权派”的代表人物,还有一处提及华盛顿在支持王权派的观点。尽管汉密尔顿对于行政权的推崇的确比较激进,尽管亚当斯很钟爱英国的政治制度,但是这个天下何人不尊王的结论实在是很荒诞。之所以会出现如此荒诞的结果,是因为作者在本书中存在一系列含混不清、缺乏论证的观点,而面对这些观点读者显然存在以下疑问:

1. 美洲殖民地在1775年存在王权派思想(第一章),是否意味着1775年主导大陆会议和独立战争的政治精英也是王权派?

2. 政治精英的个人思想中包含对君主制的推崇(第一章),是否意味着这些政治精英不可以同时赞成、或者在总体上更加赞成激进的辉格派思想或者共和主义思想?是否意味着推崇君主制的政治精英就一定是王权派?

3. 政治精英支持君主制(第一章),是否意味着支持1640年之前的绝对君主制、而非光荣革命后受辉格派思想改造后的君主制?

4. 赞同代议制中的代表无需严格反映全体人民的构成(第二章),是否意味着赞同国王可以代表人民?

5. 主张美国应该建立强大的行政权(第四章),是否意味着赞同君主制,甚至是1640年之前的君主制?

作者颠覆性的整体叙事是建立在以上若干问题都回答(或者暗示)为“是”的基础之上,但这些“是”至少在本书中全都缺乏论证。与本书渲染的气氛相反,传统理论对于许多政治精英在1780年代后赞成强大而独立行政权有各种详尽的论述和解释,并不需要依托“王权派”思想。在理论上,孟德斯鸠和洛克的理论都足以解释行政权、甚至三权分立理论的合理性,行政权和不那么激进的辉格主义或者古典共和主义也是兼容的;而在实践中,独立战争和邦联的低效运作也足以解释对于行政权的重视。事实上,这本书中所提到的主要故事情节在戈登·伍德的书中就已经有充分的介绍和说明。时至今日,相关讨论和研究更是不计其数。本书作者并没有增加什么新情节、新材料,又是如何做到以“王权派”颠覆原有叙事和理解的呢?这一点是我对作者极其不满意的一点。我能够接受不同的厨师往锅子里加了不同的原料。多种政治传统在特定时空的交融也是我觉得美国独立的最有趣之处。但是作者非要说某个厨师的某一味原料特别重要,就是另一回事了。至少我不觉得王权派的料比辉格派更重要。讲的刻薄点,如果美国独立时,真的有那么多如作者所说的“王权派”,那我们根本无法理解《独立宣言》、《美国1787宪法》、《立宪会议记录》、《联邦党人文集》或者任何一部重要文献。所以作者在本书中对《独立宣言》和《联邦党人文集》的解读是极为牵强的。比如以下这段:

他们也依然认为,国王陛下本来有权利承担17世纪议会革命之前英国君主以特许状的方式所行使的专权。不出所料,《独立宣言》最终将乔治三世斥为暴君,这很大一部分是因为“他与其他人一道使我们受制于宪法所为规定、法律也未承认的管辖权,并且同意了那些本不成立的法案”。……乔治三世之所以被称为“暴君”,就是因为人们假定他在法律意义上的权力要比一百多年来所有英国君主所主张的权力都大。事实上,大陆会议在1776年7月单独谴责国王这一事实正表明他们其实仍在坚持新斯图亚特式的帝国理论。我实在不明白,作者是如何罔顾《独立宣言》里控诉乔治三世的其他显然包含辉格派和共和主义精神的诸多罪状:“拒绝批准对公众利益最有益、最必要的法律”、“把各州立法团体召集到异乎寻常的、极为不便的、远离它们档案库的地方去开会”、“一再解散各州的议会,因为它们以无畏的坚毅态度反对他侵犯人民的权利”、“他建立新官署,派遣大批官员,骚扰我们人民,并耗尽人民必要的生活物质”、“力图使军队独立于民政之外,并凌驾于民政之上”等等等等,并且坚持把独立宣言解释为被乔治三世残忍抛弃的“王权派”的怨言。

最后,但是同样值得一提的是翻译问题。虽然我认识本书译者,也认为这本书的翻译质量上佳。但是这里有一个我非常疑惑,很想知道答案的问题。在译者后记中,译者是这么说的:

以本书最为核心的概念royalist为例,在中文语境中通常译作“保皇派”。然而从字义来看,“保皇”更多是指拥护、保卫国王个人;而在本书中royalist之概念则指代一群从政治理论角度支持国王式的权利却对国王个人并无特殊情感的美国革命者,继续沿用“保皇派”的翻译便不够准确。因此,中文译文应更体现出这一群体对于王权——而非国王——的推崇,故我将其译作“王权派”。作者这段解释体现了对于全书内容极为简明扼要的概括和理解,也是体现本书精髓的绝佳处理。但是将royalist翻译作“王权派”这个中性词却可能遮蔽了中国读者的警觉心。回到我在上文中提出的一个疑问:杰斐逊、亚当斯、汉密尔顿甚至华盛顿,全都认为自己是royalist吗?如果在中文中出现杰斐逊是保皇派,任何读者都会起疑心。当然纠结中文毫无意义,探究royalist在美国革命时的词义和语境才是回答问题的思路。探究词语的含义和变迁本应该是剑桥学派的拿手绝活,但作者在词义问题上却含糊其辞,实在是非常令人失望的事。

《王权派的革命》读后感(三):什么是“王权派”——答小p兄书评中的几点疑问

首先,非常感谢小p兄对《王权派的革命》一书的严肃评论。作为本书的译者,我在这里简单谈一下自己对于小p兄几点疑问的回应。

小p兄对于此书最大的质疑在于“王权派”(royalist)一词的模糊性。在小p兄看来,纳尔逊在此书中实际上使用了两种不同意涵的“王权派”概念,一种是詹姆斯一世与查理一世意义上的“王权派”(第一、二章),另一种则是主张强行政首脑意义上的“王权派”(第四、五章),而“这两个定义具有完全不同的内涵”,因为前一种意义上的“王权派”显然不会接受后者的选举制和有限任期制(“至少詹姆斯一世和查理一世绝对不会认为一个选举产生的、有限期任职的个人是君主”,见小p书评)。可以说,小p兄的这一批评确实是“问到了点子上”,因为一旦这一批评成立,那么纳尔逊对于美国革命叙事的颠覆在很大程度上便被消解掉了。

那《王权派的革命》一书是否存在一个统一的“王权派”的定义呢?不妨看一看作者自己的说法。在导论的第10页,纳尔逊给出了自己的“王权派”定义:

我们所讨论的这种理解之所以应被称为‘王权派的’,是因为它明确赞同那些在1642-1660年英国革命中支持王权的人所持有的宪政理论。因此,问题便转化成“1642-1660年英国革命中支持王权的人所持有的宪政理论”到底是什么?

再具体到小p兄所提出的五点问题。问题一,“美洲殖民地在1775年存在王权派思想,是否意味着1775年主导大陆会议和独立战争的政治精英也是王权派?”在我看来,“主导”是一个很难定义或评价的标准。而在《王权派的革命》一书中,纳尔逊也比较回避做出这样的判断。正如其本人所说,“我所使用的‘王权派的革命’一词并不代指整个美国革命,它所指的只是一种对于美国革命性质和目的的特定理解——一种这场运动的若干领导者所共有的理解”(第10页)所以,能给出的答案或许是,大陆会议与独立战争中的几位领导者——汉密尔顿、詹姆斯·威尔逊(这位小p兄未提到的人物其实是此书最主要的角色,而小p兄多次提及的杰斐逊并不算纳尔逊心中的王权派)、亚当斯——是王权派。

问题二,“政治精英的个人思想中包含对君主制的推崇,是否意味着这些政治精英不可以同时赞成、或者在总体上更加赞成激进的辉格派思想或者共和主义思想?”对此问题的回答取决于我们如何理解君主制与辉格派思想。如前文所述,在纳尔逊看来,君主制的核心是行政首脑的自由裁量权/专权,而辉格派思想的核心则是议会相较于行政首脑专权的至上性(supremacy)。根据这种解读,那么答案就是“是”,推崇君主制与辉格派思想是不兼容的。

问题三,“政治精英支持君主制,是否意味着支持1640之前的绝对君主制,而非光荣革命后辉格派思想改造后的君主制?”对此问题需要澄清的一点是,在纳尔逊看来,斯图亚特君主制本身并不是一种“绝对君主制”,而是一种“混合君主制”。也就是说,纳尔逊所理解的斯图亚特君主制与小p兄所理解的斯图亚特君主制是有本质不同的(在我看来,这也是小p兄之所以会觉得纳尔逊许多结论“荒诞”的一个重要原因)。而在他看来,汉密尔顿、威尔逊等“王权派”也“坚信自己捍卫的是真正的‘混合君主制’而非王权专制”。(第11页)

问题四,“赞同代议制中的代表无需严格反映全体人民的构成,是否意味着赞同国王可以代表人民?”这个问题我感觉纳尔逊在第二章中回答得还是比较清楚的,议会派代表理论的核心在于代表者与被代表者的“相似”,而王权派代表理论的核心是被代表者对代表者的“授权”(默示或明示)。所以,“是”,王权派赞同国王可以代表人民,相应地,到了1787年以后他们也赞同总统可以代表人民,甚至比国会更能代表人民。

问题五,“主张美国应该建立强大的行政权,是否意味着赞同君主制,甚至是1640年之前的君主制?”这一问题还是取决于对于斯图亚特君主制的理解。如果君主制的核心是一个独立于立法权的、享有巨大专权的执行官,那么在纳尔逊看来,“主张美国应该建立强大的行政权”确实就相当于“赞同君主制”,只不过完全没有采用君主制的名义。

综上所述,纳尔逊颠覆性的整体叙事确实建立在以上若干问题都回答为“是”的基础上,只不过与小p兄的批评不同,在我看来,纳尔逊对于以上五个问题在书中还是给出了比较详尽的论证的。而小p兄对于此书所产生的困惑,在相当程度上来自于其与纳尔逊对君主制之理解的不同——因此,对本书一个潜在的、更为深层次的批评或许是,纳尔逊对斯图亚特君主制核心的把握是否正确?

而我个人比较认同的小p兄对此书的批评是纳尔逊对《独立宣言》的处理。在纳尔逊看来,《独立宣言》之所以把矛头直指英王乔治三世,恰是因为美国革命者对于乔治三世行使其专权曾寄予厚望,而后者却拒绝了美国人的诉求、选择站在英国国会一边。(第79页)这似乎是一种过于简单的“因爱生恨”的解释,而缺乏更加严密细致的文本分析。(顺便推荐一下另一本我非常喜欢的著作,恰好便是对于《独立宣言》文本的出色解读,Steve Pincus的The Heart of the Declaration: The Founder’s Case for an Activist Government)不管怎样,以一页不到的篇幅处理美国革命中如此重要(且对“王权派的革命”论述构成挑战)的文本显然是不够的,因此我也期待纳尔逊教授未来会对此有所澄清。

最后,再回应一下小p兄对于本书翻译不算批评的“批评”——将royalist翻译成“王权派”这个中性词是否遮蔽了中国读者应有的警觉?在这一点上,我必须承认自己是有意为之的。鉴于royalist的另一潜在译法——“保皇派”——在中国历史语境中已不可避免地带有贬义(想想文革中“砸烂保皇派XXX的狗头”的口号),所以我个人认为,有必要以一个中性的词汇——“王权派”——来促使读者更加严肃的思考这些拥护执行权之人的主张。如我在译后记中所言,“王权派”一词的意义不仅仅局限于我们对于美国革命及宪制的理解,同样也有助于我们在中国思想史研究中对康有为、章太炎等人之思想有一番更恰切的定位,而这其实是我作为一个中文译者的最终期冀所在。

《王权派的革命》读后感(四):【转】埃里克·纳尔逊谈对美国革命的重新解读

耶鲁大学法学院 吴景键

原文载于:上海书评(2018年12月)

原文地址: https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_2741721

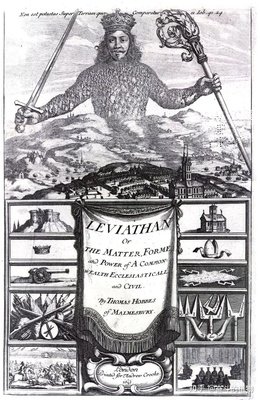

埃里克·纳尔逊(澎湃新闻 蒋立冬绘)美国革命时期政治思想可谓美国史研究领域内最为经典的议题,名家辈出。然而近十余年来,由于缺乏新史料之刺激、学者视角开始转向底层与边缘等原因,这一领域内已罕有重量级作品问世。直到2014年,哈佛大学政府学院教授埃里克·纳尔逊(Eric Nelson)出版《王权派的革命:君主制与美国建国》(The Royalist Revolution: Monarchy and the American Founding)一书,主张美国革命其实是“一场反对立法机构而非反对国王的革命”,在本质上乃是“一场支持王权的反叛”,沉寂已久的美国早期史领域才又重新燃起激烈讨论。

近日,本书中译本译者、耶鲁大学法学院博士候选人吴景键专门采访了纳尔逊教授,请纳尔逊教授为中国读者介绍了这本书的创作源起、学术方法以及其与美国当下政治的关联性。

为何重新解读美国革命

您可否和中国读者先简单分享一下您的人生经历?谈一谈您是如何成长为一名政治思想史学家的?纳尔逊:我是一个土生土长的纽约人,在纽约上的高中,后来在哈佛大学读本科。我从小就对历史学和政治学有着浓厚的兴趣,而对哲学的兴趣则要来得晚一些。很幸运的是,一到哈佛我就遇到了一批非常出色的老师,比如詹姆斯·汉金斯(James Hankins, 哈佛大学历史系教授、欧洲文艺复兴思想史专家)。来哈佛的第一个礼拜,我就上了一门他的研讨课,由此开始着迷于霍布斯的学说。此外,我也开始了系统的古典学训练,因为我从小就对古希腊罗马文明非常喜爱并且自学过一些拉丁文。在这些爱好方面,我确实可以说算个“怪人”(geek)吧。后来,我逐渐对上述两方面知识间的互动产生了兴趣——近代早期欧洲政治理论家们是如何阅读、理解古典文本的。不过在那个时候,我的志向仍然是当一个律师。机缘巧合的是,在哈佛本科的最后一年,我同时申请了哈佛法学院和资助美国学生赴英留学的马歇尔奖学金(Marshall Scholarship),但恰好先获得了后者的录取。如果不是这样的话,我想我现在应该已经是一个律师了。后来,我便决定去剑桥读书,因为昆汀·斯金纳在那里任教,他是我的学术偶像,也是我在哈佛的本科论文导师理查德·塔克(Richard Tuck)教授的老师。可实话实说,我当时的想法依然是,花两年时间体验一下智识上的快乐,然后回来继续读法学院。直到我真正开始在斯金纳门下学习,我才彻底决定要以学术为业,由此开始进一步攻读剑桥的政治思想史博士学位。

我注意到,您早期的两本著作《共和思想中的古希腊传统》(The Greek Tradition in Republican Thought)以及《希伯来共和国:犹太传统与欧洲政治思想的转变》(The Hebrew Republic: Jewish Sources and the Transformation of European Political Thought)都是关于古典学与欧洲近代思想史之关联的。是什么因素促使您转向美国政治思想史研究并决定重新解读美国革命之起源的呢? 《共和思想中的古希腊传统》《希伯来共和国:犹太传统与欧洲政治思想的转变》纳尔逊:这个问题比较复杂。我自己其实一直都对美国早期政治思想史有一定兴趣。而我最初的两本著作处理的却是古典学研究与政治思想如何互动的问题。这两本书最根本上是想回答:当欧洲人突然重拾起一门古典语言并且接触到大量以这种语言书写的文献之后,他们对政治的看法会产生怎样的变化?

从某种角度来看,这似乎与美国早期政治思想史无涉。但是,当我在写作《希伯来共和国》一书时,却发现它其实与革命问题有着诸多关联,因为希伯来文本中有着大量反对君主制的思想,而这种将君主制视为偶像崇拜的观点又进一步通过犹太拉比的著作传布到欧洲话语体系中。在欧洲语境下,第一个接受这种观点并加以系统阐释的便是约翰·弥尔顿,随后,托马斯·潘恩又汲取了弥尔顿的观点并将其融入《常识》一书中,而后者恰恰又成了北美最畅销的著作。我对这样一条脉络非常感兴趣,它从希伯来传统一直贯穿到托马斯·潘恩。

不过,我产生要就此写一本书的想法则是更往后的事情。大约在2009年的时候,我已回到哈佛任教,有学生开始想我抱怨在哈佛找不到专门教美国革命的课程。我的第一反应是,这些学生一定搞错了,哈佛大学光历史系就有六名专研早期美国史的老师,怎么会没有美国革命史课程呢?可当他们拿着课表给我看时,我发现事实真是如此——哈佛竟真的没有一门关于美国革命史的课程。在我看来这荒谬至极,简直可算作一桩丑闻。我本人虽不专治美国革命史,但我自信有能力教一门美国革命政治思想史课程。于是,我便在下学期开了一门名叫“美国建国的政治思想”的课。

《王权派的革命:君主制与美国建国》我很好奇,为何哈佛当时会连一门美国革命史的课程都没有呢?纳尔逊:这个问题说来话长。简单来说,大部分研究型大学的学者都喜欢教他们正在研究的题目,很少有人愿意去教美国革命史,因为这看起来太老套了。大部分在1970-80年代进入这个行当的学者都对性别、种族以及奴隶制历史更感兴趣。相比之下,美国革命史实在令人乏味,那似乎只是“死白男”(dead white male)们的历史。

而我则因为上面所说的原因开始教这样一门课,并且花了一个夏天的时间按照时间顺序阅读从1764年到1789年间的革命小册子。正是在这一备课过程中,我慢慢发现,这里面所呈现出的故事似乎完全不同于传统美国革命思想史研究所告诉我们的那个故事。不过即便到此时,我也并不认为这里面有一本书的内容可作。我尤为仔细地阅读了1760年代晚期的那些小册子,包括班克罗夫特、汉密尔顿以及詹姆斯·威尔逊(James Wilson)讨论英国议会权力的作品。其中,他们对斯图亚特君主制以及英国议会的认识让我甚感意外。过去我们总是被教育说,美国革命是一项辉格派的事业,而美国革命者则是十七世纪英国议会派们的继承人,可我刚才提到的那些作者却不是这样一副辉格派的论调。他们大力颂扬查理一世、詹姆斯一世以及国王专权(prerogative),全然没有辉格派的样子,反而跟辉格派的观点截然相反。他们还进一步就殖民地之起源发展出一套与辉格派不同的历史论述:他们不再认为第一批殖民者是逃离国王与教会的暴政,而认为他们是在国王的保护之下逃离议会的暴政。在我看来,这一点非常有趣,于是我先写了一篇文章《爱国王权主义》(“Patriot Royalism”)发表在《威廉与玛丽季刊》之上。

而在讲课的过程中,我的思路一步步拓展开来。有一天结课后我走在街上,突然意识到,那些1760年代晚期到1770年代早期竭力捍卫国王专权、对英国宪制及殖民地历史持斯图亚特式理解的小册子作者——约翰·亚当斯、亚历山大·汉密尔顿、詹姆斯·威尔逊、本杰明·拉什——后来不仅仅成为联邦党人的代表,更是成为美国总统制的奠基者。于是,思路一下子豁然贯通。原来这些人一直都没有改变他们的观点,在创设美国总统制时,他们试图分配给美国总统的权力不正是他们在1770年代希望英国国王恢复的那些国王专权么?一旦我想到这一点,我就知道,可以着手写一本书了,因为确实有这么一条线索从1760-70年代一直贯穿到制宪时期。

美国革命思想史研究的方法论

我们知道,在《王权派的革命》出版之后,戈登·伍德教授(Gordon Wood)曾经非常尖锐地批评您这本书误解了美国革命的性质。而巧合的是,伍德教授最著名的作品《美利坚共和国的缔造:1776-1787》与您的著作的中译本却在两年内相继出版。在您看来,中国读者应当如何看待这两本书之间的关系?他们是提供了两套对美国革命截然不同的论述还是互为补充呢? 《美利坚共和国的缔造:1776-1787》纳尔逊:这真是一个尖锐的问题。我自然希望中国读者能够两本都读。伍德教授是我最尊敬的一位学者,我从他那里受益良多。詹姆斯·哈林顿(James Harrington)在讨论霍布斯的政治理论时曾说,“我将通过与他论辩来告诉他,他教会了我什么”。而我也是这样看待我与伍德教授的关系的。事实上,我自己的导师之一伯纳德·贝林教授也是伍德的老师,而伍德的工作在很大程度上正是发扬了贝林教授在《美国革命的意识形态起源》一书中所提出的核心观点。而伍德最为擅长的则是州宪法的研究,特别是1776年到1777年中间这段时间的州宪法。而他对这一时段的研究在我看来很大程度上也是正确的。

你要问我们二人是否存在不同?当然,我们对革命以及革命与宪法的关系存在完全不同的理解。不过,在一点上我们却存在共识,而且在这一点上我从他那些学到了很多,那就是——早期的八部州宪法具有非常鲜明的辉格派色彩。从1776年7月4日后通过的第一部州宪法开始,直到1777年纽约州宪法通过以前,所有的州宪法的确都以一个很弱势的执行权作为其特征。而这也正是《常识》大热、美英决裂的那段特殊时期。在这一时期内,辉格派的观点及其支持者确实呈上升势头。可我想说的是,这仅仅是一个例外时刻。在此之前与在此之后还有大量与革命存在紧密关联的人物不但不是辉格主义者,反而是反辉格主义者,是高度的王权主义者。而当这批人重掌大权之后所通过的几部州宪法——比如1777年纽约州宪法,1780年亚当斯起草的马萨诸塞州宪法以及随后威尔逊主导起草的宾夕法尼亚州宪法——都表现出不同于这一中间时期的意识形态。

所以说,我和伍德教授对美国革命的认识当然是不同的,不过从某个角度来说也有一定互补性。对1777-1778年间大约十八个月长的时间内那股激进辉格主义宪政思想,伍德教授确实做出了系统性的重要论述。

接着上一个问题,您觉得当下对美国革命以及美国早期政治思想的研究中,有什么主导性的潮流么?纳尔逊:第一股潮流,也是我很赞同的一股潮流,就是重新回到宪政与法律史。一批学者开始在帝国语境下重新严肃审视美国的法律与宪政思想。在我看来,这其实是回到更早的一条研究美国革命史的理路之中,而其开创者则是一名极为出色的学者——查尔斯·麦考文(Charles Mcllwain, 1871-1968)。正是麦基文第一个把美国宪政讨论视作一场帝国层面上的讨论,并且察觉到美国人对英国法、英国宪制以及殖民地与英国宪制之关系有着不同的理解。而现在,玛丽·比尔德(Mary Bilder)、丹尼尔·休斯博什(Daniel Hulsebosch)等人所接续的也正是这一理路。

而另一个与此相关的潮流则是所谓的“跨大西洋史”(transatlantic history),即把美国革命放在更大的十八世纪跨大西洋图景之中,而不是仅仅作为一个地方性事件。它会强调在美国、英格兰、爱尔兰、法国以及其他许多地方,有大量类似的人在进行着类似的论辩。而美国革命者所使用的宪政话语,在相当程度上便取自爱尔兰人在十七世纪所提出的观点以及苏格兰人在1707年合并法案之前对英国宪制的解读——诸多独立的王国乃是因系于一位国王而联结在一起。这方面目前也有不少有意思的著作。

那您觉得《王权派的革命》这本书应该放在哪一条理路之中呢?纳尔逊:这里面麦考文对我影响至深,我很佩服他。可遗憾的是,他在很长一段时间内都被人们遗忘了。不过,现在算是有一股“麦考文回潮”(Mcllwain Revival),这还要感谢约翰·菲利普·里德(John Philip Reid)的著作。他是复建美国法律史的老前辈之一,与此同时也影响、训练了一大批新生代学者。而我自己深深受惠于麦考文以及里德。在一定程度上,我的著作可以说是进一步阐明了麦考文的观点。我想,他比后世学者更加清晰地把握了美国革命时期政治冲突的本质。因此,我的写作方式其实更接近1920年代麦考文的理路,而不是其后几十年的学术脉络。

刚才我们讨论了《王权派的革命》在美国革命研究脉络中的位置。与此同时我也注意到,您“将此书献给昆汀·斯金纳,吾师吾友”,而斯金纳也正是您在剑桥的博士生导师。所以,您会认为此书算是以“剑桥学派”的方法来处理美国革命思想史的一次尝试么?在您看来,“剑桥学派”最突出的特点又是什么呢? 昆汀·斯金纳纳尔逊:我想世界各地的学者,包括中国学者在内,可能都不太喜欢说自己是某某学派的一员。这一点很有趣,哪怕是最有名的学派——比如法兰克福学派——你去问他们的话,他们也会说,“哦,不,我不是这学派的一员。”

可事实上,当然存在“剑桥学派”这么一回事,而我也当然是其中的一员。我在剑桥接受学术训练,我的两位老师——昆汀·斯金纳、理查德·塔克——都是这一学派的重要成员,而我同时还有幸接受了其中另一重要成员——约翰·波考克的指导。如果连我都不算“剑桥学派”成员的话,恐怕也就没人算得上了。而使“剑桥学派”之所以成为一个学派的,则是其强调“语境”(context)的政治思想史研究方法。它力图还原文本在其创作时的特殊历史语境下到底想要表达什么意思。“剑桥学派”担心的是,如果不仔细研究“语境”,人们就很容易误读文本的意思。可以说,“剑桥学派”的每一位成员都是被这样一种忧虑所驱动的,他们力图纠正一种所谓的“现在主义”(presentism)。而在美国革命思想史研究之中,我们格外需要这种“剑桥学派”的作品。因为那些人们习以为常的对美国革命史的主流叙事其实是相当晚近才形成的,而在其形成之时,美国的具体语境已与革命时期完全不同。人们很容易就可以在历史文本中找到他们想找的东西——因为人们其实已经预想了那些历史人物应该怎么想、他们想表达的意思应该是什么。而“剑桥学派”的目的则是要认真对待历史人物所表达的内容。在方法论上,我深深受惠于“剑桥学派”。

不过在我看来,我跟“剑桥学派”在哲学层面又有所不同。1960年代的早期“剑桥学派”不仅仅是语境论者(contextualist),同时也是相对主义者(relativist)。他们深受维特根斯坦、语言哲学以及分析哲学之影响。他们在根本上认为,与语境主义相伴而来的,不仅仅是答案的改变,更是问题本身的改变。也就是说,他们并不认为,洛克或者马基雅维利可以跟我们现代人对话。这些人物都受制于他们的特定时代,而他们的论述因此也只关乎他们的时代,而无法超越其语境(travel out their context)。对他们而言真实的东西,对我们而言可能就不是。那种所谓追求永恒之物——柏拉图式的道德或政治真理——的想法注定是徒劳的。然而,我自己却是一名柏拉图主义者,一个道德哲学方面的实在论者。而且,我并不认为哲学层面的实在论与历史学方法上的语境主义有什么必然的冲突。假如你是一个哲学上的实在论者的话,你同样也会想成为一个语境主义者,因为你想知道到底为什么那些思想家会这么想。因此,我是方法论层面的“剑桥学派”成员,但在哲学层面却不是。

王权派思想与当代美国政治

美国总统特朗普刚才我们讨论了您的著作的方法论问题,但我想读者或许更关心您的作品与现实政治间的关系。您在《王权派的革命》一书最后为我们如何理解美国总统制提供了一个全新的视角,提出美国总统制的雏形其实是十七世纪英国的混合君主制。而就在您这本书出版两年后,特朗普当选美国总统。越来越来多的人开始意识到“行政权集于一人”以及“总统比议会更能代表人民”这类主张的危险性,而这恰恰类似于当初王权派的观点。所以您是如何理解您的这部作品对现实政治的意义呢?纳尔逊:我在写作此书时最为担心的一点就是,人们会认为我是在为“一元化行政”(unitary executive)提供某种背书。而这既非我所想,也非我所为。事实上,在我看来,十八世纪以降美国总统制的发展,特别是国父们从未料想到的行政国家的诞生,已经使当年的论辩难觅踪影。与总统制相关的问题已经彻底被改变了。当王权派们主张创设一个强有力的总统职位的时候,他们完全不会想到要创设一个可以随意发布行政命令(executive order)的总统。他们当初想要的只是一个拥有完整的否决权和任命权的总统,也就是说,他们仅仅是不想参议院拥有“建议及同意权”(advise and consent power)。他们后来一直为制宪时被迫达成这一妥协而感到懊悔万分,亚当斯和威尔逊直到十九世纪后也依然觉得这是他们犯的一个大错。可是,这并不是现在争论的焦点。如果说现在还有什么关于总统权力的讨论仍可算是当年讨论之延续的话,那或许就是外交政策方面。人们现在依然会讨论总统的缔约权以及授权使用武力的权力,而当初总统制的缔造者们的确是希望总统能在这些方面享有一定自由裁量的空间。不过总的来看,关于总统制的故事已经彻底改变了,除了一个方面——那就是代表问题。

奥巴马总统此前在寻求国会批准通过对叙利亚进行武装打击时曾有过一个很有趣的演讲。在阿萨德政权刚打算动用化学武器的时候,奥巴马声称,一旦叙利亚跨过这条红线,他将同意动用武力作为惩罚。可当阿萨德政权真的跨过红线以后,他却犹豫不决了,而是跑到国会说——我希望得到国会的授权来使用武力。当时,奥巴马在白宫发表了一场演讲,说“我要前往国会,因为国会是人民的代表”。这完完全全是一种辉格主义的理解。我们的总统竟然说,他们而不是他自己,才是人民的代表,这实在是罕见。因此我觉得,国会还是总统更能代表人民至今仍然是一个问题。而在这个意义上,王权派与辉格派的论战也确实是一场“活”的论战。

而我的另一个强烈感受是:我所讲述的这个有关美国革命的故事,将有助于我们理解今日美国宪政体系所面临的挑战。因为本书在本质上想要揭示的一点是,虽然人们从小被教育说,美国是个共和制国家或是民主制国家,但这其实搞错了。要知道,早期英国宪制的结构深刻影响了美国革命的性质。我们现在所拥有的政体,其实是十七世纪英国混合君主制的某个变种。约翰·亚当斯当初就说的很清楚,如果人们想要恰当地描述美国宪制的话,就叫它有限君主制吧,这就是他们想要缔造的政体。而这也意味着,美国宪制的运作其实倚赖于一系列不成文规则。

为什么这一点相当重要呢?这表明,我们在享受混合君主制所带来的好处(比如避免了某一分支的专制)的同时,也必须面对它可能带来的种种危险,而其中最大的危险便是宪制僵局(impasse)。在司法分支以外,我们拥有总统、参议院以及众议院三个分支。而这三个分支必须进行合作,如果其中任一分支拒不履行其在宪政体系中的功能的话,整个系统就会陷入瘫痪。可事实上,某一分支拒不履行其功能这件事本身却并不违反宪法。参议院可以合乎宪法地拒绝通过总统提名的任何人选;众议院也可以合乎宪法地拒绝通过预算。换句话说,整个系统其实完全基于一系列不成文规则之上,正是这些规则使得这些分支不会用尽各自的专权,而达到相互间的一种平衡状态。可一旦这些不成文规则开始瓦解、各个分支不再行使其功能,美国宪政体系就陷入了大麻烦。在过去几年,我们就见证了这些不成文规则以惊人的速度土崩瓦解。而这一点在参议院对最高法院大法官提名的态度上表现得最为明显,想想当初参议院拒绝为加兰德法官举行听证的事情吧。事实上,我们的宪政规则正在崩溃之中,而如果你了解我们的政府形式的话——它本质上是一种十七世纪混合君主制——那你就会意识到现在到底有多危险。可是,美国人民对此尚未有足够的警觉。

Flag of a royalist USA 我觉得您的观点与亨廷顿教授的观点非常相似,即美国政体在本质上是一种相当古老的政体。纳尔逊:当然。不过我和亨廷顿教授有一点不同。亨廷顿教授认为,美国政体在本质上是十八世纪英国君主制;而我则认为,它其实是十七世纪英国君主制。

最后一个问题,您能否跟我们简单聊聊您未来的研究计划?纳尔逊:我刚刚写完题目与此截然不同的一本书,预计明年夏天面世,名为《自由主义与神正论》(Liberalism and Theodicy)。这本书所处理的是当代自由主义、世俗化政治理论与神学的关系。而我核心想要论证的一点是,自罗尔斯以降的自由主义政治哲学家未能充分意识到,他们的哲学前提是建立在一个多么充满争议却又遮遮掩掩的神学基础之上。因此,这本书可以说是通过认真对待神学而展开的一种对自由主义政治哲学的批评。