伪满洲国读后感100字

《伪满洲国》是一本由迟子建著作,译林出版社出版的精装图书,本书定价:138元,页数:940,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《伪满洲国》精选点评:

●作为一部群像小说 对于我来说 关联感有点弱 可能得看到很后面才明白像李文,拳头这些人的出场意义。战争无论是胜利还是失败,带给百姓的都不会是善终。

●关于中华民族近代噩梦的不远历史,作者摒弃了宏大叙事或带有价值导向的整体故事线,以平淡的语言和舒缓的节奏娓娓慢叙一个个平行或偶有明暗交织的故事---亦是一个个活生生个体在时代洪流下的命运。不同出身、不同阶层、不同性格、不同结局的群像,是波诡云谲、冰冷严酷时代下,鲜活生命的悲情和温暖。或有不足,则是篇幅过长,而曲线过平,细腻的文字和新颖的结构初读惊艳,久后难免有点疲劳。

●这一版字真的太小了!

●好作品终于有了好版本

●小中见大。文字凝炼,如泣如诉。

●乱世中的小人物的故事。

●写得非常差劲,作为一部长篇小说远远不及格,结构近乎于作者对其手头极有限、片面的历史资料的拼凑堆砌,那段特殊时空的特有质感根本未能得到精准的还原与传达,京哈奉连乃至山林荒野显得苍白而无灵魂;人物塑造更是单薄、失真,很多角色不论性别阶级国籍都是同一个四十五度角仰望天空没事就跟星星和蝴蝶说话的模子,至于个别历史人物如溥仪,作者对其内心世界的真正挖掘基本为零,很显然并没下过多少功夫深入进去;一些自然主义风格的描写,比如杨三娘怎样用掏耳勺搞卫生,令人厌恶,毫无书写的必要;作者自身的创作态度似乎很成问题,经常暴露出有悖常识之处,比如裹脚的满族大户小姐,“雪青色”的马,日本人彼此对白用的是幼稚的抗日神剧腔等等。作者显然对日语知识一无所知,遑论大量必要的日文参考资料在其写作中的缺失。最后,比喻用得实在太烂。

●多层次、多角度描述了日据时期的东北。

●不是历史,只是历史下的生活碎片。但个人认为生活里的人的善恶放在哪个时代都是相仿的。

●依旧喜欢迟子建老师的作品,小人物看大历史。很独特的写作风格。

《伪满洲国》读后感(一):说说自己的感受

大历史下的小人物,生活百态也尽显其中。看似无关,最终却能交织一起。 有敬佩,有同情,有怜悯,有愤恨…太多的感糅合在一起。读起来,总能像要知道朋友消息一样去打探。 何为人性?其实人性太复杂,同样一个人,不同的环境,他就能展现两面,三面,多面的自己,而让人让己都惊讶不已。 但是,读完整本书,总感觉有些遗憾,总感觉有缺失。却又说不出来。

《伪满洲国》读后感(二):记录一点感想

书中在描写景物时使用拟人和比喻尤其多。

书中人物也特别常有拟人的表达。

杨靖宇在雪地上做自画像时我觉得太尬了。

觉得还是缺少时代特色,具有满洲国特色的情节不够多,不够详实,溥仪执政或者日本人执政有做了什么?移民来的日本、朝鲜平民的生活是怎样的?那些学了13年日语的学生们是怎样的?

731里的那个医生为什么那么留恋王亭业?

《伪满洲国》读后感(三):真正的伪满洲国

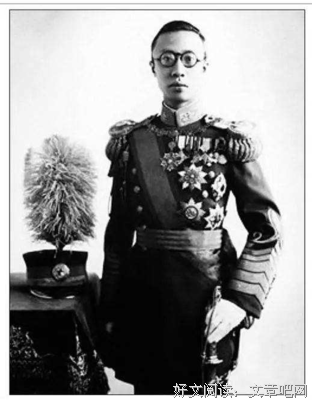

从书本上了解关于伪满洲国的历史大都是说溥仪这个末代皇帝为日本人做了十二年的傀儡皇帝,殊不知在这段心酸的历史中,为之付出代价最多的是人民百姓。如跋中所说“人世间的风霜雪雨,大都被普通百姓所承受了”,人性之光是真正永远照耀这个世界黑暗的明灯!在书中各个人物被塑造得鲜活,以编年体向读者娓娓道来小人物的故事,大人物溥仪所占篇章甚少。阅读此书原以为我会是了解历史真相而愤慨,结果更多的是无奈、悲凉、同情,以及满满的感同身受。

《伪满洲国》读后感(四):《伪满洲国》记录

认识一个人会记住他的很多。我会记住一个人的外貌,他的声音抑或是他的气味,零零总总的。迟子建的书中包含着她的印记。有人说她像萧红,或者是齐邦媛。这么说不能说错,来自东北的作家,写满洲写白山黑水,多多少少都会有字里行间的冷和淡。东北的风是寒的,酒是辣的,人是热的。但是,字确实静的。像是看透了生死的橡皮人一样,哪怕触目惊心的血肉也在白雪下变得那么安静。迟子建的风格也是这样,然而,她哪怕写的是黑暗的历史,也时不时有着少女的春意。如同长不大的女孩,看什么都会不经意间流露出童话般的美好。

从2019年冬到2020年的夏,从平静的生活到支离破碎的日常。我读着她的书,看着动荡不安的年代中每一个如同沙土般渺小的人。写得很有代入感,因为这样的人可能就是生活中的甲乙丙丁。看着他们,我想到了小时候买过的蚂蚁城堡。偶尔看着他们忙东忙西,却不自知自己活着的天地只是我的个角落。从前,教我要冷静要理性。有些性格却是注定。面对起伏不定的生活,每一个决策都是没有回头路的。我想知道,如果当初选了这个,今日是否会过的愉快。我太想找回快乐了,我喜欢边境上少数民族过的那种田园生活。我喜欢胡二对生活有着自己掌控,那种自信和洒脱是我从来都不曾拥有的。

我喜欢的都是我得不到的。

《伪满洲国》读后感(五):未读其文 已见其人

年初,迟子建出现在先锋书店《伪满洲国》小说的座谈现场,一同的还有格非、毕飞宇等。当他们在台上一起谈文学时,自嘲已是退下舞台的老人了。同期的60一代作家经历了历史的开放、外国文学的开放,眼界开阔得多。的确在他们口中的乡村、家国情怀已经包含历史厚重感,至于退至舞台边缘,我更愿意相信每位读者心中的舞台不一,他们仍会是某些人的至爱。铁凝谈到他们年轻时认为格非很火,长篇气象作品是茅盾的《子夜》。《伪满洲国》中有地方风俗史、地方社会史,较之2000年,现在重读它,会认为是饱满热忱、含有野心的作品,写这部小说时,自己当时不入流,可以很自在地准备自己的资料,从容写作。毕飞宇很诚恳地提及,位于江苏的写作容易得多,在东北在漠河是艰苦的。迟子建独自生活写作,她说回家时,是一支笔伴随着她、陪伴着她、安抚着她。荣誉殿堂是沉重的,是很累的。

末了,一位粉丝现场为迟子建唱词偏爱的辛弃疾《稼轩词》,那一刻我有些恍惚。

“楚天千里清秋,水随天去秋无际。

遥岑远目,献愁供恨,玉簪螺髻。

落日楼头,断鸿声里,江南游子。

把吴钩看了,栏杆拍遍,无人会,登临意。

休说鲈鱼堪脍,尽西风,季鹰归未?

求田问舍,怕应羞见,刘郎才气。

可惜流年,忧愁风雨,树犹如此!

倩何人唤去,红巾翠袖,揾英雄泪。”