福楼拜小说全集(上中下)读后感锦集

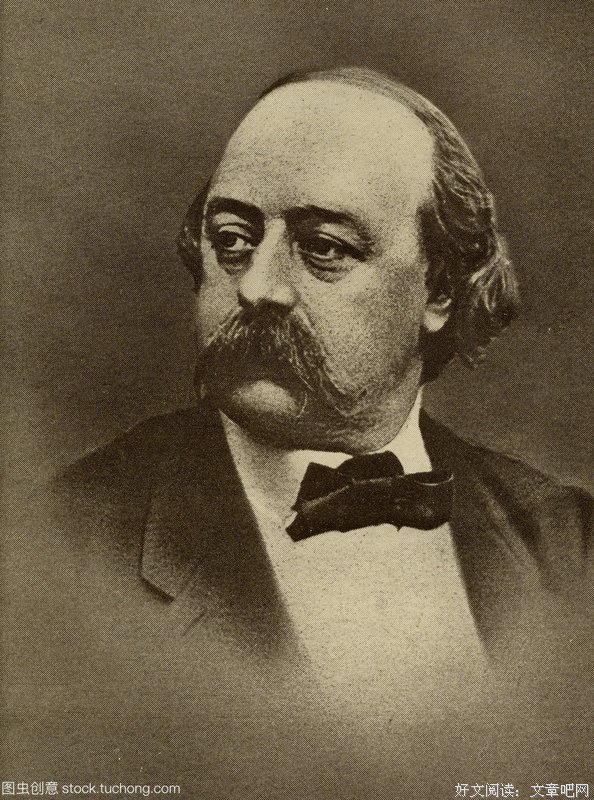

《福楼拜小说全集(上中下)》是一本由福楼拜著作,人民文学出版社出版的平装图书,本书定价:79.90元,页数:629+632+606,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《福楼拜小说全集(上中下)》精选点评:

●译笔未得形神。

●《布瓦尔和佩库歇》太好看了,阅读体验堪比少年时面对《巨人传》的震惊,够狂欢,够渊博,够犀利,够现代,老福胃口真不小,可惜没有写完,或许,人生不已,试验不止,未完之完,以致无穷,也是结尾一种?

●原书绝版,读的是下册影印版。《布瓦尔和佩库歇》太好看了,难以想象福楼拜生活在19世纪的人,思维十分开阔,内容绝对“百科全书”式,福楼拜的野心绝对不小,如果没有突然病逝去,这部书可以一直写下去啊。另,《三故事》里面《淳朴的心》,会让人想起辛格的《傻瓜吉姆佩尔》,都堪称完美。

●只看了下册

●布瓦尔和佩库歇……

●不娃儿与裤配些很像堂吉诃德

●精致

●[PKU/223]I565.44/18a(上中下)

●《布瓦尔和佩库歇》

●看的下卷,还收录了文学书简,可以和丁世中译的单行本参照。《布瓦尔和佩库歇》是两位情比金坚的基友对现代社会求索不得而复返的寓言。小说戛然而止,但相信福楼拜可以无休止写下去——当代知识生产体系中学科体系化、专业化已到了登峰造极的地步。福楼拜非叹个体之穷愁失途,亦兼现代性社会的荒诞。

《福楼拜小说全集(上中下)》读后感(一):她是加邦特拉的恺撒

《包法利夫人》可能是人类文明史以来最好看的小说之一了。当然是我个人的历史,就象一部电影,它描述了各种可能性,但留给爱玛的只是痛苦。这可能是19世纪的法国、欧洲人的预感和体验。的确,按照福楼拜的逻辑,爱玛也可以算是具有资本主义精神的冒险家,不是别人,就是爱玛。她在修道院时就热中于华莱叶小姐的桃色新闻(旧闻),一只漆画的碟子,就可以使她浮想联翩。马克思说,多少比例的利润,就可以使资本家发起一次世界大战?当爱玛处于她一生的颠峰时刻,也许就是夏尔在下午看到她收拾家什的时刻,那一刻爱玛仍有可能性,从舞会归来的路上,当子爵策马前行的时候,爱玛命运已经确定无疑。

因此,想想古斯塔夫·福楼拜的话吧,“包法利夫人就是我”。福楼拜也摧毁了自己的可能性,他开始认命。他只想做个娼妓一般的文人。这没什么不好。最关键的问题在这里,当一个作家及其主人翁成为资本主义精神的标本时,他是否悔恨,是否内疚。不应当悔恨和内疚,既然上帝选择了他,那么就是他。

然后当一双可爱的黄手套戴在一位乡村花花公子的手上时,爱玛被彻底打动了,折服了。被太多人喜欢并不是好事情,比如那位年轻的法律系学生,他带来爱玛最终的毁灭,但重要的是,爱玛有无上的权力,既然“她追求理想,她是加邦特拉的恺撒”(波德莱尔语),那么对她来说,她天生就可以选择更好的可能性,她只不过在这部小说里,留下一个哀惋的结局让人感叹。

而一部好的小说应该具有开放性,如果让今天的人来写《包法利夫人》也许会让爱玛以一位觉醒的女性主义者的角色谢幕。这个结局使人鼓舞。

如果你仔细地阅读《包法利夫人》,阅读任何一个作品,你就会发现它们永远预留了可能性给读者,读者才是真正的恺撒。幕布收起时,恺撒们应该站在台上,接受赞美和荣誉。

《福楼拜小说全集(上中下)》读后感(二):《布瓦尔和佩库歇》

刘方翻译的还是不错的。

布瓦尔和佩库歇是两位抄写员,两人认识后彼此感觉很投机,于是很快交上朋友。有一天,布瓦尔收到了一份亲戚遗产的信,信上说由佩库歇继承这笔数量可观的遗产,于是两人果断放弃职业,一起到乡间购置了别墅和地产,并开始了他们的“科学生涯”,其间还有两人与当地乡绅、乡民的无数令人捧腹的趣事,写得十分精彩!布瓦尔和佩库歇一门接一门地研究学问:农业、园艺、果木、化学、解剖、生理、医学、天文、博物、地质、考古、历史、文学、戏剧、语言、政治、体育、通灵术、催眠术、哲学、宗教、神学、骨相学、教育、社会学……然而一事无成。“他们总是那么热情洋溢,可总是面临越来越深的敌意和困惑不解。”(西利尔·康诺利《现代主义运动》)小说因福楼拜突然辞世而中断,使人觉得此种徒劳无益之举,似乎无尽无休。这当然不是作家的本意。根据他留下的提纲,二人对此感到厌倦,于是重操旧业,誊写了一册“固有概念词典”。作家曾经说:“要从全书才能看出意义来。”(1877年10月5日致左拉)正如弗雷德里克与戴洛里耶那样,布瓦尔和佩库歇最终也要退回起点。在此过程中,他们也要丧失一切。

《布瓦尔和佩库歇》是19世纪法国伟大小说家居斯塔夫·福楼拜未完成的一部长篇小说。虽然,对于我国乃至很多欧美读者来说,福楼拜的《包法利夫人》、《萨朗波》、《情感教育》、《三故事》这四部更为人熟知,但是,现当代西方有很多作家(尤其是许多现代主义作家)、学者认为福楼拜的未完成小说《布瓦尔和佩库歇》才是其一生的巅峰之作,其伟大之处是超越时代的,是伟大的福楼拜在现代主义文学滥觞世界文坛之前写出来的现代派小说,就像我国青年学者黄海宁所说的那样,“如果把它与《包法利夫人》等作品进行比较分析,我们就会发现福楼拜创作风格的较为明显的转变,即由前期的现实主义转型到自然主义甚至现代主义,而这种转变正是在《布瓦尔和佩库歇》这部小说中最终得以完成,因此我们要充分认识《布瓦尔和佩库歇》在作家创作风格转型中所具有的重要地位。这种转变的出现,和当时的社会大环境及作家的家庭出身、成长经历有关,如他早年就受到浪漫主义风气熏陶,后又受到科学主义思潮的影响。当然还与他的思想和独特的文艺观有关。更重要的是,福楼拜的这种转变对后世作家尤其是新小说派产生了巨大影响,而福楼拜本人也藉此在文学史上占有了更为重要的地位。”虽然这部小说最终未完成,且长期以来被忽视了,但现在已有越来越多的评论家就这部奇特的小说发表专著。

这是一部关于愚蠢与无知的百科全书。福楼拜称布瓦尔和佩库歇为“两个老好人”;他们是漫游于人类文明领域的堂吉诃德,探寻行为与所探寻的对象同样毫无意义。《布瓦尔和佩库歇》又是一部“悲观主义小说”,而且对福楼拜来说,诚为这一方向的集大成之作。虽然被米歇尔·莱蒙看作“小说之外的作品”,——大概因为其中人物和场景的安排,已经不再依循诸如性格和因果关系之类自身规律,而完全服从于主题的需要。然而按照福楼拜所说要“引起思索”而非“令人发笑或哭泣,也非让人动情或发怒”,这么构思并不出人意料。这是一部“观念小说”。出人意料的是如此包罗万象的构思居然能够付诸实现。作家自己说:“得是疯子,而且要有三倍的疯癫,才会去写这样一本书。”(1872年8月18日致罗婕夫人)为做准备,他曾阅读不同学科的一千五百种著作。亨利·特罗亚在《不朽作家福楼拜》中讲,遗稿于作者身后面世,“拜读之下,死者的友人甚感惶惑,但俱称是大师的绝响。”这回《福楼拜小说全集》中译本出版,我们得以首次读到《布瓦尔和佩库歇》,震惊之感一如特罗亚的描述,虽然其间已经隔了一百二十多年。这是一部令人无法企及的书,它给我们前述议论提供了一个向度:不愿重复自己的福楼拜,想走多远就走多远——除非死神降临,打断这一历程。

《福楼拜小说全集(上中下)》读后感(三):福楼拜小说全集

福楼拜是批判现实主义巨匠之一,与巴尔扎克、司汤达撑起了法国批判现实主义的旗帜。他的写作与另两者又另有不同,缺少那种大气庞勃的气势,但有着独特地细致严谨,这也许就是他的作品数量不多的原因。并且他主张作者完全隐身于幕后,并不出面长篇大论,这也与巴尔扎克不同。 《包法利夫人》:这是作者的第一本书,却也是最有名最出色的作品,福楼拜可谓一鸣惊人,但作者毕竟是近四十岁才写出此书,也算积累了数几十年的生活经验了。 主人公爱玛,是一个普通的女子,事实上出场的人物都是普通平凡的。我记得以前对师妹说,过去的作品主人公都是英雄,或者至少有些英雄事迹,哪怕是卡西莫多,他也算丑得英雄。可是在此书中基本没有,可以说整部小说就是一个普通的乡下妇女偷情最终自杀的内容。可是为什么又如此流芳百世呢?这到是一个迷团。也许是因为读者们都在书中看到了自己。 世上绝大多数人都是普通人,但内心都不甘于平凡,于是英雄美女的故事层出不穷,不过看多了伟人英雄之后,我们的内心未必会满足,也许还有些审美疲劳。于是普通人终于开始登上文学的主舞台。 爱玛不是一个坏女人,只是一个有些虚荣的女人,可是她的周围没办法满足这种虚荣,书中对其家庭以及丈夫的描写可以理解,于是她开始追求刺激,梦想并拥有了情人,可是偷情本身也许非常刺激,但一则也会陷于平凡,二则事实上情人也是庸俗的。于是爱玛只有用更加破坏伦理的方式来更刺激自己,如同吸毒一般,终于送掉了自己的性命。其实爱玛是个可怜的人,是周围庸庸碌碌的环境和人毁灭了她。 而这种环境正是当时法国社会的写照,大革命结束了,正统王朝波旁王朝也下台了,菲利普王朝即没有开疆扩土的志气,也没有吸引人的魅力,于是整个社会便庸俗化了。于是爱玛们大量产生了。也许爱玛就是庸俗的平民的化身。而结局也颇为令人深省,人生该如何才有意义? 《萨朗波》:这是我最喜欢的作品之一,当年看时真是爱不释手。此书从总体看到有些浪漫主义风采。 当然福楼拜有些借古喻今。以迦太基佣兵起义来暗示着菲利普王朝的结局。书中迦太基的统治者要么少义寡耻,要么残暴。反而是佣兵首领马托形象鲜明,他为了爱情而着迷,却是光辉不屈,指挥着佣兵们战斗到最后一刻,作者显然暗示着他与萨朗波是太阳与月亮,阴阳一体,所以在马托死亡后,萨郎波也死亡了。 本书委实过于精彩,不仅有着大气磅礴,在细节上也是精雕细刻,可说无一外不精美。这是我看过的最出色的历史小说之一。 《情感教育》:作品带有相当的自传色彩,我感觉主人公莫罗有着福楼拜的影子,当然只是影子。 说是小说,其实并没有什么故事主线,而且1848法国革命是书中重要的背景,有着大量的篇幅描写。 标题虽然是情感教育,也有着莫罗的几段感情叙述,但我感觉应该算是成长小说,只不过莫罗并没有成长为什么人,只是在活着,在这个大时代随波逐流的活着,虽然他努力奋斗过,但处处受挫,到老一事无成。这也许有着个人的因素,但社会的问题也不少。这就是一个庸碌的时代,只有庸俗才能够飞黄腾达。 《圣安东尼的诱惑》:作品非常古怪,以著名圣人圣安东尼为主人公,表现了林林总总的魔鬼的诱惑,经历这些诱惑的圣安东尼如同接受魔鬼指引,探索了宇宙万象,感受了一切、体验一切、认识一切,最终战胜自己。 作品的表现手法颇为另类,感觉不太适合现实主义,倒有些浪漫主义的色彩。 《三故事》:——《淳朴的心》《圣朱利安传奇》《希罗迪娅》,算是福楼拜最出色的短篇小说,作者都有着宗教背景,《淳朴的心》是表现一个普通妇女的纯洁的一生,她认真努力地活过了一生。《圣朱利安传奇》是以朱利安试图逃脱杀父弑母的命运,结果依旧无果,而后入世苦修,终终获得救赎,很有《俄底浦斯》的色彩。《希罗迪娅》则以施洗者约翰被杀为故事,阐述了基督教初创时期的历史风貌,这段故事在《圣经》中也是著名的故事。 《布瓦尔和佩库歇》:如果说《情感教育》中莫罗的庸庸碌碌的一生是时代和个人性格造成的话,那布瓦尔和佩库歇纯粹就是自我折腾了。布瓦尔和佩库歇是两个有着相似趣味的孤单老人,在退休后一起隐居乡村,于是开始了人生折腾之旅。两人对人类的一切知识一一进行尝试,当然结果是注定的。作者用喜剧化的笔法讽刺了这种人生方式,不过我想我们认为的有意义地生活难道不与布瓦尔和佩库歇在本质上一样吗?

《福楼拜小说全集(上中下)》读后感(四):理性时代的可怜白痴:《布瓦尔与佩库歇》

诚实地说,格非所著《文学的邀约》中提到的译名《布法与白居榭》要比今天看到的《布瓦尔与佩库歇》听起来有气质得多。而如果纳博科夫写《文学讲稿》的时候有兴趣关照一下这本书,或许它的名气就可以逐渐和塞万提斯的《堂吉诃德》相提并论了。纳博科夫尖锐而严厉地批判《堂吉诃德》,认为塞万提斯是在作弄一个老年人,让这个老年人在他所生活的世界里、在他临死之前,打破自己固有的对于生活的信仰,用他荒诞的骑士生活经历,持续地为故事中的旁观者和现实中的读者增添笑料,这里面却是深深的刻薄,是一种世风日下的小丑型喜剧描写。而福楼拜的这本书在这个思路下去思考,就更是不逞多让:塞万提斯只创造了一个老爷(虽然后面加入桑丘,但还是有主次之分),福楼拜直接安排了一对旗鼓相当的“卧龙凤雏”;塞万提斯让堂吉诃德信奉的是单一的骑士精神,而福楼拜干脆把他所能涉及到的所有科目、领域、范围的知识、观点都灌输给了这两兄弟——写到这里我甚至觉得他们就是《光头强》里的熊大熊二。布瓦尔和佩库歇自从搬家开始,便历尽波折,之后的生活用“每况愈下”来形容更不为过,而且更让人怜惜的是,两个人专注地做每一件事,起码认真地钻研过一阵子,却从来没有在任何一件事上取得成功。如果说实践性的项目上两个人总是落得狼狈不堪,那么理论性的认识上,他们更是一步步迈入了怀疑主义乃至绝望,有神论是有错的,无神论也难以自圆其说;历史知识是假的,新历史主义更让人没有了研究的兴致。

这本书弥漫着浓厚的悲观主义气息,这像是福楼拜在对长期处于另一种生活/世界中的想要返璞归真的居民的劝诫,断不可认为每个人都可以成为李子柒。它让我们意识到,一切意欲“有为”的按图索骥的努力(没有生命体验的学究式阅读:通过阅读理论文献就期待将自己从一种社会身份转化为另一种社会身份并取得成功的想法)都是不可实现的。我们看布瓦尔和佩库歇,就像是在看两个白痴,但是白痴却是出现在现实生活中的人的影子。这就好像在高屋建瓴的所有领域的佼佼者,甚至于牛顿,会否在取得成就之后,就也达到了一个超出生活理智可以判断的位置了?这本书更像是在反对、嘲笑理性主义,因为理性的追求让他们一直处在一种非理性的癫狂状态,无论从哪个领域或哪个方面看,他们的生活都没有因为认识、学习到知识而变好。而他们所接触到的物,也不是物自己了,而是指向其他的物,from one thing to another thing。最荒诞的情节是他们对自己的日耳曼女仆进行实验的片段,这里甚至出现了魔法,这种观感和《百年孤独》已经很切近了。布瓦尔想要召唤老布瓦尔的灵魂,福楼拜写道:“一个急着干起来,另一个生怕自己真的相信了。”这句话多辛辣啊。

这种对于人生“有为”的潜力的探索,也可以被认为具有个人主义的乌托邦色彩,即如果不能教化一个群体,起码对自我进行教化和制约,于是福楼拜为他们设计了一个传统的乌托邦式的乡村环境,然而几乎所有乡邻都成为了他们的阻挠。所有的美好设想都沦为水月镜花。福楼拜也提到了家庭和教育:然而,在两性关系上,两个人一个被戏弄,一个患上了性病;在青少年教育上,越是显学式的努力,越让被收养的小孩儿变得乖戾。福楼拜这种设计,也像是在嘲笑鸡娃们的家长:如果自己都达不到自我教育,就不要对下一代抱有太多的期望,否则期望越大,失望越大。

故事是一个经典的断篇,就像卡夫卡的《城堡》或《到美国去》一样——说实话,断篇对于读者而言,既是一种奖励,又是一场恶作剧:它鼓励读者自己去想象结局,又嘲弄读者花费了这么长时间而无法完成完整的阅读过程(包含起因-经过-高潮-结局)。但是这本书对于福楼拜而言,是写不完的,因为福楼拜还有太多未来得及言说、评论、批判的;而对于我们,也是无法想象一个结尾的,因为我们也渴望让布瓦尔和佩库歇两兄弟去经历我们的人生困境,从而提出对于我们有帮助的经验教训。所以从这个意义上说,我反对朗西埃所提及的那个结尾:“…他们又回到课桌前,被迫永久地抄写那些只能是刻板模式的收藏。”(朗西埃《文学的政治》)。而格非和林培源则说:“但他们最终失败了,决定重拾过去的抄写员的营生,不再将书中语言应用到现实生活,只是复制它们。”(林培源的译稿中注释道:“…其实,小说的结局是后人根据福楼拜写作提纲的手稿推断出来的,因为他还没来得及写完就离世了。”)如是。无论是朗西埃还是林培源、格非,都没有看到严肃意义上的真正的故事结尾。他们只是为了自己的观点替福楼拜将一个未竟的结尾公之于众,而我在心中便是产生一种复杂的无可名状的悲哀——正如卡夫卡的K也被人“转述”着进入了城堡——

这些转述者僭越了他们所应该崇敬的原始文本,和王莽有区别吗?