《牛棚杂忆》读后感摘抄

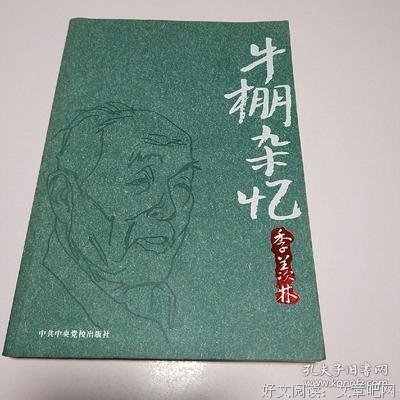

《牛棚杂忆》是一本由季羡林著作,浙江人民出版社出版的精装图书,本书定价:38,页数:208,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《牛棚杂忆》精选点评:

●季老先生用诙谐自嘲的方式讲述了十年浩劫中的亲身经历,望永不再有这样的时代......

●以前看到一句话说 文学功底差的人就像刚入行的厨师,会把各种华丽的食材堆在作品里;而真正的高手会端出一盘满满家的感觉的西红柿炒鸡蛋。季羡林就是后一种,语言朴实无华,但真挚的情感及力求真实的叙述让人对他的故事充满了兴趣。

●看完后可太喜欢季羡林了呜呜呜

●从文学价值上讲实在没什么可观性,笔触也难登大雅之堂,但这本回忆录的历史意义早已超越了它的文学价值。更值得提及的是文字间虽充盈着作者的愤懑与心酸,但始终不忘以一种轻松幽默的口吻讥诮着“当权者”。我读季羡林的第一本书,感觉是个很好的开始。

●印象最深刻的就是季老在描写其被批斗时的所处所想,在那样的生活氛围之下,每天都活的心惊胆战,时间久了,只能让自己去把他当成一件不痛不痒的事情去承受。人内心里阴暗面,真的是无法想象,也无法理解。

●(kindle)

●关于丧失尊严的回忆。

●中国人是最擅长遗忘的

●那是一段漫长难熬的时光 心疼那些被迫害的人

●老先生的真实值得敬佩!幽默的地方,忍俊不禁又忍住泪水。

《牛棚杂忆》读后感(一):血泪之书,不忍卒读

季老是我很佩服的一位语言大师,精通多国外语,著作等身。但并没怎么读过季老的作品,关于他印象最深的还是高中读过的一个故事——是他留学德国时的一段锦年情事,脑海里还记得那个美丽的德国姑娘,一生未嫁,守候着那台打字机。(当然,事实是否果真如此,我并不知晓,都是高中被美好的爱情故事荼毒了。

《牛棚杂忆》读后感(二):真实到毛骨悚然

#读书.04月.02.044#2020年4月8日,用微信读书花了7小时2分钟看毕《牛棚杂忆》。读后感是,真实得毛骨悚然。我的印象中两个人是极度不惮于暴露真实的自己的,一个是卢梭同志,一个就是季先生,他的《清华园日记》,感兴趣的同学可以看看,也是真实到令人发指“看清华对附中女子篮球赛。说实话,看女人打篮球,其实不是去看篮〈球〉,是在看大腿。附中女同学大腿倍儿黑,只看半场而返。”这本杂忆不论宏观,只看微著,记的都是自己进入牛棚后看到的和受到的,都是非人的,无尊严的,让人都忘了寻死的事。从开始看到别人被斗,到自己觉得自己应该被斗,到毒打辱骂家常便饭,如果革命小将们对自和颜悦色,便惶恐不已。老先生说自己带着刺带着气儿再写,那文字里面的讽刺,让人心塞。不足道也,值得愿意思考的人都看看。这些杂忆的岁月既是空前,但愿绝后。

《牛棚杂忆》读后感(三):牛棚杂忆

暑假看A Single Tear只花了一下午,后劲大到仿佛大病一场…牛棚杂忆却读了一月有余,实在也是因为断续看不下去。最后一篇反思足够再狠狠波动心灵,更深感季老伟大了,虽然我并不愿意用这种方式认识到这种伟大。突然想到09年夏天发新书的时候第一次有很深的印象即是因为课文《小苗与大树的对话》,那年老人刚离开,参考书甚至都没有来得及改,转眼也十年了。

# 如果把这个至关紧要的问题坦诚地、实事求是地回答出来,全国人民,其中当然包括知识分子,会衷心地感谢,他们会放下心中的包袱,轻装前进,表现出真正的安定团结,同心一志,共同戮力建设我们的社会主义社会,岂不猗欤休哉!

我们既不研究,“礼失而求诸野”,外国人就来研究。其中有善意的,抱着科学的实事求是的态度,说一些真话。不管是否说到点子上,反正真话总比谎话强。其中有恶意的,怀着其他的目的,歪曲事实,造谣诬蔑,把一池清水搅浑。虽然说“蚍蜉撼大树,可笑不自量”,但是毕竟不是好事。

《牛棚杂忆》读后感(四):读后感

牛棚杂忆 人生中有很多的第一次,这是我第一次读国学大师季羡林的作品。 本书中季老回忆了文化大革命期间被批斗的一系列事件,只有事后回顾,耄耋之年季老才会如此坦然。他们终究是不能被原谅的,这是一场不能忘记、也不该忘记的浩劫。季老认为“不会改造人的灵魂”,但其实灵魂已被改造,“士可杀亦可辱”,“折磨的结果只能使人堕落,不能使人升高”。 现在很多老人“为老不尊”,不是老人们坏,而是坏人变老了,说不清是批斗者还是被批斗者。季老曾说过“根据我的观察,坏人同一切有毒的动植物一样,是并不知道自己是坏人的,是毒物的。我还发现,坏人是不会改好的。”他一生经历了太多苦难,死后还不得安宁,请放过这一生辛勤,为我们留下瑰宝的人吧,给他一片净土。

《牛棚杂忆》读后感(五):随笔

文革一段历史于我的印象就是一团黑影一团迷雾,所有的认知集中在“文革”“迫害”“1966-1976十年”这些标签上,但对具体的苦难及造成的损失说不上来,本书以一个亲历者的身份撰写,虽不能面面俱到各地区各层级的斗争实景,但是管中规豹可见一斑,除了游斗、喷气式、挂木牌、殴打等外在性的举动的不人性之外,更让我看到了外在伤害后对人心理造成的创伤的不可磨灭。作者讲到最后分不清自己是人是鬼,极度缺乏自信,对是非善恶的评判标准感到怀疑,特别是拣食馒头那段描述令人叹息。之后一段时间内,还是习惯于低头走路,伤害造成的习惯还在延续,更别说精神创伤了。文革中形成的告密、罗织之风大概会使得幸存下来的人心有余悸三缄其口吧,活下来已是万幸,切莫再多口实引火烧身,可能有很大一部分人都有这样的心理阴影。再次为自己深处和平自由的时代感到庆幸,珍惜当下,以史为鉴,在广袤的中国,决策者的决策正确与否,掌控的尺度正确与否,命令的传达贯彻正确与否是多么的重要啊。

另外通过本书对文革那段历史说不上清楚,但是的确是加深了解了,作者行文简单明了,通俗易懂,其中多用反语,看的出他对当时一些人一些事的不屑与鄙夷,而且也直面了自己在整个思潮激荡中错误判断的一面,可以说写的很客观公正了。