呼兰河传读后感摘抄

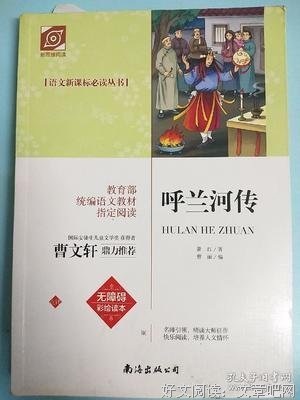

《呼兰河传》是一本由萧红著作,万卷出版社出版的精装图书,本书定价:28.00元,页数:256,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《呼兰河传》精选点评:

●语言的天才。用最简单最口语的文字,却含量极大。我并没有见过第二个这样的作家。 她的一生都在奋力摆脱欲紧锁住她的运命,写乡村,也用很多似乎不属于那个空间的语词,她始终是一个在任何地方都难以安定难以归类的异数,让你不得不佩服!

●人性的无限荒凉在旧社会一览无遗,是愚昧也是无奈,当时只道是寻常。

●“婆婆虐待媳妇,做婆婆的死了下油锅”

●哇,看着前面萧红描述的呼兰河的生活,觉得这种只能在记忆里才有。想造一个理想国。 团圆媳妇之死,有二伯的“穷论”,冯歪嘴娶妻以及妻子死后独自抚养两个小孩…… 这不仅是呼兰河这样,中国(至少在当时)的几乎所有农村应该都是这样吧?封闭,消息闭塞。任何一点“出格”的事情都能变成大家的饭后谈资。愚昧是真,淳朴也是真。

●一开始觉得这个小孩子特别招人讨厌,这些所作所为不就是纯种的被宠坏的“熊孩子”吗,做了坏事还要用一派天真烂漫的口吻来描述。直到看到小团圆媳妇也才发觉,她的恣意妄为和其他妇人的“应该谨小慎微”是呈鲜明对比的,她的善良和小城人民的封建麻木也是呈鲜明对比的,她虽然任性,但是鲜活。尤其是在不经意间为小团圆媳妇说话和向祖父讲述冯歪嘴子家里的窘境时,用小孩子以及任性的小姐身份,讲出了大人不敢讲不愿讲的真话。而且看她对除了祖父以外其他亲人寥寥的叙述,相信萧红的童年并不是只有她《呼兰河传》里写的快乐,否则她也不用一再强调院子的荒凉。

●9.30-10.2北国情调,再沉稳不过的文字表述,阅读体验却是精神衰弱式的

●萧红笔下的呼兰河 泥坑与荒野 满载着悲苦与凄凉 文字节奏自成一格 以小孩子的口吻没有批判没有煽情 在这纯净的放大镜下愈显满篇萧索 唯有和祖父在一起的时光是明媚的 园子里的一草一木一花一树 都是作者心中最温暖深情的恋念 小城中的人们大多愚昧又蛮横 让人心中隐隐作痛同时又无比渴望良善

●萧红的敏感大概来自于她的童年,这些苍凉的故事就发生在她身边,文字好像只是忠于描述这个行为本身,没什么凛冽的词汇,却看得人心内刺痛。这些逆来顺受的人们啊!我想冯歪嘴子一定和王姑娘有一段很好的爱情,在那个女性还不如一个家畜值钱的年代,他买了那许多鸡蛋,他替她分担家务,他好好养育着她留下来的孩子。而那个一直在反抗的小团圆媳妇,终究还是死在愚昧里,死在旁观里,死在麻木与无动于衷中,这寒冷的,悲凉的,满目疮痍的呼兰河啊。

●童年的世界有很多美好。 看过了很多善与恶,当时不懂,后来也就懂了。

●人生就這麼寂寞著寂寞,荒涼著荒涼了。雖然如此,讀起來卻像詩又像歌。冷冷清清,戀戀不捨。

《呼兰河传》读后感(一):只有两句摘抄

看之前想象着是多么恢弘多么跌宕起伏的小说,看了之后才知道原来是更接近于散文式的自传体小说。对于童年生活的回忆与描述充满了童真童趣,却也实在凄凉。不仅是因为反反复复出现的“凄凉”,还因为这些被封建传统深深束缚着的小人物。沉默依然是东方的故事,人民在古老的壁画上,默默的永生,默默地死去。

1. 家里边多少年前放的东西,没有动过,他们过的是既不向前,也不回头的生活,是凡过去的,都算是忘记了,未来的他们也不怎样积极地希望着,只是一天一天地平板地,无怨无忧地在他们祖先给他们准备好的口粮之中生活着。

2. 他们看不见什么是光明的,甚至于根本也不知道,就像太阳照在了瞎子头上了,瞎子也看不见太阳,但瞎子却感到实在是温暖了。

他们就是这类人,他们不知道光明在那里,可是他们实实在在地感得到寒凉就在他们的身上,他们想击退了寒凉,因此而来了悲哀。

《呼兰河传》读后感(二):真糊涂是幸福的,假糊涂是痛苦的

在哈尔滨上大学那会儿,我就一直在想要不要去呼兰看一看萧红故居,犹豫再三,基于乡下地方太偏僻当天去当天未必能回来,就没敢去。 但这在我心里缠绕成结。 这两天跑新华书店,便随手翻了《呼兰河传》,发现序有很多语句直击我心(茅盾写的)。基于有始有终,停下了正在读的《季羡林谈人生》一口气把这个淹溺在封建思想的乡下小故事看完了。 小时候在东北的各种嬉戏与书里小萧红的生活,不免有很多相似之处。拉大锯的童谣,院子里的植作,幼时令人窝火的恶作剧,冬天硬邦邦的冻梨,还有一个总逗小孩要零食的大爷。这些让我不免想起杨绛先生说过的话,“年轻的时候以为不读书不足以了解人生,到后来才发现如果不了解人生,是读不懂书的。读书的意义大概就是用生活所感去读书,用读书所得去生活吧”。 书读的越多,电影看得越多。越能看到重叠在一起的地方,也因此渐渐达到融会贯通。 在这封建与剥削的压迫中除了因愚昧保守而自食其果,这些人的生活原也悠然自得其乐。这件事倒是让我明白了季老所说的“真糊涂是幸福的,假糊涂是痛苦的”这句话。

因此我也同样虔心默祷上苍,今后再也不要让真糊涂进入我身,我宁愿一生背负假糊涂这一个十字架。

《呼兰河传》读后感(三):人事已远,见字如面

很短的一本书,行文不像是长篇小说,反倒更接近散文,围绕着童年生活在呼兰河镇上的琐事,有温暖,但更多的是凄凉。 “满天星光,满屋月亮,人生何如,为什么这么悲凉。” 想来独居香港患病的萧红,心境大概也是如此。 前半部平淡又有几分欢乐,麻花造成的一场闹剧,玫瑰开花期与祖父开的玩笑,壮丽璀璨的火烧云……简洁的文字仿佛一下子把人带到了惬意闲暇的园子。 不过到后半部,犹如严冬降临,显然残酷凌冽了许多。小团圆媳妇被毒打虐待,跳大神吃偏方,当众脱光衣服在滚烫热水中泡了三场,终于死了。 团圆媳妇一死,看客们倒无端生出些寂寞来。于是当磨官冯歪嘴子和王家大姑娘成了一对还生下孩子时,议论声便纷纷而至。话也总是那几句:“我看那姑娘不像好的”,“哪有姑娘家大说大讲的”。人们似乎又找到了乐趣,那就是探听冯歪嘴子磨坊里的动静,看看他是不是要上吊自杀,又或用刀自刎。 不过冯歪嘴子一家照样活着,孩子大了,王大姑娘又怀了第二胎。八月一到,王大姑娘就死了,留下冯歪嘴和两个孩子。 旁观者眼中的冯歪嘴子似乎非完不可了,“看吧,看他可怎样办!” 可冯歪嘴该拉磨拉磨,该担水担水,照常地负着他那份责任,照常地活在世上。大儿子已经能干活,第二个孩子也会笑了,呼兰河的故事结束了。 “以上我所写的并没有什么优美的故事,只因他们充满我幼年的记忆,忘却不了,难以忘却,就记在这里了。” 一九四零年的萧红写下呼兰河传这最后一句话,到如今已经八十一年,人事已远,见字如面。

《呼兰河传》读后感(四):呼兰河

黑龙江的中部,松花江有个支流是呼兰河,蜿蜒而静谧,夏常降雨,冬愈结冰。一百多年前,萧红在这里出生,在这里成长,以回忆记载了一部绮丽的《呼兰河传》,使这条河闻名于世。

图片来源:网络读这部小说最大的感受便是“荒凉”。

天地是荒凉的。泥坑被雨水浇过,变成了泥河,泥河水蒸发变成了泥地,吞噬了拉车的马;到了冬天,严寒把大地冻裂了,把人的手也冻裂了,井被冻住,天空是灰色的。

人是荒凉的。10几岁的“团圆媳妇”遭受暴力、被驱鬼、洗滚烫的热水澡,这一切只因为愚昧的婆婆“教育”她,最终团圆媳妇死了,也仅成了街坊四邻的谈资而已。

“呼兰河这小城里边,以前住着我的祖父,现在埋着我的祖父。 我生的时候,祖父已经六十多岁了,我长到四五岁,祖父就快七十了。我还没有长到二十岁,祖父就八十岁了。祖父一过了八十,祖父就死了。 从前那后花园的主人,而今不见了。老主人死了,小主人逃荒去了。 那园里的蝴蝶,蚂蚱,蜻蜓,也许还是年年仍旧,也许现在完全荒凉了。“

一百多年过去了,希望这座小城的那半段故事不再发生。

《呼兰河传》读后感(五):裸露的灵魂

萧红是一个我听闻很久但从未碰触其作品的作家,学术界也将这本书籍认为是萧红的长篇自传小说。有人说萧红的心是孤寂的,也有人说她的内心是丰盈的,整本书读罢,仿佛让我看到萧红裸露的灵魂,了解萧红的背景后,让我意识到,也许不仅她家的院子是荒凉的,她的内心更是荒芜的,本书给我带来的感受主要有如下几点: 一、写实的众生百相 萧红回忆着小城的街道,热闹非凡的庙会野戏,家里物件的摆设,祖父与自己的后花园,老胡家的小团圆媳妇,边缘人物二伯以及兢兢业业谋生的冯歪嘴子等等,对于了解农村状态的人来说,这些人物以及事件总让人觉得好像就发生在自己身边。人们会为家人驱除病魔请人跳大神,会尽力为死去人们购得体面的纸人,也会为小团圆媳妇流下同情的泪水,但现实也会告诉我们,跳大神不过是因为人们迷信,扎彩铺制作精良也难以掩盖工作坊的的寒酸凄凉,而那廉价的泪水在无知愚昧面前又不免显得可笑,好能好到何种程度,坏又能坏到何种地步,不过是在时间的洪流中,呼兰河城的人们一天又一天过着日子而已。 没有人去填陷了无数次马的泥坑,没有人指出跳大神的滑稽可笑,没有人给予小团圆媳妇适时的呵护,是冷漠吗?我想不是,困囿于这样一个环境中,又有几人能看透。“冬天来了就穿棉衣裳,夏天来了就穿单衣裳,太阳出来了就起来,太阳落下了就睡觉”,众生百相,众生说到底也不过是一个相。 二、情感的冷暖交织 小城人们对待小团圆媳妇的态度,二伯与周遭环境的疏离,人们对冯歪嘴子的传言,萧红以外人的视角勾勒出了当时人们的荒诞,不禁让人疑惑:一个人要经历多少,才会有这样嗤笑世人愚昧无知的清醒啊。同时,萧红表达了对祖母的不喜欢以及整本书对她父母描写的刻意缺失,这是萧红内心荒凉的一部分来源,所幸,还有后花园以及祖父给萧红带来暖的关怀。“要离去的人被大自然无声无息地带走,而活着的人依然在世上经受着风吹雨打。”萧红可贵的地方在于,仅仅通过文字,我们就已经能感受到生活的苦闷,也同样透过文字,体会到萧红与祖父之间弥足珍贵的情感。 三、语言的诚挚动人 萧红写这本书时已经到了她人生的较后阶段,是以成人的笔触回忆着幼年的往事,以儿童的口吻描绘着呼兰河城的人、事、物,这时的她再回忆童年时,有期盼也有撕开伤疤的无奈。人们成人后为什么总会回忆童年呢?萧红给了我答案,因为童年没有功利,故乡没有世俗。我记得曾经看到这样一个短评,“萧红的回望始终是带着都市的遥远印痕的,是掺入个人经历与情感后的变形了的乡土。”这样的总结太过贴切,无论再过几年几载,我们对童年故乡的感情都是真诚可贵的,萧红的伟大在于,即使经历了人生的各种苦楚,也会在作品里透露出自己的赤子之心,以幼孩的口吻询问着祖父,这些交流在我看来,不只是萧红写作时的回忆,更是对过往的祭奠。