《马丁·伊登》读后感精选

《马丁·伊登》是一本由[美]杰克·伦敦著作,上海译文出版社出版的大32开 精装图书,本书定价:20.2,页数:462,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《马丁·伊登》精选点评:

●从图书馆借来看的。励志极品。这是一本纯爷们儿的书。

●有很多想法,以后一定要写篇心得。

●补记

●真实的东西深入内心,感同身受

●2012清明节,不出家门只读书。

●这部很有自传性意味的作品,深入我心。从马丁的自学,到他对生活态度的转变,无不让我惊叹,从他身上我也看到了自己的影子。(以及这本书里的一些关于哲学的,社会的,伦理道德的观点也是对我很有影响)

●本来连这个作者是谁也不知道 因为美国往事看的这本书。。。感同身受

●如果杰克伦敦是自杀就很热爱生命

●凡塵后的歸宿

●比起来那些自甘堕落的半自传,我更喜欢这本。不过马丁的成长过快倒使我咋舌

《马丁·伊登》读后感(一):鉴于大众对盖茨比的疯狂吹捧

我感到遗憾.为什么杰克·伦敦的作品从未搬上过银幕.

美国的现代文学要我评价的话就和现在上海的金融环境行业风气一样.充斥包装的产物.泡沫都能被塑造成塑料.可是即使如此,塑料和黄金的差异始终是不可逾越的.

很期待有一天能有人把马丁伊登的故事搬上银幕.

仅从文学性上说,这部作品就比盖茨比强了不止一个档次.

读盖茨比让我昏昏欲睡

读马丁伊登却让人热血沸腾然后绝望至极.

杰克·伦敦是一位被流俗忽视的作家吗?

我感觉可能是.是不是因为长得太帅了?

《马丁·伊登》读后感(二):无法喜欢的一个主人公

我好像从头至尾都不太喜欢马丁•伊登这个人。他太自负,太自傲,的确是个极端的个人主义者,如果说一个伟大的作家就得需要如此的特质,那我无话可说,我只是觉得他欠缺一种宽容性和社会协调性。但是书中把那一切说成了阶级的捆绑和虚伪。他把自己作为评价一切的中心和标准,这种人格我无法认同。

他的努力,他对爱情的那份热烈和执着的确让我动容。他的意志力不是一般人可以比拟的。但他自己创造了一个爱情的偶像----露丝,然后因为失望受伤而对一切产生幻灭。他从来没有认识到真正的她,最后却因为认清现实而否定爱情。

他的成功,我不知道是否真的是一种“必然”,我甚至觉得他的确就是因为“偶然”成功了。马丁•伊登再次让我认识到“性格决定命运”这句话的真谛。他的悲剧是他自己造成的。他就像一把火,他不顾一切,最后燃尽了自己。

如果生活中真的有这样一个人,也许我未必会喜欢吧。

《马丁·伊登》读后感(三):马丁·伊登之死

一

他最后还是投入了大海的拥抱,“他刚知道些什么,便什么也不知道了。”

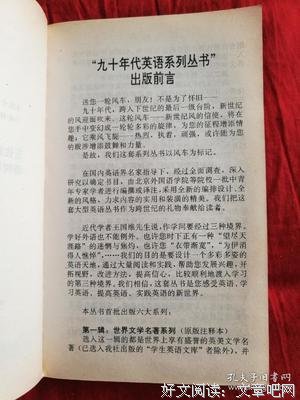

机缘巧合下在旧书店里找到了这本吴劳翻译的《马丁•伊登》(世界文学名著珍藏本系列,上海译文),在这之前我对杰克•伦敦的认识还停留在“书虫”系列里那一薄本缩写的《野性的呼唤》。从全书开头那一段作为题辞的诗(奈哈特《让我度此一生》头一节)开始,从对马丁初入罗丝家那笨拙行动的描写开始,这本书变成了我最爱的小说之一。

二

马丁在见义勇为时救了一个叫阿瑟的富家子弟,作为报答,同时也是为了让家人们见见所谓的“野蛮人”,阿瑟叫马丁去他家吃便饭。上层社会的生活在马丁眼里是如此美好,史文朋的诗歌让他一见倾心,而摩斯家的大小姐罗丝更让他心醉。

虽然他比罗丝小三岁,但他还是无可救药地爱上了她。为了配得上他心目中如天使般的罗丝,他苦读苦练,在这过程中爱上了写作,而罗丝也爱上了他。但罗丝的爱是停留在外表上的,她爱的只是马丁那强壮的身躯和蓬勃的朝气,因为这是上层“绅士”们所没有的。相反马丁爱的却是罗丝那看似纯洁的心灵。他把罗丝看做是“女神”。

可马丁注入在自己作品里的那股热情却无法被杂志社和罗丝理解。因而他的作品几乎一篇都没发表。渐渐地贫穷逼近了他,吝啬的姐夫赶走了他。迫于生计,他去中介所找了份洗衣工作,在没日没夜的工作中,他与作坊负责人乔结下了深厚的友谊。赚了一些钱后,乔打算去流浪,而马丁则打算去继续他的写作。罗丝屡次劝他放弃写作,但他都不听,最后他们分手了。马丁最好的朋友勃森登也自杀了。

在这似乎是世界末日之际,他的作品竟走运了。连他那些稚嫩的练笔之作也被评论界大加赞赏,而他对写作已全无热情了。他成天念叨着“这都是早就写好的呀”,这时奇迹又发生了,摩斯先生请马丁去吃饭,连被马丁讽刺得吹胡子瞪眼的勃朗特法官,以及马丁那葛朗台般的姐夫也都请马丁去吃饭了。罗丝也在父母的怂恿下要求与马丁复合。这时,上层社会那伪善的面纱被完完全全揭开了,马丁也决定离开这个充满烦恼的尘世了。

三

当年小说在杂志上连载时,杂志出酬金吸引读者来猜测全书的结尾,几乎没有人猜到会是这样一个结局。我一开始也对马丁的前途充满了信心。罗丝也似乎便如其外表般纯洁。然而人性的虚伪是固有的,是无法改变的。很多人的人生目标便是“往上爬”,但多数人的人生总归平凡无奇。或许没有多少人领略过山巅的景色,但那高处不胜寒的无奈在马丁身上展现地很彻底。

读者希望马丁不要死,但却找不到一条可使其逃脱这悲凉世界的出路。马丁没有别的选择。但与其说杰克•伦敦主观上多么想揭示“资产阶级的虚伪”,倒不如说其所表达的是一种对人生的无穷失落,是一种从底层到高峰的落差感,更是从表面涉及内里的惊愕。他认为罗丝与他的爱是柏拉图式的,他们在高山上朗读诗篇,观赏美丽的景色,而罗丝心里想的是马丁脖子上壮实的肌肉和充沛的精力。这本质上是物欲与精神的冲突。罗丝对马丁的爱有许多好奇和性的成分在里面,其中也不乏驯服野蛮人的使命感。马丁意识到这些是在罗丝哭哭啼啼要求复合的时候,爱情破灭的打击是巨大的,他对人生的最大信条或许就此破灭。

马丁•伊登之死是人类被逐出伊甸园开始世俗生活的妙喻。Eden,即是伊甸园之意,无论是否巧合,这一取名对于小说的主题有很好的揭示作用。写作是一种精神上的劳作,马丁虽则有健壮的身躯,但却又一颗细腻的心。而罗丝虽则外表纯洁,内心却物欲横流。这种外在与内在的错位展现的是物欲与精神的冲突,在世俗社会如果无法平衡两者,那么就会陷入马丁的悲剧。但如果向物欲妥协,则很多美好的内在就要被虚伪地遮掩,如同人类穿上衣物,离开伊甸园一般。通过外在不再可以观察内里,虚伪的人性让人无奈,初读之感大概如此。

但如果硬要说这本书有很强的阶级性,那我想就会陷入无趣了。

2003年9月3日 写

2012年4月6日 小改

《马丁·伊登》读后感(四):《马丁•伊登》:理想的幻灭

初读《马丁•伊登》,除了震撼,还有在读书时始终压抑的心情。或许是因为作者出色的描写,抑或是由于小说半自传体的形式,我不知不觉就将自身代入,心随着马丁一起沉浮。脑海中有个呼喊:我,就是马丁!读至末尾,甚至也对自己日复一日,枯燥乏味的生活感到厌烦,心也随着马丁一起沉入大海。

回至故事开头,马丁和Ruth第一次见面时的场景。资产阶级的一切,看起来都如此的美好,都是那么的令人喜欢,Ruth的出现更是让他当场下定了决心——原来这才是我马丁真正属于的地方,这才是我真正爱的女神!

至此,按照通俗狗血的套路:屌丝偶遇白富美,发奋图强,当上“CEO”,迎娶白富美,走上人生颠峰。然而,如果故事就这么讲,那和当代网络小说也就没什么区别了。理想(幻想)很丰满,现实很骨感。马丁真正爱上的不是Ruth本人,而是他理想中的Ruth;他想要的也不是当时资产阶级的生活,而是他理想中的资产阶级。所以,从故事一开始,悲剧的种子就已经埋下。

这也是我们常犯的错误:无法认清事实,一味的追求理想中的美好,只能撞得头破血流。

马丁的整个青少年时期都为一种朦胧的不安所困扰,不知道自己需要什么,老在追求着某种追求不到的东西,直到现在他遇见了露丝,他心中的不安更加强烈了,化作了痛苦。他终于清楚明确地知道了:他所追求的是美、智慧和爱情。他从见到Ruth 的第一眼起就决定要为她出人头地,但是那时的他粗鄙,没有文化,也没有稳定的收入。Ruth 建议他重新接受教育,但这对生活在社会底层的马丁来说,谈何容易。所以,他开始了阅读,疯狂的阅读,他缩短睡眠时间,拼命地阅读,写作,跑公共图书馆。在这期间,他产生了强烈的创作欲,就这样,在不长的时间里,他创造了大量的作品,并寄往各大出版社。不幸的是,无一例外,全部都被退回了。

他对自己的才能和作品充满着信心,始终保持着阅读与创作,没钱了,就当衣服,挨冻挨饿都不算什么,只要能出人头地,迎娶Ruth 就行。期间,他也尝试过当一名洗衣工人,但是每天繁重的劳作,让他疲惫不堪,根本没有多余的经历继续看书,写作。这一点,确实感同深受,在过去的寒暑假中,曾不止一次地幻想过能一边打零工,一边学习,赚钱学习两不误,岂不快哉!但事实证明,在一天辛苦的工作过后,已经筋疲力尽,回家时只有一个念头:我要休息!之后的假期,甚至尝试过不打工,只学习,事实证明,在没有考试等等外部压力的前提下,几乎所有同伴都在游山玩水的情况下,非超常意志力者不能也。因此,对小说中的马丁,肃然起敬,也能感受到他的动机有多么的强烈,他的一切动力都来源于一个念头:要进入文明、舒适的上层社会,和Ruth 生活在一起!

后来,Ruth 终于抑制不住内心的渴望,默许了跟马丁在一起,马丁也遇到了他的知己,同为作家却劝他放弃的Brissenden 。所有的一切似乎都刚刚好,虽然Ruth 家里反对,但这并不妨碍我马丁和她在一起。

马丁没有意识到的是,从一开始,就只有他自己信心满满,随着时间的推移,他身边的人必将一个一个地离他而去。当这些真的都发生时,马丁意识到了自己的寂寞。他身强力壮,却无所事事。写作和学习停止了,Brissenden死了,Ruth 跟他吹了,他的生命被戳了个洞,像泄了气的皮球慢慢变瘪,他的太阳——Ruth 已经离去,他的生命只剩下黑暗。

这时,戏剧性的一幕出现了,他的一部作品突然开始畅销,接着整个社会都开始讨论起他来,杂志社开始乞求他恩赐,马丁突然名声大噪,名利双收。所有以前冷漠的上层阶级的人们都开始巴结他,讨好他,甚至连Ruth 都表示希望与他重归于好。

命运就像个调皮的魔鬼,他把你狠狠地踩进土里,又把你高高地抛向云霄。

马丁厌倦了虚伪的资产阶级,以及所谓的上层社会,他要回到之前已经被他遗弃的“下层阶级”去,于是,他便到水手舱去和水手们见面。可他回到水手舱和锅炉间去寻找他失去的天堂时,却一无所获。新的天堂他没有找到,旧的天堂也落了空。

直至他在书中读到了诗句:“That dead men rise up never!”他便像着了魔似的。没错!这就是我马丁的出路,死亡就是我最好的归宿!直至最后,马丁甚至还鄙视了人类求生的本能,真是怯懦的生物。

理想中的资产阶级,理想中的上层社会以及理想中的Ruth ,都随着渐渐下沉的马丁散去了,随着他意识模糊,沉入黑暗,这些理想也随之幻灭。

.S.:与前段时间大热的《了不起的盖茨比》相比,我更喜爱此书。相对于马丁,盖茨比从头至尾始终难以摆脱他骨子里深深的“屌丝”烙印,这也是一切谎言的起源——为了掩盖他贫贱的出生,但马丁不同,他从一开始便一无所有,除了他那强烈的上进心、野兽般的生命力,没有什么需要去隐藏。两篇故事的结尾都突显出了当时上层社会的虚伪、冷漠,但很明显,杰克•伦敦的刻画更为深入,更让人厌恶。马丁追逐的是理想,盖茨比不过是在掩盖伤口。