《外婆的蓝色铁皮柜轮椅》经典读后感有感

《外婆的蓝色铁皮柜轮椅》是一本由刘毛宁著作,后浪丨北京联合出版公司出版的精装图书,本书定价:58.00元,页数:48,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《外婆的蓝色铁皮柜轮椅》读后感(一):我们都要经历一些事才会长大——评《外婆的蓝色铁皮柜轮椅》

小时候的我们对任何事都充满了好奇心,也由于不懂事做出了一些让自己很难堪的事。当这些成为过往,我们才真正懂得要听爸爸、妈妈的话:有些事最好不要去尝试,否则会成为记忆中最遗憾的角落;如果做了,也没不必太自责,谁都要学着懂事,学着长大,只不过亲身经历的,会更加刻骨铭心。

这篇文章就为大可爱和小可爱们带来一本儿童文学——《外婆的蓝色铁皮柜轮椅》,本书作者刘毛宁是一位动画导演,也是绘本、漫画作者。

本书讲了一个藏在作者心中很久的故事。

在“我”很小的时候,外婆轮流在“我”家和两个舅舅家住。那一年,外婆住在“我”家,妈妈为外婆做了一个蓝色铁皮柜轮椅,外婆便把自己经常用的东西都放进铁皮柜中。有一天,我照旧给外婆送饭时,无意间发现铁皮柜中有一叠被手绢精心包裹的钱。于是“我”便拿了一些去买最爱吃的小吃。

因为自己的不诚实行为,事后“我”非常自责。再一次为外婆送饭时,明知道自己犯了错,却又不敢承认错误的“我”,愧疚的打量着外婆。眼前的这位老人经过岁月地雕刻,少了许多精致,却多了几分平静、慈祥与安然。我在想:当外婆摊开手卷,细数那些钱的时候,是否知道少了一些?

机会错过就不再有。那一年冬天,外婆与世长辞,而“我”也带着这个自责,愧疚地度过了好多个年月。直到听朋友说他小时候也有过类似的经历;直到听妈妈说,她在心中也藏了许多难以言说的东西;直到“我”认识到:有些事情已然过去,与其藏在心中让自责与愧疚侵蚀自尊心,不如说出来,鞭策自己的同时还能勉励大家。

当你读完这个故事,是不是也会触动记忆深处的某些事?你小时候有没有因为懵懂无知而犯过一些错呢?

说实话,我小时候还真的拿过父母的钱,那段经历自不必说有多痛苦。但我想说:小时候因为心智不成熟所犯的错都没什么!有才华的人可以像作者这样创作一本有启发意义的文学作品。如果实在不想告诉众人,也可以找一张纸,写下过往的经历,然后撕碎或烧毁,让一切烦恼如风逝去,重新开始新的历程。

对于小可爱而言,这个故事也很有启发意义。

小时候喜欢玩,喜欢吃,这都无可厚非,但一定要经过父母长辈同意,才可以拿家中的钱财去购买物品。绝不要私自拿钱,这是一种不诚实的行为,将来也会为此付出相应的代价。

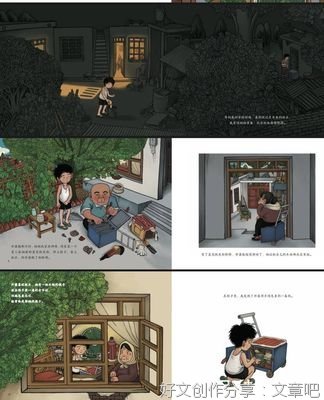

本书中,不仅有充满启发意义的故事,而且插图也起到了点睛之笔。

书中的插图体现出内容丰富、最大限度还原了当时的乡村场景的特点。比如,翻开书封,一幅麦浪滚滚的景象霎时映入眼帘;在描绘家中的陈设时,也体现出了那个年代特有的物品:电风扇、保温壶、蚊帐、饼干罐、被褥的叠放方式、针线篮、水缸等;还有当卖焦糖酥的大叔占据村中一处空地时,穿梭往来的农民叔叔、嬉戏打闹的孩子们、忠诚的小狗以及自由自在啄食的鸡群也来凑热闹,让本就朴素、祥和的乡村一角,顿时变得热闹非凡。通过这些匠心独运的绘画,给小可爱带去的不仅有一个难忘的故事,而且有一个丰富多彩的乡村和那份淳朴的气息。

作者心中有个关于外婆的蓝色铁皮柜轮椅的故事,那么,你心中是否也有一个潜藏了好久的故事呢?

《外婆的蓝色铁皮柜轮椅》读后感(二):一个简单的故事,疗愈了自己的内心

“影帝”张译曾在节目中爆料,小时候的他特别皮,曾往鸡头上撒尿,“气”的公鸡满院子追;曾喂兔子吃大葱,兔子辣得撞开了笼子门;烈日当头,守着蚂蚁洞,举着斧子砸蚂蚁……

谁的童年没有一二件糗事呢?跟张译在节目中爆料相比,这一位更猛烈。刘毛宁竟然把自己小时候的糗事,做成了绘本——《外婆的蓝色铁皮柜轮椅》。

刘毛宁是动画导演、绘本、漫画作者,他的动画作品多次获得国际大奖。2019年,动画短片作品《我和吸铁石和一个死去的朋友》入围法国昂西国际动画电影节学生单元。2021年,根据其真实童年经历创作了绘本作品《外婆的蓝色铁皮柜轮椅》,作为国内首部原创绘本动画电影《向着明亮那方》单元故事之一,在暑期首次院线上映。

这个故事是作者刘毛宁对故乡生活的真实记录。

这个故事很简单,故事中的主角“我”,是一个爱玩的小男孩,被妈妈要求照顾腿脚不好的外婆,而“我”只想和小伙伴们一起玩。一天,“我”发现了外婆藏在蓝色铁皮柜轮椅里的钱,便偷偷拿了钱去买喜欢的零食吃……

故事讲述了“我”与外婆相处中发生的故事,展现了传统中国家庭的亲情模式。 一个“坏”孩子的故事,却让我读出了浓浓的爱和遗憾。

虽然一开始的“我”是因为偷拿了外婆的钱,内疚才心甘情愿去看着外婆吃饭,但是,外婆的爱却一直在那里。当“我”哭的时候,外婆用她的怀抱温暖了“我”;之后,“我”帮外婆找梳子,把梳子挂在外婆的脖子上,一切都是那么的自然,这一切都是因为爱。

当然,这爱里也有遗憾,因为“我”曾偷拿了外婆的钱去买零食,却一直没有勇气向外婆坦白,这成为“我”的一块心病,多年未放下,这也是作者写这本绘本的主要原因。

是啊,我们总觉得来日方长,却不知时不我待。人生最大的痛,恐怕就是这“子欲养而亲不待”吧。妈妈也曾想给长年坐在床上的外婆买一床电热毯,却因为这样那样的原因耽误了。也许这就是真实的人生。他告诉小朋友,要珍惜当下,珍惜眼前人。

绘本中的轮椅,也出乎我的意料之外。说到轮椅,在我记忆里,就是两个大轮子的那种,可以推着走的那种。没想到书中外婆的轮椅,是那种从电焊厂里制作的廉价轮椅。一个铁盒子焊接上4个轮子和钢管做把手,就是一辆轮椅。

这种轮椅廉价但实用,柜子可以放东西。这就是故事里“蓝色铁皮柜轮椅”的原型。看着这样的轮椅,一下子就把我们带到了那个时代。

故事的背景是河南的乡村,画面中描绘和展现了乡村农民劳作、孩童打柿子、走街串巷的手艺人,还有小时候的零食焦酥棒等等,极具生活气息。

小时候,我家门前也有一棵柿子树,每次柿子还没熟,我们几个孩子就已经开始摘了。因为那时也没什么好吃的,嘴馋。打下来的柿子涩得嘴巴都张不开,只能拿给妈妈,让妈妈用石灰水浸泡处理,放上一段时间才能吃。

小时候,我们也喜欢围观那些走街串巷的手艺人,只要听到吆喝,都跑过去,听着“嘭嘭~~”爆米花的声音,又害怕又喜欢,就喜欢那份热闹,闻着玉米香,口水都要出来了。要是妈妈给我们拿玉米换一点儿爆米花,不知道有多开心呢?“我”把焦酥棒插在手指上的把戏,几乎那时的孩子都做过。

故事很简单,色彩却很丰富,作者用高饱和度的色彩,刻画了人物的内心活动。

在妈妈给外婆盛面条时的画色,选择了白底,因为妈妈对外婆的好,是单纯的、无私的;“我”给外婆端饭去的画面,变成了灰底,因为“我”有些心不甘情不愿,只想着出去玩儿;

当“我”因偷拿外婆的钱买零食后,“我”心甘情愿端饭时的色彩,变成了温暖的黄色,我与外婆的互动也变成了黄色。

作者把外婆死亡安排在了冬天,一望无际的白,大雪把山川变成了白色,也掩盖掉一切不好的东西。

这个故事,虽有些伤感,但很令人感动。 这是一个“坏”孩子的故事,里面却充满爱;这是一个简单的故事,却也是一个救赎的故事。 刘毛宁以这样的方式与过去的自己和解,你也可以把秘密分享出来,疗愈自己。

《外婆的蓝色铁皮柜轮椅》读后感(三):偷钱、撒谎、死亡?这却是一本好绘本

“树欲静而风不止,子欲养而亲不在” ,太多人说过这句话,太多人感受过这种无力和无奈。人们总是在亲人离去后才想为何没有早早珍惜,毕竟死后就再没机会。

可是国内几乎没有绘本讲死亡,即便讲到了死亡,也是讲如何升天成了神仙、如何被黑白无常抓走、如何恶有恶报,从来不会说阴阳两隔,再没机会。

国人是避讳谈及死亡的,会说“去了”“走了”“离开了”“去了另一个世界”,总而言之,就是不会说“死”,仿佛这个字是洪水猛兽,提到都是让人一哆嗦的事。可是死亡是人生必经的一个阶段,更是每个人都需要面对的分离。

孩子从大人口中得不到“死亡”的概念,只知道我见不到这个人了;从绘本中更不会得到“死亡”的概念,因为绘本中没有正常的死亡。可是,“死亡”是逃不过的,与其避讳,不如直面。

《外婆的蓝色铁皮柜轮椅》是我目前为止,读过的唯一一本直面死亡的绘本故事,情节简单,小主人公的外婆腿脚不好,所以妈妈找人给外婆用蓝色铁皮柜做了一个轮椅,小主人公没有负责地给外婆送饭,甚至还偷了外婆的钱,可是外婆并没有揭穿他,小主人公也在一瞬间长大了。

偷钱的经历是作者刘毛宁的真实经历,所以在这个故事平静的叙述中,充满着厚重的真实。作者毕业于中国传媒大学动画学院,是动画导演、绘本、漫画作者。2019年,动画短片作品《我和吸铁石和一个死去的朋友》入围享有“动画届奥斯卡”之称的法国昂西国际动画电影节学生单元。《外婆的蓝色铁皮柜轮椅》是国内首部原创绘本动画电影《向着明亮那方》单元故事之一。

这本绘本我看了很多遍,三个词给我留下了非常深刻的印象,所以今天我想围绕这三个词来聊一聊。

外婆的腿脚不便,所以妈妈找家具师傅给家里的蓝色铁皮柜焊上轮子、装上把手,这样外婆就可以坐在轮椅上缓慢移动了,她把自己的东西都放在里面。

这是中年人对老人的关心和照顾,有人说“人到中年,上有老下有小,身不由己”,可是言传身教,孙辈是看得见的。

我以前看过一句话“孩子的问题,要么是年龄的问题,要么是父母的问题”,如果孩子从没看到过对长辈的关心,对家人的爱护,他们又从何学到关心和爱护呢?关心和爱护不是一定要多少钱才可以,就像这里的蓝色铁皮柜轮椅,简陋便宜,但一样可以体现出对家人的关爱。

小主人公在故事的开头,并没有体会到妈妈对外婆的关心,他贪玩、淘气,就像每个孩子一样,但在他成长后,他把这种关心表现得很好。所以说不要着急看到结果,种子都会开花。

小主人公在蓝色铁皮柜轮椅中发现了外婆用手绢包着的钱,他偷偷拿过几次,买自己喜欢的东西。但是有一天回家,他发现外婆正在数钱,他害怕了,他躲到外面不敢回家。

所以说,他其实知道对与错,只是没有控制自己。当他发现外婆没有揭穿他,甚至还宠爱地对他说“不哭,不哭,有外婆在”时,他在一瞬间长大了,他在对待外婆的态度上也不同了。

外婆的记性不好了,放在以前,妈妈让他把饭端给外婆,再看着外婆吃饭,他只会把饭端过去,然后出去玩,如果回来发现外婆没吃,他就会把饭偷偷倒掉,以防妈妈发现;但是现在,他会陪着外婆吃完,还帮忙在外婆总也找不到的木梳上打孔,这样就可以挂在外婆的脖子上了。

年龄、身高、智商总是随着年龄一点一点长大的,可有的时候,心智真的是在某一个瞬间,突然长大的。一件什么事,就会让人突然想通一个道理,想明白应该成为什么样的人。在《外婆的蓝色铁皮柜轮椅》中,就是偷钱却仍然被外婆关爱的这一个瞬间,这个贪玩的孩子长大了。

这不是国内的主流观点,国内是讲“三岁看到老”“小时偷针大时偷金”,也就是说,如果放在很多家庭中,这个小孩是要被“棍棒底下出英雄”的,他的哭泣会是因为疼痛和害怕,而绝不是羞愧和后悔。

我相信,每个孩子都是一张白纸,发自内心的觉醒,才是持久的力量。当然,我不是提倡偷钱这一行为,只是希望家长们可以更多考虑怎样的方式才会得到最好的效果。

外婆死了,那个蓝色的铁皮柜轮椅被运了回来。“那卷手绢包裹的钱还在里面,那把木梳也回到了原来的位置……就在外婆的蓝色铁皮柜轮椅中,好像装满了她整个人生。”

和出生一样,死亡也是人生的一个阶段。应该害怕死亡吗?应该,因为死后就再没可能追求自己的理想,再没可能过上想要的生活。

我觉得“死亡教育”是国内教育所缺失的一部分,但这又是非常重要的一部分,因为“向死而生”才能最大程度地珍惜生命,才能抓紧每分每秒,才能在活着的时候,尽情享受滚烫的人生,过上梦想中的生活。

《外婆的蓝色铁皮柜轮椅》是我读过的唯一一本直面死亡的国内绘本,不管是家庭结构、绘本风格、故事内容都会引发我们每一位读者的共鸣。这个故事讲述得如此平静,却因为这份深沉的感情和沉重的内容,反而更加让人投入其中,深深感受到那份悲伤和愧疚。

《外婆的蓝色铁皮柜轮椅》是发生在中国这片土地上,普通家庭中的普通故事,它厚重温柔,它讲述了一个孩子与自己的内心和解。

世上从没有坏孩子,爱能治愈一切。

《外婆的蓝色铁皮柜轮椅》读后感(四):编辑手记:讲给坏小孩的好故事

世界上没有坏小孩,为什么会有给坏小孩的故事?

我很喜欢刘毛宁的动画短片《我和吸铁石和一个死去的朋友》。尤其印象深刻的是短片尾声,在大雪中,死去的朋友小明坐上想象中的飞船,和玩具小鱼一起飞向了太空……随着音乐响起,我的心情也跟着从升腾、起伏、平缓、静止,像是完整体验了一遍“童年的逝去”。

前环衬里的乡村风景

我来自南方小镇,刘毛宁的画面中呈现的北方河南乡村,与我记忆里的家乡有着不同的风景,故事画面里金黄色的麦田、橙红色熟透的柿子、绿得密不透风的玉米地……虽然是不同风景里发生的故事,却给人一种莫名的熟悉感,这让我感到不可思议。

在和刘毛宁沟通时,他讲到他小时候见到妈妈从镇上的电焊厂买回来的“轮椅”时,才发现它跟电视里播放的那种有两个大轮子的轮椅不一样,心里产生了一种巨大的落差,也是从那个时候开始感觉到:原来我的生活和电视里的并不一样。

蓝色铁皮柜轮椅的原型

故事里的蓝色铁皮柜轮椅

当一个孩子开始发现自己的“不一样”时,他会害怕,也会孤独。刘毛宁在《吸铁石》里就描绘了一个孩子因朋友的逝去而产生的巨大孤独感。孤独和死亡是大人都熟悉的事情,特别是在人口众多的中国,但我们似乎并没有因此而更懂得如何面对。其实儿童的生活里也存在着孤独和死亡,这种与生命成长有关的话题,也是儿童图画书里常有的主题,这些儿童故事也常常意外地让许多大人感到宽慰。或许因为在从儿童成长为大人的过程中,我们都经历过这样复杂的不知如何难以描述的事件,但大都被我们故意遗忘了。就像多丽丝·莱辛所说:

让我产生过共鸣的关于描绘亲人逝去的故事儿童绘本,有英国童书作家约翰·伯宁翰的《外公》。在看到书里外公的绿色沙发椅时,我也想起了我已经去世的外公,他从田里挑完水的时候,会坐在一把旧旧的黄绿色竹椅上休息一会儿,但他不像书里的外公那样经常陪我玩,因为生活迫使他必须去土地上劳作。

于是我想,或许刘毛宁可以尝试把关于外婆的故事写下来,把更多孩子在成长时所感受到的、在成长后所遗忘了的经历记录下来。

阿甲老师在他的新书《图画书小史》中写道:“厄苏拉的童书创作理念,如果用她的一句话来小结,就是要找‘为坏孩子们准备的好书’。所谓‘坏孩子’,大概是借卫道士口吻的反讽,正过来说就是正常的孩子、天性的孩子、敢于表达真情实感的孩子。” 而《外婆》故事里那个做了坏事又感到羞愧的男孩,就是这样的孩子。

19年夏天,在后浪三楼办公室初次听完刘毛宁讲他的故事,我问他为什么选择写这件事。他回复我说,那件事让孩童时期的他初次尝到了羞耻的滋味,而外婆却用意想不到的方式保护了他幼小的内心。

《外婆的蓝色铁皮柜轮椅》

诚实地说,当我第一次读完《蓝色铁皮柜轮椅》的故事文本时吓了一跳,因为它讲的是一个做了坏事的孩子的故事。而这个偷偷做了坏事的孩子不但没有受到惩罚,还被家人“包庇”了。编辑的职责除了作为“读者”去感受故事本身,还有必须清楚地理解创作者真正想讲的是什么,这是从阿瑟给我上的“编辑第一课”中学习到的:要看到语言外衣包裹下的身躯是否健康。

而我再读时也终于搞清楚最初那份“惊吓”的来源,其实这是一个孩子“自我救赎”的故事,故事里的孩子内心所受到的煎熬和在感受到爱而后付诸在行动上的努力,才是真正令我心恸的原因。我们的原创绘本编辑指导老师Arthur(法国童书出版人,开心学校前总编辑)在最初看了我翻译的故事文本时,便能理解故事里的孩子的心情,他告诉我:“故事里的孩子并不是纯粹地使‘坏’,而是一个孩子爱玩的天性与他的受到的家庭制约的共同驱使,使他犯下了错误。并且他受到了一定的‘惩罚’,也对自己的行为负起了责任。”

《外婆的蓝色铁皮柜轮椅》里的我和外婆

刘毛宁的故事里没有一般意义上的惊心动魄的情节,他描述和记录的,是一个孩子快速又复杂的成长瞬间,一段漫长的心理过程。在《外婆的蓝色铁皮柜轮椅》里,那个情绪不易外露的孩子,即将面对的是一场成长中的自我垂问,即将收获的是自内心长出的一种浓重而滋味复杂的道德果实。

孩子的成长往往就在看不见的瞬间完成了,如何面对成长伴随而来的更复杂的道德情感的发展,也是成长的重要课题。而8岁的孩子在偷钱后,被内心那种复杂的羞愧感所折磨时,正是外婆那份“保持沉默”的爱,才让一个成长中的孩子承担了自己的“错”,不至于跌入自责的深渊。《外婆的蓝色铁皮柜轮椅》不是简单直接的灌输道德概念,但它希望通过描述孩子的感受,告诉他们这样一个真相:当你开始诚实面对自己,其实你才能更好地理解你所生活的世界。

19年冬天阿瑟看完刘毛宁的《吸铁石》动画和《外婆的蓝色铁皮柜轮椅》的分镜之后跟我说:“没人能保证什么,但别担心,他很有才华,他会用画面讲故事。”即使我很相信作者,但每当开始一项新的编辑工作,我也总会担心自己出错,但阿瑟的一句话却有让我和作者共同前进的魔力。

19年冬天,在后浪办公室,Arthur第一次见到刘毛宁

在经过一年半的分镜调整和工作磨合之后,我终于在今年夏天收到了刘毛宁的全部稿件。此前因刘毛宁得到参与绘本电影《向着明亮那方》的邀约,他在绘本创作的中后期,开始着手把《外婆的蓝色铁皮柜轮椅》的故事制作成动画短片的工作。作为编辑的我,为作者的故事可以被更多的人看到而高兴,但也知道电影和图书的受众面并不完全一致。我知道他会在两个工作的交替中面临许多挣扎和痛苦,也尽量用委婉的表达方式给出意见和建议。但更多时候,作者在孤独地创作,编辑只能观望、鼓励,有时候只是等待。

在《外婆的蓝色铁皮柜轮椅》的书稿未成形之前,我几次给营销、市场部的同事讲书,在我对这个故事已经滚瓜烂熟的情况下,读到“不怕,不怕,有外婆在”时,我依旧忍不住动容。原来人是有一句话的魔力的。一句话可能会伤害一个人,但也可以拯救一个人。

7月末的一个下雨天收到《外婆的蓝色铁皮柜轮椅》样书

原创图画书作者朱成梁老师在看完这个故事的成稿后说:“这是一个难得的关于偷钱的故事,希望小朋友们看了可以释放心中的秘密。”朱老师用了“释放”这个词,将这个故事对于作者、及更多读者的意义准确地概括了。作为编辑的我非常佩服朱老师,也非常感谢朱老师。

在营销部贾老师的启发下,也理解到除了鼓励孩子讲出秘密,不胁迫孩子讲出秘密也同样重要。或许打开书读故事,就是一场安全的自我疗愈式的阅读行动。当下发生的事情,对孩子来说就是必须保持沉默的错误,要等到很久以后,才知道其实事情没有想的那样严重,当下是可以做点什么来弥补的;学会分辨是非,学会承担与不过度自我谴责,也是重要的事情。

作者的手稿,我们做成了一张小小信纸放在书里

《外婆的蓝色铁皮柜轮椅》是一个不那么愉快的故事,但也是一个用生命的真实浇筑的故事,它面对的不是年纪幼小、需要快乐护航的孩子,它希望搭建的是一座从单纯的孩童世界通往复杂的真实世界的桥梁。

为什么国外作者画给孩子的书看起来都那么快乐,而提到童年,国内大部分作者最先想起的都是带有伤痕的记忆……大概因为我们生长的土地环境原本就不一样。我们这代人虽然没经历过所谓的真正的苦难,但我们的童年也并不全是愉快,都是伴随着痛疼长大的。现在的孩子的成长环境也许更好了,我不太确定,但能确定的是,他们仍然会面临故事中的成长困境。而这本书则尝试帮助孩子更正向地看待自我与生长的环境。

如果做书一定要有目的,以上就是编辑出版这本原创图画书的全部初衷。如果做书还需要有野心,那就是希望大人也能读懂图画书里的小孩,知晓并善用自己一句话的魔力。