治世:大清帝国的兴亡启示经典读后感有感

《治世:大清帝国的兴亡启示》是一本由侯杨方著作,天地出版社出版的344图书,本书定价:平装,页数:2022-5,特精心收集的读后感,希望对大家能有帮助。

《治世:大清帝国的兴亡启示》读后感(一):对“番薯盛世”的反证

清代中期,中国出现人口大爆炸,总人口从不到一亿增长到四亿,这次增长主要发生在康雍乾盛世,许多研究者认为美洲作物的推广是人口增长的主要原因。即在很大程度上,正是依赖这些来自美洲的作物品种,征服了一块又一块原本令人沮丧的土地——花生的种植,让人们征服了沙地;番薯的种植,让人们征服了瘠地;玉米和土豆的种植,让人们征服了旱地。这些美洲高产农作物渐次普及推广,让人们在只有耕牛和铁木工具可资利用的条件下,接近于徒手般地,充分起用了因自然条件不是很好而令使用价值十分有限的低劣土地。

比较有代表性的是经济史学家何炳棣先生,他对美洲作物在中国的发展有专门研究,他在1979年的《世界农业》杂志上发表了《美洲作物的引进、传播及其对中国粮食生产的影响》一文,影响颇大。文中认为,美洲作物引进之后,粮食种植面积和产量大幅增加,带来人口增长,开垦引发大规模全国移民运动,开垦原始的丘陵和山岭的行动首先由沿海的福建和广东农民开始,逐渐扩展到内地。

经济学家陈志武在《量化历史研究告诉我们什么》中引述宫启圣教授的研究并认为:“从1776年到1910年间,中国14.12%的人口增长是由玉米所致。而从16世纪初到20世纪初,中国粮食增量的55%是由于这三项新作物(玉米、番薯和土豆)。”“按照1776年、1820年、1851年、1890年、1910年几个时间点看,在每个时期,已经采用玉米的县人口密度明显高于还没采用玉米的县,而且一个县已经种植玉米的年份越长,其人口密度高出的就越多。种玉米的时间每多十年,其人口密度就多增5%-6%。经过各种严格计量方法的验证,他们得出的结论为:是玉米带动了中国的人口增长,而不是人口增长压力迫使中国引进玉米、番薯。”

拥有人口史研究经验的侯杨方对此表示反对,他最早于2013年11月2日在《南方周末》上发表了《美洲作物造就了康乾盛世?》一文,文中对陈志武的观点提出批评,认为将清朝人口空前的增长主要归因于美洲作物,“这完全是一种没有根据的臆断。”文章列举了一些统计数字:1914-1918年,玉米与薯类(包括番薯、土豆以及中国本土的芋头等在内)种植面积占全国耕地总面积的7.2%,两者合计的产量占粮食总产量约为7.67%;1920年代,玉米、番薯包括中国本土的各种芋类在内的产量合计占全国粮食产量的9%;1957年,玉米和薯类的种植面积不到全国粮食种植面积的20%。“实际上,清朝人口的增长主要依靠的是耕地面积的成倍增长和粮食单产量的提高。耕地面积的扩大主要是对内地荒地的复垦以及边疆地区的开垦,而粮食单产量的提高主要是依靠对种子、水利、肥料、劳动力、农耕技术等要素的不断投入。”

当时侯杨方没有提供数据出处,这次在本书中收录了这篇文章,并加了一个脚注:数据引自吴慧著《中国历代粮食亩产研究》,农业出版社1985年版。

《治世:大清帝国的兴亡启示》读后感(二):来啦来啦~侯杨方教授的公开课开始了!

之前看完的《征战》对大清帝国的崛起有了初步的认知,原谅我的浅薄,看了不一定都懂了,很多道理是需要慢慢渗透和感悟的。今天再来和大家聊一聊《治世》。

这本书讲述了明朝灭/亡后,清朝重建统/治秩序,开创封/建王朝最后一个盛世的历史。全书分文上下两篇,上篇讲述明灭后,清朝白手起家,到康乾盛世,再到令人惋惜的晚清败局,分析了封/建时代帝/国统/治的特点,向读者展现了清/王朝盛世到没落的演化过程,下篇侯杨方老师从笼络人心、皇/权巩固、内政民生三个方面,深度剖析了清/王朝统治的权/术策略。

我之前对于康熙皇帝的了解来自于影视作品,如《康熙王朝》《鹿鼎记》等等,但是这些都被戏剧化,不见得是真实的康熙。侯杨方教授在这本书说“康熙皇帝是清朝能安然度过百年的关键人物”这个在位时间最长又丰功伟绩的皇帝究竟有什么样的经历呢?

好像大多数被命运选中的主角都有一个坎坷悲惨的童年。康熙皇帝也是如此,自幼父母双亡、从未享受过父母亲的疼爱,所以隔代亲的奶奶孝庄太后与之关系非常亲密,这个渴望亲情的少年逐渐长大成为威严的君主展现他的军事才能,少年时挫败了政治对手鳌拜,平定三藩叛/乱,取得沙俄战/争的胜利,消灭了台湾的明郑政/权。虽然在晚年的时候,由于他倦政导致皇位的纷争,两次废太子他既不愿意恢复满洲的传统又不愿意效仿汉制立太子,他试图想做千古完人,但是当时的历史环境不允许。

谁能无过呢?公历1722年12月20日,康熙去世,结束了他波澜壮阔的一生。

再到下篇,专门探讨清朝在国家治理上的各种制度和运行机制,这一部分有些枯燥,不如上篇来得有趣,但是又是非常重要的一部分,历史就是这样,严肃严谨些许无聊~

下篇具体介绍了清朝具体制度,对每个帝王的执政特点及原因作了分析。清朝为什么要坚持乾纲独断体制和御门听政?为什么要创立奏折制度?为什么要设立军机处?为什么没有严格实行嫡长子继承制?康熙为何酷爱巡狩打猎?雍正为何又宅又话痨?乾隆为何十三年性情大变?道光为何补丁打补丁死于草席?

可能这部分才是重点,给后人以警示和启发,但是无奈我更喜欢故事性冲突性的上篇~

《治世:大清帝国的兴亡启示》读后感(三):治愈,大清帝国的兴亡启示

这封面这一看就是学术很强的历史书,但是一口气读完却不累,有点像看历史小说的感觉。

本书讲述了明朝灭亡后,清朝重建统治秩序,开创封建王朝最后一个盛世的历史。

分成上篇:帝王——从努尔哈赤的白手起家到康乾盛世再到晚清败局展现了王朝盛世与没落的全过程。

雍正因为死得非常突然,总成为电视剧编剧的引子,虽然没有史料证明雍正真实死因,却能从某些史料中窥探一些端倪出来。比如乾隆即位,第一件事情就将雍正养的炼丹道士全部驱逐出去;另一方面,雍正当皇子时,就对炼丹有浓厚的兴趣,还写过诗句……这从某种程度来说,雍正死与丹药有关。

乾隆继位在清朝历史上可以说是非常别致的——雍正刚继位不久,便将储君的名字密封在匣子里面,放在“正大光明”匾额后面,等待未来开启。这也是清朝秘密建储制度的开端。

嘉庆,清朝由盛世转衰的第一人……

道光其实也并不是一无事处的,在衰世中他也重重的为自己点上了两个亮点,但是在选择继承人上却……

咸丰一个最好被糊弄的皇帝……

这一部分是书中最精彩的部分,将每一位皇帝功过细细讲来,连续性,完整性真是无它了。如果想了解清代皇帝,这本书无疑首选。

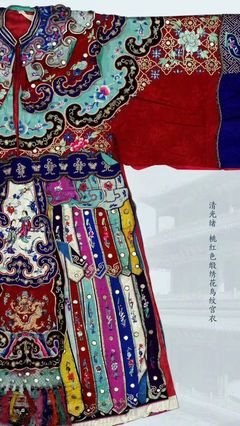

下篇:驭国——从人心,皇权以及民生等专门探讨了清朝在国家治理上的各种运行机制。从清初重用明朝能臣悍将到“首崇满洲”的基本国策;从八旗共治转向皇权独大;从“人口爆炸”到“番薯盛世”等等。全方位解读了清王朝的制度运行的内在逻辑。

推荐指数:五颗星。

确是一本全面了解清朝的好书。