《印度:受伤的文明》的读后感大全

《印度:受伤的文明》是一本由[英] V.S.奈保尔著作,南海出版公司出版的精装图书,本书定价:48.00元,页数:200,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《印度:受伤的文明》精选点评:

●一开始进入比较困难,翻阅过数十页后才感受到作者语言的魅力及对印度乃至一个文明深切的忧愁。特别喜欢对圣雄甘比的剖析,他更关注自身和内省,而不是关注真正的国家发展和进步,用非暴力的形式让人尊敬又其实是一种类似于整个印度文明落后的展现。75年的大多数印度人被压迫习惯,为活着而活着,现在的印度不知道怎么样了

●一个历史已死、信仰缺失的印度。它狂乱、躁动、荒谬、贫穷、空洞、愚昧、破败、安之若素停滞不前。“世界是一种幻觉”,“我看到人们活着”,“才识的平庸普遍被视为理所当然”。读起来内心惶惶。

●从政治危机着手,反思印度文明的各方面,满怀忧患又无可奈何。本书写于70年代,应该说今天的印度已经有了很大的进步,但仍然缺乏独立性和自省

●三部曲中里面读起来最吃力的一本。

●相对第一部没有了叙事与记录,而是从若干方面更理性的在剖析。 宗教、种姓、历史,民族等等。 然而正是因为错综复杂的关系网才形成了如今不可思议的印度。

●个人觉得这一部相对好多。作者从多个角度理解、分析并感受这个国家以及他们的风土人情。

●匆匆扫过,关于旧的文化背景,和新生人文的成长,以及很直观对圣雄甘地双面评价 马克思他老人家说印度人没有历史,历史里夹杂着神话和杜撰 不去直视过去的民族谈何未来? 不去蜕化陈旧的人们何以前进? 有的文明消亡了,但是人们依旧延续下去,活在别的文明里 有的文明延续着,却在别的国家陌生的土壤里…… 话又说回来,买这本书是因为我人生里非常重要的一本书 《光明王》 神权主义和推进主义,愈发能够在我读历史时有着更高阶的视角。

●第二部比第一部更简明扼要的表达了作者对印度现状和当局的看法。更是批判性的对甘地的印度教民族主义和印度的种姓制度对其国家发展的局限性和弊端进行了评价。作为一名海外侨胞,奈保尔痛心疾首的道出了印度人民的集体无意识的可悲思想和一味传统的腐朽落后,并对于难以改变的现状深恶痛绝。就阅读来说这一本中故事很少,所以可读性比第一部略逊一些。作者第二次回到祖国,少了第一部中的新鲜感和旁观者姿态,多了深刻的认和对祖国的担忧,期待继续第三部。

●从政治危机着手,反观印度文明的各个方面,从而给这场政治、经济危机留下个人的思考。这个思考本身不是结论,只是问题的开始。奈保尔提出了问题,却没有解决问题。目前的状况下,他的希冀是让问题来得更多,出现得更大,大到最后摧枯拉朽,大到最后推翻一切过去的枷锁,达到他想要的,真正的自由与新生。

●如果只是很流畅得读下来而不去计较某些句子的真意,还是比较好理解的,至少可以获得作者的大致观点。固守于民族性的“印度人”,在非暴力运动时获得国家独立之后,却在政治建设过程中,因为固有的种姓问题,宗教传统而囿于现有的困顿状况。用作者的话说,“印度吞噬了印度”。可以说这本书是一个后发国家发展的沉思录,但这样的探讨还是没有脱离西方政治学的分析路径。

《印度:受伤的文明》读后感(一):印度智识的枯竭

《受伤的文明》作为奈保尔印度三部曲的第二部主要思考了上千年的侵略与征服以及“堕落甘地主义”和僵化的印度教注定要给印度带来的智识枯竭――在印度大地上,废墟压着废墟,穆斯林废墟下是印度教废墟,穆斯林废墟上还有穆斯林废墟。史书历数着战争、征伐与劫掠,却没有关注智识的枯竭,更没有留意这个国家都智识生活是怎样的。 独立后的印度,其五年计划、工业化与民主实践都让这个国家产生了变化,但在民族为止骄傲的“老”与允诺带来的“新”之间总存在这矛盾,这种矛盾最终令文明产生了断裂。“印度化”不再意味着工作的再分配和对英国遗产的分享。它成了反对党的口号,印度教徒的民粹-宗教式的诉求,对少数民族的威胁词语,智识混乱的一部分,它是一种新的不安,是对蛰伏的幻想和执迷的盲目挖掘,是来自底层的愤怒洪流。(很多“不可接触者”不懂愤怒,只有浪费性的抱怨。) 甘地风靡印度,但他却没有留下意识形态(我并不认为复兴印度教称得上是意识形态的重塑),他唤醒了一个旧印度,印度人仍不知“印度”如何界定,“种族”超出其思考范畴,他们只能界定种姓、次种姓、血统、宗系。欧洲文艺复兴兴起于人们意识到过去不复存在,奥维德和维吉尔不能再被视为古代的修士,人们必须在过去与自己之间设置距离。于是作者在结尾写道:“所有这些不过从不同方面反映着更大的危机,一个衰败中的文明危机。其唯一的希望就在于更迅速的衰败。”

《印度:受伤的文明》读后感(二):破坏与建设

跟前面一部奈保尔的书《幽暗国度》差不多的感觉,看完没什么感觉,然后多少有点厌恶作者对于印度的认识,还有他的态度。总之,作者总是站在第三方的角度,对几乎印度所有的一切进行批判,无论是当政的还是在野的,无论是社会主义还是资本主义,无论是历史研究还是建筑设计,还有种姓制度,农奴制度,民主制度,土地制度,一切都是无可救药的糟。我觉得可以用他其中的一句话,“毫无诚意的抱怨”,来形容奈保尔的书。

在《幽暗国度》那本书,我还是比较理解作为一个年轻的印三代的奈保尔初次抵达印度,对印度的种种不习惯。但这本书写作的时候,作者已经不年轻了(40+),如果还是仅仅停留在批评的角度,而没有任何自己的想法和建设性的意见的话,我就觉得有点矫情甚至有点讨厌了。

破坏容易建设难。记得刘苏里有一篇采访阎克文的文章,讨论马克斯·韦伯和马克斯的观点异同,说是马克思把现代人领到此岸岸边,只是教给现代人怎么在此岸这边打砸抢烧杀,这个很具体,操作性很强,可是然后呢?然后他就甩手不管了,他实在找不到一个脚踏实地的地方领着他们到彼岸去,于是只好自己飘往彼岸站在那里干着急。我就感觉奈保尔就有点这样的状态,他在此岸否定印度的一切,鞭挞印度的一切。在彼岸,我完全没有看出他在政治上经济上有什么主张和观点。当然了,他的思想境界离马克思还远着呢。

这本书的翻译貌似也有点问题,我记得《幽暗国度》那本的翻译还是很不错的,没有这本书的那种晦涩感。看起来不流畅,不舒服。

不打算看第三本了,到此为止。

《印度:受伤的文明》读后感(三):受伤的文明,未到的复兴

本书为诺贝尔文学奖得主奈保尔所著印度三部曲之中的第二部。1975年,印度总理甘地夫人宣布国家中止宪法进入“紧急状态”,这一事件使印度备受世界瞩目。在这样的背景下,继60年代首次探访之后,作者再次踏上了印度大陆。受“紧急状态”的影响,作者难以像上次一样通过游历来记述所见所闻。他在有限的走访基础上,结合书籍报刊等资料完成了本书的撰写,这导致了写作内容的相对枯燥晦涩。

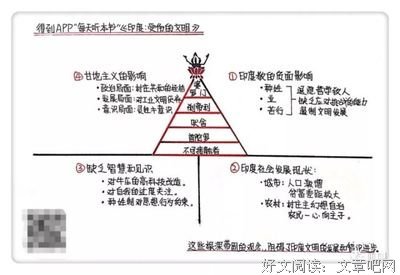

印度历史上有着上千年被侵略与征服的历史,“在北方:废墟压着废墟;穆斯林废墟下是印度教废墟,穆斯林废墟上还有穆斯林废墟”。战争、征伐和劫掠除了给这个国家带来贫穷,还造成了智识的枯竭。独立后,印度的危机不只是政治和经济上的,更在于一个受伤的古老文明最终承认了它的缺陷,却又没有前进的智识途径。印度社会在迷茫中蹒跚前进。在农村,有的村子通上了电,开始改造盐碱地上的灌溉工程。然而迈向现代社的真正困难在于人,尤其是那些世代渺小,把主子的荣光当作自己荣光的人,他们该如何突如其来的学会去渴望和有所作为?

甘地在为独立而奋斗时所尊崇的印度教社会,随着独立所带来的重生和成长已经分崩离析。非暴力一度被塑造成古老而多面的印度真理,而独立后,这个种姓制度根深蒂固的国家再次被发现是残忍的,充满恐怖的暴力。一些措施似乎试图改变“不可接触者”的社会地位,却一次次暴露了他们的悲惨处境。伴随着独立和发展,混乱和信仰缺失,印度正清醒意识到常常隐藏在稳定表象下的悲苦和残酷。旧有的平衡已经不在了,印度正在学习新的观察和感受方式。

从摩天大楼与分租宿舍交相辉映的孟买,到逐渐有了水电厕所的农村,数百万人都表现出了对土地的新主张,任何无视这些主张的理念在印度都是毫无价值的。贫穷不再是感伤和神圣布施的动因,土地改革也不再寄托于宗教意识。那些曾在独立的印度被当成政治和领导的,现在已经为不可掌控的百万民众所抛弃。

印度人习惯于从种姓和宗教的角度去洞察世界。而在变革的时代,城市壮大,人们离开祖先的居住地外出游历,宗教和家庭的联系松动了。认知力成为一项个人而非社会的功能。旧印度一味鼓励本能的,无智识的生命,它限制着洞见。印度人被征服的太久了,他们在智识上已经寄生于其他文明。在独立后,旧有观念面临着新世界的冲击,凸显了印度创造力的无能和防卫能力的匮乏。

在七十年代的印度,人口激增,城镇拥堵,工业化比预期要有效的多,粮食产量也翻了一倍多。在这些巨大变化的背后,经济发展初期的骚动不安以各种方式体现,并导致“紧急状态”。印度的危机并不是政治性的,也不仅仅是经济问题:这是古老文明失落中的“黑暗时代”,也许是古老文明“复兴”前的“黑暗时代”。

《印度:受伤的文明》读后感(四):读印度三部曲——冷眼看印度