《探究与发现:三角形内角和》

《课程标准》指出:“教师应激发学生的积极性,向学生提供充分从事数学活动的机会,帮助他们在自主探索和合作交流的过程中真正理解和掌握基本的数学知识与技能、数学思想和方法,获得广泛的数学活动经验。”本节课教学设计符合新课程理念,转变学生的学习方式,能让学生以小组合作的形式进行问题的探索与研究,学生在整节课中学得轻松。

学情分析:

1.绝大多数的孩子知道什么是三角形的内角。

2.一部分学生知道可以用量角器测量角的度数,再加起来求三角形内角和。可见这种方法是学生最容易想到和操作,但容易产生误差。在解决图形相关问题时,测量是学生解决问题的策略。

3.超过五分之一的孩子对三角形的内角和是180度,没有了解。

我的思考:

1、由情境引入,引发学生的思考,三角形的内角和受哪些因素的影响呢?三角形内角和与三角形的边长、面积大小和三角形的种类等等有关么?

2、鼓励动手实践验证猜想,通过小组合作,让学生经历猜想、探究、结论、验证的过程。

3、明确结论,多方法验证。比如“折一折”、“撕一撕、拼一拼”,借助学生已有的知识经验“平角180°”与三角形内角和之间建立联系,帮助学生打通新旧知识的连接点,体验思考的快乐。感受数学思考方法的价值。

整个探究过程学生是自主的、积极的。学生通过观察、思考、反馈交流等过程,真正经历有效的探究活动。

我的疑问:

1、如何引导学生发现撕拼、折拼等方法,做到方法多样化?

2、如何有效开展讨论,使学生在讨论中获得知识与收获?

3、如何设计有效的问题串,调动学生热情引发质疑与猜想,使学生更好的体会自主探究的过程?

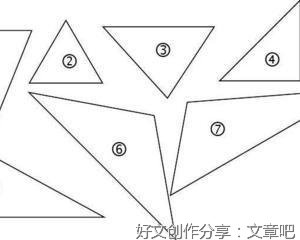

在课堂教学中,以视频“三角形家族的理论”导入新课,从而揭示课题,引出研究问题。“三角形的内角指的是什么?”“三角形的内角和是多少?”自然地引导学生探讨三角形的内角和是不是180°呢?激发学生求知的欲望,引起探究活动。接着给学生充分的活动时间和空间,通过创设“量一量”、“拼一拼”和“折一折”三个操作活动,让学生动手操作,使学生在量、剪、拼、折等一系列操作活动中发现了三角形内角和是180°这个结论。在此基础上,让学生把掌握的知识应用到解答数学问题之中,最后以全班分享交流作结。

课后反思:

1、在学习活动的过程中,先让学生进行测量、计算,但得不到统一的结果,再引导学生用撕、拼、折的方法得到一个平角进行验证。这时,有部分学生在拼凑的过程中出现了困难,花费的时间较长,在这里用课件再演示一遍正好解决了这个问题。整节课下来,学生的参与度还是很高的,能积极主动地思考。学生与学生之间有很多互动,说明学生在课堂上是有思维活动的。

2、探究三角形的内角和到底是不是180度的活动中,由于为学生准备了记录测量角的度数的表格,限制了学生的思维,很多学生首先选择了通过测量角的度数来证明三角形内角和是180度。因此需要做调整,不直接给学生提供表格。让学生自己思考可以用哪些方法进行证明。体现方法多样性的同时,也要善于启发学生进行思考:这些证明方法之间有什么联系吗?

本课的不足之处是习题的设计没有大胆突破教材,充分利用生活资源。让学生利用学过的知识解决生活中常出现的问题,更能使学生体会到数学不仅来源于生活,学习数学的目的更是为了解决生活中的问题,体会到学习数学的重要意义。另外教师评价语要更加丰富、准确、及时、到位。