牛津法国大革命史读后感精选

《牛津法国大革命史》是一本由[英]威廉·多伊尔著作,北京师范大学出版社出版的精装图书,本书定价:80.00元,页数:633,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《牛津法国大革命史》精选点评:

●三星半吧。有内容但是杂乱。坚持看下来之后对这段历史有了个概括的了解。

●比较清楚平正

●路易十六死前算是很清晰的,之后基本上就是在各派别名词中苦苦挣扎。 君主立宪中君主究竟起了何种作用?据说大陆和岛国经济形态不同对君主的地位有不同影响。 还得多读书 2019 12 21

●ezy要素颇多,特别是督政府同时防范左右两个方向的攻击这段。译文语句算是相当流畅的,特别是考虑到原文的句式还是颇麻烦。用词有些很明显的错误,选侯多次被翻成选民,等等。结尾被删的那段我在原文中找到了,大概是关于535的,原文搜索年份就能找到。

●对于知识仅停留在高中历史课本的人来说,直接看这么一步精华著作,好多东西都消化不掉。不过印象深刻的,还是大革命初衷思想变革和对人类弊病的匡正的纯真,这种纯真在纯粹逻辑和理性的引导下,竟然能够带来如此暴烈的后果,简直难以预料会发展成群众性的无政府主义。到头来,十年混乱就能迎来波拿巴将军下的稳定,面对百年屈辱和混乱,追求稳定,无论是在何种体制下的稳定,谁又能苛责呢

●写作业

●革命背景介绍的地方值得一读 之后的不如米涅的《法国革命史》

●全面、客观、比较深刻

《牛津法国大革命史》读后感(一):革命 暴力 正义

1788年,法国经历了一场严重的天灾,大部分农民颗粒无收。再加上之前路易十五的好战,国库空虚。路易十六统治下的君主制政府贪腐无能,法国通货膨胀严重,居住在城市里的人们要用收入的一半以上支付面包。面临着国内怨声,国王决定在1789年5月5日召开三级会议。路易十六试图在会议中增加税收限制出版业,第三等级不同意增税,并决定成立国民会议。国王试图利用军队关闭国民会议改称的制宪会议,遭到了巴黎市民的抗议与抵抗。他们占领了城市的大部分地方,攻占了巴士底狱,成为了法国大革命的开始。

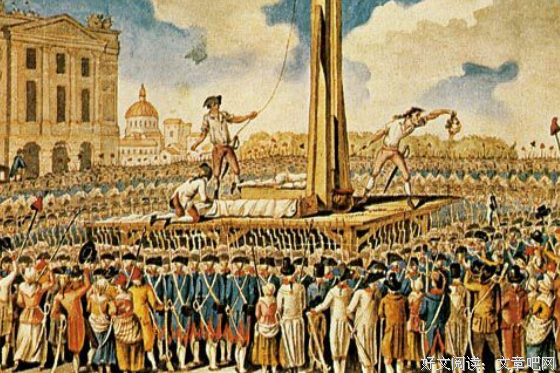

革命充满了暴力,在愤怒的巴黎市民支持中,大革命处死了路易十六和他的皇后。同样在他们的支持下,大革命迎来了罗伯斯庇尔的暴政,依然是在他们的支持下,把这位残暴的独裁者送上了断头台。革命与改革不同,改革是协商各方的利益,革命则表明这种协商已经没有了效果,人们必须用更加出格的方式表达自己的意愿。这种出格的方式大多充满了暴力,因为占有大部分财富的人拒绝放弃他们的特权。可是使统治阶级放弃他们特权的暴力和法国大革命中的所有暴力是同一种性质的暴力吗?

每个人生存下去的权力是人的根本权力。因此反抗入侵者的暴力是正义的,因为入侵者侵犯了别人最根本的生存权利。同样的,反抗压迫者的暴力也是正义的,因为压迫者使得被压迫者将要失去生存的权利。统治阶级作为同样存在的人类个体,也有生存下去的权力。因此,这种暴力的界限在于被压迫者采取此种暴力迫使压迫者放弃他们的特权,任何超过界限的暴力都违背了革命的本意,都是对他人权力的践踏。可是人不是绝对理性的生物,尤其是处于革命当中的愤怒的巴黎市民和不愿放弃特权的统治阶级。那么,超过这种暴力界限的暴力革命还是正义的吗,身处这种革命当中或者200年后的我们又该怎么评价这种暴力革命呢?

在加缪的《正义者》当中,卡里亚耶夫投掷了第一枚炸弹,任务完成后从容被捕,最终被绞死在绞刑架下。他的恋人多拉说,从谋杀走向绞刑架,他付出了两次生命。刺杀大公后在绞刑架下赴死,他付出了一次生命。在投掷出炸弹的那一刻,他付出了另一次生命。真正的抉择发生在投掷出炸弹的那一刻,卡里亚耶夫认为这种谋杀是正义的,因为他是为了正义的革命理念,可是谋杀别人的生命是不正义的。因此,在那一刻他决定,让他人死,也让自己死。可是在第一次谋杀当中,他看到大公和两个孩子在同一辆马车上,最终没有投掷炸弹。他回来后说,如果你们决定让我连同两个孩子一起炸死,我会选择钻到马蹄底下。谋杀不相关的人在卡里亚耶夫看来,是和革命无关的,因此,他宁愿自己死,也不让别人死。这其中蕴含的观点是,革命本身是正义的,可是当革命要求去屠杀人时,革命者就失去了自己的道德准则,就不再是一个正义的人。

真实发生的法国大革命更加残暴,大量无关人等、持异见者被屠杀,在这种情况下,任何参加大革命的人都无法保证自己是一个正义的人。但这不能否认革命的正义性,因为倘若没有革命,他们将失去生存的权力。

因此,当正义的革命发生时,每一个参与其中的革命者都应该明白,他们踏上了一条不知道通向何处的道路,他们很大可能不再是一个正义的人,因此要保持清醒。

《牛津法国大革命史》读后感(二):反刍式读后感制作指南

(这是一篇关于书评的书评,并不涉及本书的内容。https://book.douban.com/review/8035354/虽然无意打探作者的身份,不过隔着屏幕就能从排词遣字上闻出一股阿姨味。)

整篇书评由三个部分组成,人尽皆知的史学沿革,迭床架屋的旁征博引,意识形态的立场比附,(意境高妙却用意不详的诗词引用且不说了),基本表征了一种学术的幼稚病。顺便说一句,这篇文章的所有言论都可以在阿姨的“从托克维尔、古参到富勒-大革命的终结”与“群氓时代的异乡人”中找到原本,完全不用涉及这本书的具体内容。

所以作者格外仰仗把多伊尔置于某种大叙事之中去审视,甚至没有谱系也要当做一种谱系来写作——“(他)甚至有隐藏自身观点的嫌疑。因此《牛津法国大革命史》的叙事语气云淡风轻不紧不慢,没有多少论战的激昂气势,而是组织史料隐晦地表达自己的看法”。这乃是对现代学术毫无认识的表现,多伊尔不是隐藏看法,而是没有强烈的看法,他只能在英国算得上大革命专家,面对约稿的职责不过相对忠实表述近几十年的学界的学术取向而已。他当然不会没有立场,但并不像柏克、古参那样锋锐,所谓“没有多少论战的激昂气势”不是作者的文风,而是行业的准绳。

阿姨学拥趸们会忍不住发出嗤笑,这些人即使存在都是阿姨不屑一顾的蛋头学者,拿着放大镜给墙面找裂缝的人。拿来套下游的大陆学界当然没有多大问题,但如果想鲸吞整个世界,便没有比这更暴露一种局外人的尴尬。屁股决定脑袋也许是亘古不变的事实,但近代世界也正是这些热衷于拿着放大镜挑刺的人创造出来的。阿姨老喜欢引用的韦伯本人,就一再讽刺半吊子治学和文人习气,无视研究的现实性。所谓贵族的气质不是《1844经济学哲学手稿》中“上午打猎,下午捕鱼,傍晚从事畜牧,晚饭后从事批判”的理想人格,而是一旦投入工作便一往无前的锐气。亨利四世披甲泅水,韦伯治学严谨,都是市民社会的柱石。虽然verso不遗余力地降低着学术门槛,但毕竟还有人敬畏文字。

何谓文人习气?本文对芬利的引用可谓一大范本。“尽管芬利所指涉的乃是古典世界,但他笔下政治的定义与中世纪的精神相差无几。”如果你读过芬利,便大概了解,整本《古代世界的政治》关注的是古风时期的自治城邦,对希腊化时代的僭主国乃至罗马帝国极其鄙夷,丝毫不愿予以关注,只留下了这么一段托词:

“在‘在皇帝之决定即具有法律之效力’(Quod principi placuit legis habet uigorem)的原则占统治地位的地方——即使只是精神上的,那也只是候见厅的管理而非议院的管理,因而在我的意义上没有政治可言。也就是说,尽管元首政治期间存在议事,但最终的而且实际上不受约束的政策决定权在于一个人,而不在于投票者(甚至不在于组成元老院的区区几百人)。”

由此看出,收集材料和逆向解读根本没有难度,只是作者过于执迷带着立场找问题,才会把一本不是思想史的作品当做思想史来处理。屁股决定脑袋不意味着屁股就是脑袋,左翼或者右翼的问题之所以重要,是对于局内人而言。身在局中的一代代学者并不是无聊的左右互博,而是在争夺意义的疆场,太阳底下无新事并不意味着不值得写作。智术师-齐泽克一系的局外人无论是左翼还是右翼,都只会昏惑视听。相比于弗雷,多伊尔谈不上多大的创见,但也许那份写作的谨慎更值得注意。

《牛津法国大革命史》读后感(三):当时明月在,曾照彩云归

当时明月在,曾照彩云归

三十年河东,三十年河西,莫欺少年穷,学术圈可能是最容易让人联想到风水轮流转的地方。当老一辈学者凋零殆尽之后,便是持相反意见的新锐后进掌握话语权的时刻,直到又一季的韭菜成熟,曾经的后浪变为前浪被拍死在沙滩上,在库恩某些不无刻薄的语句里,范式革命的真相仿佛就是如此无趣。法国大革命史的研究可能就是其中一个庸常的例子,如果说十九世纪末上世纪初,对大革命的研究几乎被法国激进左翼全盘垄断的话,那么殆自二十世纪下半叶曾经的名家诸如勒费弗尔物故起,源自英伦的修正主义观点粉墨登场,一时蔚为主流,许多被前人认定为确凿无疑的不刊之论或被打破或遭重新审视,就像他们所反对的前辈们曾经所做的一样。但是,曾经的反对者与现在的反对者又能从相继罔替的学术史中找到各自的渊源,如同家猫与家狗虽然变化众大,却也不曾与它们的祖先生殖隔离。

但修正主义对史料的解读却是:法国大革命既不是由资产阶级发动和主导的革命,也没有起到为王前驱的作用,封建主义在大革命以前就已经瓦解,大革命解决的只是封建主义的遗骸,部分贵族残存的特权罢了,甚至大革命妨碍了资本主义在法国的发展,在修正主义的创始人科贝看来,革命的结局只是保守的地主阶级的胜利罢了。如果不能说实际上不值一提的话,那也是象征意义远大于实际意义——假如后者有的话。

修正主义内部当然也有许多不同的派别,比如本文所介绍的威廉·多伊尔可能是里中最温和与保守的一支。倘若说修正主义的大多数代表人物总体是对法国大革命持否定与批判的态度,那么威廉·多伊尔的价值倾向则没有那么明显,尤其在他的代表作之一《牛津法国大革命史》一书里,按照中译本译者张驰先生的看法,(他)甚至有隐藏自身观点的嫌疑。因此《牛津法国大革命史》的叙事语气云淡风轻不紧不慢,没有多少论战的激昂气势,而是组织史料隐晦地表达自己的看法。这并不能保证论述的完全可靠,但与那些说一句话恨不得引用三种不同流派的理论以至于让人怀疑语死早的新式社会学著作相比,还是可以起到初学者理解修正主义对大革命与大革命史研究看法的敲门砖作用。

此书对革命之前的法兰西的描述如下:在革命以前的法国,所谓大工厂资本主义在经济结构中比重极小,真正占主导作用的反而是手工作坊,并且大部分手工作坊也很难称的上具有资本主义性质,所谓资产阶级中工商资产阶级人数少,比例小,并且始终是贵族阶级的附庸,服膺贵族阶级的价值观,期望成为其中一员。韦伯笔下以工作为天职,对自己无比严苛,生活勤俭节约注重积蓄以实现再生产的资本主义精神典范,只常见于新教徒群体当中,里中有相当一部分是外国人,他们不论是在革命前的法国民众中还是掀起大革命的领导群体里都无甚分量,与犹太人在共产主义运动中的影响相差甚远。

根据作者统计,革命前的法国以及对大革命的走向发挥巨大作用的布尔乔亚群体中,大部分人的职业是律师、法官、行商、公证人、银行家、农场主、手工行会师傅,他们类似同时期的江南商人,一旦发家,就会将大部分所得投资土地而不是工商业,人人以取得贵族爵位为余生所欲,因为这象征着体面与荣耀,所谓贵族一种解释即意味着无所事事,不用亲力亲为,而靠投资或地租生活者。贵族是法国社会中实际上的第一阶级,但除了地位的不同,我们很难分辨大贵族与大资产阶级在生活方式、文化品味与产业经营上有多少差异,两者高度相似,彼此交融。

因此在第一版里威廉·多伊尔采用了精英融合论的看法,即因为社会流动与文化传播的缘故,贵族阶级与资产阶级作为有产者已为一体,有共同的政治取向与话语——在一些持精英融合论的修正主义学者看来,大革命首先是一场贵族革命或者是一场新贵(基本由包税商、律师与知识分子组成)发动的革命。在第二版也就是如今的中译本,多伊尔放弃了这种看法,但依旧强调两者间的共性,同时也指出贵族阶级内部、资产阶级内部与两者之间也有大量的冲突,只是这些冲突不是马克思式的阶级间的终极决战。比如地方上的中小贵族对那些没有爵位却因为经营产业而比自己更加宽裕的暴发户们极为嫉妒,同样的,资产阶级们对与自己相比除了祖传爵位外无甚称道的中小贵族也颇为腹诽与艳羡,但这都谈不上革命必然爆发的依据。

因此在早先出版的著作《法国大革命的起源》里,威廉·多伊尔就提出革命爆发更多的源于偶然性和政治上的失误,而不是社会冲突,换句话说是大革命创造了革命者,而不是革命者发起了大革命的观点。这类似修正派另一代表人物泰勒的看法:在位于社会顶层的贵族和资产阶级之间不存在经济上的竞争,从正面来看,他们同属一个精英群体,因此大革命不是阶级冲突的结果,这是一场带有社会影响的政治革命,而不是一场带有政治影响的社会革命。换句话说,革命并没有翻天覆地对法国社会予以改造。

在中世纪的封建社会里,所谓特权与自由是一个意思,因此修辞中常见诸特权与诸自由并列的语句。考究其原始词义,大体是指在某个政治群体里默会或者明文规定的政治契约所分配/安排的参与或主导政治的特殊权利。芬利在《古代世界的政治》里认为:“在‘在皇帝之决定即具有法律之效力’(Quod principi placuit legis habet uigorem)的原则占统治地位的地方——即使只是精神上的,那也只是候见厅的管理而非议院的管理,因而在我的意义上没有政治可言。也就是说,尽管元首政治期间存在议事,但最终的而且实际上不受约束的政策决定权在于一个人,而不在于投票者(甚至不在于组成元老院的区区几百人)。”尽管芬利所指涉的乃是古典世界,但他笔下政治的定义与中世纪的精神相差无几。

根据封建社会的旧风俗,没有日常性的公共政治,国王的宫廷便是政府,各阶级自治,领主自食其邑,既然享受领民的租赋,就不能肆意干预村社内部的运作。只有出现按惯例不属于全王国任一阶级分内之事,又牵扯到整个王国的利益时,比如对外战争,所谓的公共政治此时方才出现,以英格兰为例,国王起初是临时性地向临近王畿的市镇募捐,后来随着开销越来越大,渐渐朝全王国的市镇募捐,后来为了要钱方便,避免一个个劝说的麻烦,索性征召各阶级各市镇的代表齐聚一堂,于是有了日后议会的雏形。不同阶级与市镇出钱出人是出于道义,而非传统,为了避免交钱成为惯例——即王国各地此次出的这一笔钱是因为今年发生的某某事的缘故,仅此一次,如果明年还想要出钱就需要重新谈判,因此议会在中世纪早期并不是每年都有召开,稳定的税收对于欧洲来说也是晚近才有的发明。在此期间,各阶级按照出钱出力的不同比重,渐渐获得了在王国政治中议事、监督款项流向,甚至主导王国政治的各种特权,中世纪式的国王从来不是小亚细亚式独夫神皇。因此中世纪意义上的政治特权大体分为两类:各阶级处理仅涉及自身事务的特权与参与王国公共政治的权利。

相反,如果我们联系封建社会与立宪政治高度的关联性——这不禁让我们想到光荣革命前英国人的作为,以至于许多英国史学家更愿意将光荣革命称之为光荣复辟——不免可以看到另一条线索,那便是革命的领导者对封建主义思想资源以及与之高度相关的英国政制的接受与改造。大革命爆发的直接起因是由于不堪重负的财政危机,根本原因却在于对旧制度的信任危机,路易十四时代全欧洲争相效仿的绝对主义君主制已不复往日荣光,反倒在不列颠的立宪君主制面前头破血流,江河日下,政府失去了包括贵族在内全民族的尊重与信任,于是相当多人诉诸传统,从日耳曼人的故往政制中寻求解蔽之思路,譬如孟德斯鸠,对革命初期的领导者颇有影响,虽然他对英格兰宪制多有误解,但基本精神的掌握却是准确的。

但另一方面,尽管在流俗的意见里光荣革命与大革命、以及革命后两国的政制并列,视之为一类,然而这最多只能与绝对主义或者东方专制主义比较时这么说,就好像我们只能在鹰隼猫熊与苹果韭菜比较时,将前两者视为同类。但凡任何对政体差异敏感的人士,都不难感觉出两场革命后两国政制之间巨大的差异,大革命后的法兰西,始终贯彻着人民主权与单一政体的原则,与英格兰分立的混合政权大相径庭,两者是民主主义与自由主义的差异。如果说大革命意味着法国人对波旁王朝的绝对主义的彻底否定,在革命之初他们也曾试图引进英国式政体,可最后的结果却出乎所有支持者的意料。

不过,这也未必值得咄咄称奇,托克维尔在《旧制度与大革命》里深有洞见地指出革命后的法国与旧制度一脉相承,只是形式上有所变化。尽管大革命是对专制君主的否定,但是革命建立的法兰西依旧是一个绝对政体,只是从主权“在予一身的”绝对君主制变为主权在民的绝对民主制,利维坦虽然死去,但新出现的人造人却并没有脱胎换骨。路径依赖的根深蒂固,超出所有人预期,这或许便是19世纪所有欧洲国家奉英格兰为正统,争相学习,英国人却并不觉得英格兰古老的自由能被谁学去的缘故。在没有自由主义传统的地方,任何自由主义爱好者最后只能沦为自由主义理论鉴赏者,琵琶弦上说相思罢了。

附:光荣革命与大革命的一些不同

光荣革命始终没有外来势力干涉,这与法国大革命时法国的境遇确实天差地别,原因有很多种,最主要的原因一个是国际形势,一个是政治制度的问题。我们先讨论政治制度,因为受到教科书的影响,我们对光荣革命的定义是一场资产阶级革命,但现在大多数研究英国史的学者在统计当时给威廉带路的英奸的身份时,发现基本上都是大贵族,严格意义上的资产阶级不是没有,但是很少而且也不重要。可以说将光荣革命定义为资产阶级革命是很后来的事情,对当时的欧洲来说,光荣革命(而不是之前的让克伦威尔上台的清教革命)不过是当时非常常见的封建王室之间以及王室与各政治阶级之间的政治冲突罢了,合乎先例,英国在失地王约翰时期就有很多贵族与教士打算赶约翰下台,邀请法国的王太子成为英国国王,只是因为约翰王及时的死了,才使得该计划胎死腹中。这样的例子在欧陆各国也非常常见,而光荣革命英国限制王权的政治改革也是有先例可寻的,并不是无中生有的历史发明,因此很多英国史学家才会认为光荣革命与其说是革命,不如说是光荣复辟,修正斯图亚特王室的历史发明(瞎折腾),回到都铎王朝以前的成宪。

法国大革命与光荣革命的重大差别在于后者并不像是革命,或者说不像现代人以法国大革命作为模板而定义的革命。后者是一种中世纪的革命,各拥有不同的政治特权的阶级重新建立权力平衡,而前者是取消阶级,将所有阶级格式化后只剩下一个阶级,里面所有人在政治上一律平等,那就是公民,马克思的共产主义——共产主义的胜利便是世界上没有阶级,或者说只有一个阶级,里面所有人在财产上一律平等——就是以法国大革命为渊薮。中世纪的阶级指的是你只有拥有参与政治,进入议会议事能力的一群人才有资格称为某某阶级或者说国民,而这门槛要么是一定的身家(市民阶级),要么是一定的武力(贵族阶级),没有武力没有身家,甚至受雇于人的流民连国民都算不上。正式的、不同的阶级在议会中的权力比重是不同的,具体的表现就是各种各样的特权,(在传统欧洲的语境里特权与自由近乎一个意思),比如某地A阶级在议会中占主导,一票顶人三票,b阶级虽然一票只有半票的价值,但是具有否决权等等等等。而中世纪的革命就是不同的阶级:市民、贵族、教士之间的冲突,重新安排与分配政治与经济权利。

《牛津法国大革命史》读后感(四):【转】访谈︱张弛:法国大革命爆发是经济问题,还是政治问题?

澎湃新闻记者 钱冠宇

原文地址:https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1386660

近日,英国布里斯托大学历史学荣休教授威廉·多伊尔(William Doyle)的《牛津法国大革命史》中译本由北京师范大学出版社出版,颇引人关注。由于法国大革命对现代社会政治秩序的深刻影响,因此法国大革命研究早已成为一门世界性的显学。

那么,多伊尔教授的这本《牛津法国大革命史》有何特别之处?在众多法国大革命史著作中它又处于怎样的位置?法国大革命的最终爆发究竟是社会经济原因,还是政治文化导致?为此,澎湃新闻(www.thepaper.cn)采访了本书的译者之一、浙江大学历史系的青年学者张弛。

张弛

法国大革命史研究的阶段及特点

澎湃新闻:法国大革命爆发迄今已有226年的历史,描述或解释这场革命的历史著作可谓汗牛充栋,法国大革命研究大致可分为哪几个阶段?

张弛:在近现代史的课题中,法国大革命可能是研究最多,讨论最多,争议也最大的一个问题。我想,这两百多年的学术史大体上可以这样来分。

首先是革命同时代人或者经历过革命的人写的书,包括大家熟悉的伯克的《法国革命论》(1790),斯塔尔夫人的《思考法国大革命》(1818),此书刚译成中文,还有署名为“两个自由之友”写的《革命史》(1790-1803)。值得一提的是,第一部大革命史书是在1789年4月出版,作者是军人,名叫迈松(Lescene des Maisons),不过好像没什么影响了。

第二个阶段是大概涵盖19世纪前75年。这部分著述可以分为两类:叙事史与解释史。叙事史的代表,如梯也尔《法国革命史》(1823-1827)、米涅的《法国革命史》(1824年)、路易·布朗的《法国革命史》(1847)、米什莱的《法国革命史》(1847-1853)。布朗的书有个特点,就是他注明了材料的出处,这个做法当时很少见。这些作者都很同情革命,至少同情革命的某个阶段,而且由于他们用过的部分材料我们现在看不到了,所以有不可取代的价值。

解释史的代表如托克维尔的《旧制度与大革命》(1856)、泰纳的《现代法国的起源》(1875-1893)、基内的《革命》(1865)。这三位作者都不是为了写历史而写历史,而是要解释历史,分析历史。用泰纳的话说,“我的著作,如果我的精力和健康允许我完成的话,那将是一份医生的诊断书。”

托克维尔第三个阶段是科学研究的奠基时期,涵盖了第三共和国到二战前这段时间。第三共和国为纪念大革命一百周年,成立了很多协会,不少后来变成研究革命的学会。奥拉尔(Alphonse Aulard,1849-1928)是这一阶段的领军人物,领导“法国大革命史学会”,整理了大量史料,出版学术刊物《法国革命》,并接任索邦大学革命史讲席一职,著有《法国大革命的政治史》,但这本书现在基本没人提了,也一直没有再版。

饶勒斯是另一位重要史家,很重视经济问题,组织了一个专门出版革命经济文献档案的委员会,他写的《法国大革命的社会主义史》很有影响。饶勒斯是以哲学家和政治家的身份来研究历史,所以能注意到很多之前很少有人关注的问题。

马迪厄和勒费弗尔国内学界都比较熟悉了,这里不多做介绍。接替奥拉尔任索邦讲席教授的是萨涅克(Philippe Sagnac,1868-1954),著有《大革命时期的公民立法》(La législation civile de la révolution française),另一本书《旧制度的终结》(La fin de l'ancien régime)收在拉维斯主编的《法国史》里,相当精彩。

卡隆(Pierre Caron,1875-1952)在法国国家档案馆工作,写过很多书,《九月屠杀》(Les Massacres de Septembre)是实证史学的杰出代表,也编过很多工具书,比如《大革命研究实用手册》(Manuel pratique pour l’étude de la Révolution française)。

还有拉布鲁斯(Ernest Labrousse, 1895-1988),虽属于年青一代,但他也是在这个时期成名,《旧制度末年与大革命初期的法国经济危机》(La crise de l’économie française à la fin de l’Ancien Régime et au début de la Révolution)是他的国家博士论文,1944年出版。这个阶段的主要成就是奠定了经典解释。

皮埃尔·卡隆《九月屠杀》第四个阶段是从1960年代开始,多伊尔在《法国大革命起源》里介绍过,主要是对经典解释的修正,是一场在英美学者领导下并影响到法国本土的运动。科班、孚雷以及美国的凯斯·贝克是代表。修正派的成果可以看孚雷与贝克主编的《法国大革命与近代政治文化的诞生》,有四卷。不过修正派内部是有分歧的,多伊尔就反对孚雷的理论。

是不是还存在第五个阶段?或者说,在修正派之后,革命研究是否有新的变化?我觉得是有的,我专门写过一篇文章,分析1999-2010年出版的新作。我发现,很多学者试图把政治文化和社会解释融合起来,分析更复杂、更多元的社会文化矛盾。2011年出版有论文集《从赤字到洪水滔天:法国大革命的起源》。我认为关于革命起源最好的研究是美国学者肖夫林的《美德的政治经济学:奢侈、爱国主义与法国大革命起源》,关于革命政治文化的是博鲁芒的《原则之战:人权与国民主权张力下的各届革命议会(1789年5月-1794年7月)》。

《从赤字到洪水滔天:法国大革命的起源》澎湃新闻:在众多法国大革命史通史中,英国历史学家威廉·多伊尔的《牛津法国大革命史》(以下简称“《牛津史》”)有何特点?张弛:首先需要说明一点,多伊尔本人的研究专长不是大革命,而是旧制度的政治史。这很明显,在革命起源研究中,他旗帜鲜明地属于修正派,但在革命研究中,他不属于任何派别,既非左派,也不是右派。所以,这本《牛津史》写得平实公允,没有一点点论战的痕迹,和孚雷的书完全不一样。我觉得他甚至有要隐藏自己观点的“嫌疑”。我们知道,在起源这个问题上,他是反对社会经济论,也反对政治文化解释,但在这本书里,他好像又强调了革命前上升的资产阶级的影响,也明确说思想才是革命的动因。这些差异值得注意。

多伊尔在叙述的内容上也有侧重,这和他的研究取向有关。比如,他素来重视政治问题,这说的是传统意义上的政治史,讲政治斗争,政治利益冲突。《牛津史》最精彩部分也在此,多伊尔把革命与反革命交织互动的过程写得很清楚。这其实是英国学者的特点。他们要比法国同行更早关注反革命问题。

而对政治文化,多伊尔则有些轻视。整本书几乎看不到新文化史的痕迹,革命节日、服饰等现象基本不提,也很少讨论革命在政治文化上的影响,乍一看有点像五六十年代的写作风格。可见英国学者还是比较保守的,或者说比较独立。

另外,这本书有些细节值得留意。我们是根据2002年修订版译出。第一版是在1989年出的。多伊尔在第一版中大量用了“精英融合论”,这套理论说的是由于社会流动与文化传播,革命前上层贵族与资产阶级(或者说有产者)已经融为一体,有共同的政治志向,说同一套启蒙话语,一道成为旧制度的“掘墓人”。

但是在修订版中,多伊尔似乎删掉了与此相关的内容。实际上,现在很多学者也都放弃了精英融合论,重新谈社会矛盾,但矛盾不是单一维度的,不是某个阶级针对某个阶级,而是多层次的,是弥散的。相比之下,精英融合论有点过于简单化。所以,认真读,能从中发现国际学界的动向。

大革命爆发是经济还是政治问题?

澎湃新闻:您之前翻译出版过威廉·多伊尔的《法国大革命的起源》(上海人民出版社,2009年),关于法国大革命的起源都有哪些解释?

张弛:有关革命的起源解释,多伊尔在《起源》第一部分已经把1949年以后的情况介绍得很清楚了。我在这里补充一点19世纪的情况。

首先要强调,任何一种起源解释,不仅都带有主观的立场,而且很多解释者对此并不避嫌,毫不掩饰自己的立场。这是因为大革命首先是个政治问题,其次才是个历史议题。写革命历史的人,也往往首先是政治家。1818年佩雷勒(A. Jubé de la Perelle)就说过:“向政府表白你政治观念的最好办法是写一部优秀的法国历史。”所以每一种解释几乎都是论战性的,不仅要和时代背景联系,也得充分考虑到论战的对象和语境。

19世纪的自由派史家基本上把革命看成是漫长历史阶段的一个篇章,只是各有各的侧重,斯塔尔夫人强调宪章与国民权利,米涅与梯也尔侧重代议制与政治自由,托克维尔也可以归入这个行列。从长时段的角度考察革命起源,是自由派的一大贡献。说革命是历史的必然,是不可逆转的,其实很明显是在为革命辩护。他们的第二点贡献在于,既然革命是必然的,那也就等于受到广大民众欢迎,是民心所向。1820年里夏尔在《革命概览》(Aperçu de la Révolution)说过,大革命是数以万计法国人的事业。这实际上就提出了贵族革命论。

保守派不这样认为,他们强调两点起因,阴谋论和偶然性。巴吕埃尔认为启蒙就是共济会的阴谋,革命就是这个阴谋的结果。泰纳是最典型的代表,他是个理想幻灭的自由派,他认为革命是那些企图推翻所有秩序和财产权、毫无教养的乌合之众的狂热造成的,而这些人受到“古典精神”的诱导,习惯从启蒙灌输的抽象和理性来思考问题。泰纳的书现在译成了中文,我觉得,这书也只有思想史意义,没有太多学术价值。

强调偶然性,就是认为革命是人为的,是政治造成的。比如马多勒(Madrolle)在他匿名创造的《论革命与其受害者尤其流亡者关系》中,就说革命不是来自于事物的力量,不是自然的,而是人为的,是人造成了革命。不过,有个人是例外,德罗兹(Joseph Droz)虽是自由派,却也认为革命是人为的,他花了三十年研究旧制度,认为若不是自私自利的贵族阻挠,革命是不会发生的。这个观点对20世纪的旧制度研究有很直接的影响。

还有第三种解释,在19世纪几乎没有受众,但在20世纪成了主流。这就是从经济关系与财产转移的角度解释革命起源。最初,也是最完整表达这个观点的是三级会议代表巴纳夫的《法国大革命引论》,他说:财富的新的分配准备着权力的一次新的分配。所以,他认为革命的原因在于两类不同的所有制之间的冲突,即土地所有制和动产所有制,结果就是资产阶级取代封建贵族。这书直到1834年才出版,在整个19世纪没有读者,直到20世纪饶勒斯重新发现了巴纳夫,并进一步发展了这套社会经济起源解释。这就是我们常说的经典解释。

1789年5月,法国国王路易十六为摆脱财政危机召开三级会议。澎湃新闻:那么多伊尔的贡献在什么地方?

张弛:经典解释在20世纪60年代受到修正派的挑战。修正派大体可以分为两类,一类强调精英融合论,我们上面已经介绍过了,一类就是孚雷那批人,试图从政治文化角度讲革命起源。

这是多伊尔论战的背景,他也是修正派一员,反对经典解释,但也反对政治文化解释。他更重视经验研究,重视微观的政治事件。而且他特别留意这些事件的“意外”后果,他不认为当时人能清楚其所作所为的真正影响,事情很容易超出他的控制,会形成一个任何人无法控制的局势,也会限制下一步选择的可能性。所以,根据他的分析,革命前局势的不断恶化,舆论氛围的不断激进,实际上可以说是一个“作茧自缚”的过程。

比如他分析卡隆的1787年显贵议会。卡隆原本以为他能控制这个议会,对与会人员也做了选择,但局势失控了。他随后求助公共舆论,觉得自己是在为公益而改革,得民心,结果再次失算,罢官还乡。新任财政总监布里耶纳向显贵让步,公开账目,显贵相信存在着危机,也同意改革,但要求建立委员会,审核政府财政。布里耶纳同意,但路易十六无端表现得十分强硬,这让显贵更觉得财政危机是政府权力不受约束所致。他们于是宣称自己没有实权,只有交给三级会议。局势就变得更加激化,难以收场。

多伊尔在意这些细节,对政治失误和政治策略分析得很细,让人能清楚地把握到事情到底是怎么样一步步发展而来的,局势到底怎么一步步恶化的,引人入胜,也让人能看到社会经济论和政治文化论都有经不起推敲的地方。

如果放在更大的学术背景下,回到事件,也是史学思潮的一部分,属于事件史(history of event)范畴。法国史家多斯(François Dosse)就出过一本《事件的复兴》。政治文化的基本特点是稳定性,适合写长时段的历史。强调大革命的政治文化,其实也在强调它的持续影响。

实际上,政治文化史很难分析出从一个文化结构到另一个文化结构的变化,对短时段内的历史剧烈动荡把握不好。事件史的用意就是要弥补纠正这一点,对微观很重视,对事情的出其不意性也很在意。主张事件史的史家,往往会用人类学家萨林斯的理论,而不是格尔茨的阐释理论。

我觉得大体上可以把多伊尔的研究放在这个背景下去看。不过他不属于那些与社会科学对话的史家,既传统,也比较保守,但英国史家,至少研究法国近代史的,大多如此。

英国布里斯托大学历史学教授威廉•多伊尔

英美学者建立研究新范式

澎湃新闻:除了《法国大革命的起源》外,国内还翻译出版过一本多伊尔的《何谓旧制度》(北京大学出版社,2013年),整体上您如何理解英国学者对于法国旧制度的研究?

张弛:多伊尔的研究主要集中在高等法院,是政治史的路数,很多研究旧制度的英国学者都是这样。他们重视的是政治利益关系,很精细地分析政治中的朋党关系与庇护关系。所以,他们能看到法国同行看不到的问题,提出新的研究范式。

因为法国人总习惯于把贵族和王权看成是“死敌”,要么力挺贵族,要么力挺王权,泾渭分明,但也把问题简单化了。比如,为什么路易十四能成功维持统治,通常认为他靠强权让贵族俯首帖耳,而文化策略把贵族“圈养”在凡尔赛。王权的发展意味着贵族权力的衰退,这个是零和过程。

1980年代,美国人威廉·贝克提出了完全不同的解释。他就是从政治和利益的角度考虑的。他研究了朗格多克这个地方,发现在路易十四亲政后,中央政府从地方税收中,通过各种形式,返还给地方贵族的比重明显上升。换句话说,贵族现在得到的好处更多了。所以,贝克认为,路易十四成功的秘密其实是政治利益,而不是强权。

这是一个新的范式。法国人看到的是王权与贵族的对立,而英国人看到的是合作,是互惠互利。贝克就把这个范式称为“社会合作模式”。根据这个模式,可以看到很多新问题。比如,那些差不多大半年都住在凡尔赛的大贵族,真的是被“圈养”了?不是的,现在很多研究发现,这批贵族身边有一大批掮客,而且地方几乎每年都会派代表赶往凡尔赛,向自己的“恩主”汇报工作,而这些恩主又会动用自己在巴黎的关系,使本省的要求获批。作为回报,每年地方都会孝敬他一大笔钱。

这个新的范式还有一个特点,就是视角与法国人不同,英国人是从地方出发,分析制度的实际运作,而法国学者往往是从中央出发,很少考虑一部法令在地方到底是怎么执行的,所以他们把贵族与王权对立起来,实际上是很僵化的。

这个新的范式有多少影响?我觉得,合作模式至少在1990年代末就已经得到法国主流学界的认可,比如2000年出版的论文集《文艺复兴与大革命之间的君主制(1515-1792)》就基本采纳了合作模式的说法。

旧制度和大革命的学术史有个共同点,就是修正派都是国外学者,是外国学者改变了研究国家的学术传统。我想,这一点,很值得我们思考。